Indice

Abstract. In the most widespread Campanian carnival representations, one of the most important figures is "Zeza", Pulcinella's wife. She plays an important symbolic role: to guarantee the prosperity of the new agricultural production cycle, therefore of men, plants and animals useful for subsistence. Wherever the "Zeza" is represented, therefore, we come across a female character who is auspicious and apotropaic. However, this does not happen in the city of Eboli, in the province of Salerno, where the historical-ethnographic research has shown, in this type of representation, now disappeared, the presence of a male character. A male character defined as "Zezo". This essay attempts to explore its causes.

Keywords: Carnival; Zezo/Zeza; Intangible heritage; Folkloric silence.

«Sant’Antuono, maschere e suono». Così si dice in Campania, a Napoli in particolare, il 17 gennaio, quando si bruciano cumuli di legno e “cose vecchie” per la festa di sant’Antonio Abate. È il momento di apertura, rumorosa e confusionaria, del periodo carnevalesco che si protrarrà, fra schiamazzi, lazzi e confusione (i «suoni» cui fa riferimento il proverbio, appunto) fino al martedì grasso, prima del mercoledì delle ceneri, giorno d’inizio della Quaresima che segnerà il ritorno all’ordine religioso, quindi sociale.

Del Carnevale, del disordine, della confusione e del fracasso provocati dai mascherati, ne hanno parlato diffusamente De Simone e Rossi [1977] nel loro celeberrimo studio sui Rituali di Carnevale in Campania. In particolare, Annabella Rossi interpretò tali rituali come momenti di disordine e di confusione attraverso i quali, mediante l’atto del mascherarsi, i partecipanti mettevano in scena la necessità e la voglia di un cambiamento dalla loro condizione di subalternità economico-sociale (così come si diceva in quegli anni) per affermare la loro esistenza fragorosamente, attraverso musica, balli, rappresentazioni che duravano giusto il tempo di una mascherata, una sfilata per le strade del paese. Una messa in scena “tradizionale” e “concentrata” nel solo periodo carnevalesco da rendere del tutto provvisorio il cambiamento auspicato. Come ho già scritto altrove, il Carnevale rappresenta, per Annabella Rossi,

una sorta di piano metastorico sul quale, momentaneamente, si forma una comunità provvisoria che si riconosce in simboli e comportamenti di ribellione alla condizione sociale del gruppo al quale, nella realtà si appartiene. Tutto ciò può avvenire in quanto i simboli culturalmente impegnati, rinvierebbero ad un passato arcaico, a rituali di protezione e propiziazione agraria. Storicamente, tali comportamenti carnevaleschi sono stati considerati eversivi e condannati, soprattutto dalla chiesa cattolica, in tutto il corso della sua storia, da Agostino a Carlo Borromeo in epoca controriformistica, fino ai nostri giorni (quando, per motivi di ordine pubblico, è vietato il mascherarsi). Ma più che l’ordine pubblico, per la Rossi è l’ordine borghese economico e sociale che viene contestato radicalmente dai comportamenti collettivi carnevaleschi, con l’uso operante del suo simbolismo comparabile, per l’antropologa, a quello delle mitologie classiche o ancora più arcaiche [Esposito 2019, 497].

Così inteso, il rumore del disordine carnevalesco si manifesta grazie alla performance rituale di quei mascherati visti dalla Rossi come vicari locali del Carnevale, figura archetipica che, caricandosi di tutto il negativo accumulato nel corso di un anno trascorso, viene messo a morte, apotropaicamente, dalla comunità. A volte, ad esempio, assume il nome di Pulcinella, “una figura di ‘psicopompo’, colui che accompagna, trasporta, facilita, guida verso l’aldilà”. Ha una strettissima relazione con il regno dei morti:

è simbolicamente un volatile, una maschera che fin dal nome mostra questa sua appartenenza, un uomo-animale ambiguo, ermafrodito, vorace sessualmente e gastronomicamente, dunque sempre affamato in tutti i sensi. È la versione popolare di quelle androgine figure divine che popolano i pantheon religiosi classici e antichi [idem: 499].

È una sorta di Re Carnevale provvisorio, un sovrano per scherzo che si circonda di personaggi altrettanto provvisori e apotropaici: i mascherati. Personaggi i quali, grazie ai loro attributi simbolici, piume, penne, nasi lunghi come becchi di volatili, raffigurano i trapassati, i morti che tornano tra i vivi per recare loro dei doni ed esorcizzare il terrore della morte come perdita definitiva della propria umanità. Tornano per proteggere e garantire la vita nell’aldiquà piuttosto che nell’aldilà. Sono le maschere e i mascherati del Carnevale che forse può essere considerato, almeno nell’interpretazione dalla Rossi, la più grande rappresentazione rituale contemporanea di tutto ciò [idem: 498].

Sullo sfondo di tali comportamenti rituali, si intuisce una forte relazione con la terra produttrice di beni alimentari in grado di consentire la sopravvivenza delle comunità arcaiche, governate dalla mitologia delle Grandi madri, signore della fecondità del mondo vegetale, animale e degli umani. Non a caso, nel Carnevale contemporaneo, si rappresentano i Mesi, una forma drammatica tradizionale di previsione dell’andamento della produzione agricola nel corso del nuovo anno. Come afferma Toschi, “un almanacco drammatizzato” [Toschi 1976, 612].

Tra le maschere più diffuse nei carnevali campani c’è, per la Rossi, il travestimento da donna. Esso è presente nella Rappresentazioni dei mesi, la performance del periodo carnevalesco attraverso la quale, grazie alla recitazione di dodici o più attori che impersonano i dodici mesi dell’anno ma a volte anche il capodanno e le quattro stagioni, si prova a esorcizzare il negativo dell’anno agrario trascorso e a propiziare il raccolto futuro. Una sorta di sintesi di ciò che è stato, di ciò che ci si aspettava, di ciò che si spera possa accadere al fine di favorire il buon andamento dell’anno agrario [Toschi 1976, 501].

Tutto ciò è ben evidente in uno dei rituali carnevaleschi campani e meridionali più in generale, conosciuti come Rappresentazione o Canzone di Zeza.

La procreazione e la sessualità più elementari sono allora oggetto di rappresentazione carnevalesca in quanto sostituti simbolici del rigoglio del coltivo e della prolificità degli umani e degli animali. L’affievolirsi di tale capacità procreativa è rischioso e viene esorcizzato con rappresentazioni che burlano gli anziani ed esaltano i matrimoni fra coloro che sono in età feconda. Nella canzone di Zeza il motivo della potenza rigeneratrice della fecondità femminile è esaltato da quello della castrazione del vecchio maschio capofamiglia patriarcale: Pulcinella padre di Vicenzella perde i testicoli a causa di una schioppettata sparata da don Nicola che sposerà poi la ragazza, sotto gli occhi compiaciuti di Zeza, vecchia prostituta, moglie e madre tanto poco esemplare quanto efficacissima come simbolo della fecondità. Tutti i personaggi della Zeza sono però dei maschi travestiti. Così, poco importa, nel Carnevale, che molte delle donne rappresentate siano in realtà uomini. Importa invece che la femminilità intesa come forza procreativa sia esibita in maniera esagerata, ipertrofica e iperbolica [idem: 501-502].

Dunque il Carnevale è rumore, fracasso, sovvertimento provvisorio delle regole sociali e culturali. Sicuramente è ancora così in Irpinia, provincia campana nella quale i rituali carnevaleschi fioriscono e si moltiplicano, oggi, di anno in anno, sempre più numerosi, rumorosi e coinvolgenti, sull’intero territorio. Sono oggetto di processi di “patrimonializzazione culturale” ben conosciuti dagli studiosi [Broccolini, Ballacchino 2017] e consapevolmente proposti e radicati nelle comunità locali.

Altrove, invece, a sud di Salerno, nella città di Eboli, il Carnevale è di fatto scomparso, almeno nelle sue forme più tradizionali. Scomparso, come stiamo per vedere, perché qualcosa ne impedisce il risuonare fragoroso e lo relega nel silenzioso regno della nostalgia, delle memorie individuali e del ricordo; svanito, nel rimpianto, nel tentativo di riscoprirlo e rivitalizzarlo.

È celebre il racconto poliziesco di Edgar Allan Poe [2019]: La lettera rubata. La missiva è introvabile ma giace, in realtà, in bella mostra di sé, tra altre cose accessibili e visibili a tutti in maniera tale da non generare, in nessuno, il sospetto che proprio lì, a portata di sguardo, possa celarsi ciò che tutti cercano.

Bisognerebbe perciò chiedersi cosa ci sia di visibile, ovvero di “dimostrabile” etnograficamente a Eboli, in quella rappresentazione teatrale popolare intitolata Zezo in cui compare, appunto, Zezo, il personaggio principale che dà il nome alla performance. Nulla, infatti, ci ha rivelato l’indagine sul campo, se non quel “silenzio folklorico” di cui parla Luigi Maria Lombardi Satriani [1989, 11]. Un silenzio folklorico da intendersi come smarrimento del senso che la comunità ebolitana non riesce più ad attribuire al suo “antico” rituale carnevalesco. Un significato perduto il quale, volendo utilizzare le intuizioni di Ernesto de Martino [1977: 88-89] per interpretare questioni localmente definite, “tende sempre più a divenire remoto e può apparire, a volte, del tutto smarrito, parte di una gigantesca perdita di senso che insidia il nostro tempo” [Lombardi Satriani 1989, 11]. Un silenzio che genera angoscia perché scaturirebbe da un mutamento di significato che si incunea tra il “detto” e il “non detto” folklorico. I fatti culturali, anche quelli relativi alla cultura popolare, perdono senso se dicono “troppo” o “troppo poco”, se si perdono perché troppo “deboli” oppure se sono espunti dalla memoria del contesto perché “troppo forti” nella loro capacità di produrre senso individuale e/o collettivo.

Questo, forse, è accaduto a Eboli a proposito di Zezo. Tuttavia, il silenzio caduto sulla rappresentazione e sul suo personaggio può e deve essere inteso, dagli etnografi, come linguaggio da decifrare e tradurre in interpretazione storico-antropologica. Per non scambiare il “desiderio” di “folklore” per realtà culturale [Lombardi Satriani 1989, 71].

Di Zezo, oggi a Eboli, come già detto, non c’è traccia etnografica. Non c’è nessuno che ricordi con precisione nulla di particolare. Non è stato possibile, finora, individuare alcun informatore in grado di fornire riscontri etnografici sull’opera e sulla sua rappresentazione. Sono invece disponibili due trascrizioni del “copione”, ad un tempo simili e diverse, frutto del lavoro effettuato da attenti studiosi, ben conosciuti nel contesto ebolitano.

La prima, effettuata dal prof. Salvatore Cestaro che l’avrebbe trascritto nel 1929, è oggi pubblicata, on-line, all’indirizzo http://www.weboli.it/eboli/arte-e-cultura/cultura-popolare/opere-popolari.html

La seconda trascrizione, realizzata dal Presidente del “Centro Culturale Studi Storici” di Eboli, Giuseppe Barra [2020, 16-17], deriva da una rappresentazione svoltasi nel 1986, trentaquattro anni fa.

In entrambe le trascrizioni, manca qualsiasi riferimento alla partitura musicale o alla performance recitativa (per mancanza, all’epoca delle rappresentazioni osservate, di quegli strumenti magnetofonici che sono utili in tali circostanze).

La versione trascritta sul sito www.weboli.it, il portale turistico e culturale della Città di Eboli, che promuove e valorizza il suo patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico ed enogastronomico, curato dalla «Associazione WEBOLI», evidenzia una struttura dinamica basata su quattro personaggi definiti Zezo/Padre, la Moglie/Madre, Vicenzella/Figlia e don Nicola/Pretendente. I personaggi si alternano secondo la seguente Trama ripresa dal sito citato:

Trama: Zezo non vede di buon occhio don Nicola, che gironzola attorno a sua figlia Vincenzella, e raccomanda alla moglie di averne cura perché Vincenzella è appena quattordicenne. La moglie lo rassicura. Vincenzella però ama don Nicola, il quale, pur essendo innamorato della ragazza, non lo lascia trapelare. Vincenzella fa capire a don Nicola che se non la sposa farà una pazzia. Zezo sentendo il proposito di sua figlia la minaccia, poi si scaglia contro don Nicola e lo bastona. Questi si arma di un fucile per vendicare l’offesa subita. Vincenzella calma don Nicola il quale, finalmente, dichiara di essere disposto a sposarla. A questo punto ogni rancore si placa e si pensa solo ai preparativi delle nozze. L’opera si compone di ben trenta strofe.

Solo in due strofe viene indicata l’azione scenica da recitare “Zezo a don Nicola (bastonandolo)” e “Don Nicola col fucile a Zezo”.

Il sito ebolitano, inoltre, ricorda al lettore che

Zezo è, con molta probabilità, una maschera ebolitana. La scena, alquanto comica e con punte di vero realismo, ha per attori solo quattro personaggi: Zezo, sua moglie, loro figlia Vincenzella e don Nicola, uno studente innamorato di Vincenzella.

L’azione si svolge quasi tutta in una modesta casa di un rione della città. Le parole pronunziate dagli attori sono in spiccato dialetto locale, per cui chi scrisse la commediola dovette essere un autentico ebolitano.

“Zezo” fu recitato in tempi assai lontani, in quanto la commedia può essere fissata tra il XVII ed il XVIII secolo. Di questa scenetta se ne era perduto il ricordo. È merito di Salvatore Cestaro, se fu riesumata. Infatti il Cestaro la trascrisse nel marzo del 1929 e poté, così, essere recitata nuovamente durante il carnevale di quell’anno. La scenetta si recitava con l’accompagnamento della musica.

Nel sito si ricorda ancora che

Se la scenetta era stata dimenticata, la figura di Zezo era rimasta nella memoria della popolazione ebolitana. Ancora oggi, le persone anziane, a proposito dell’eccentricità o della sciatteria di qualcuno usano esclamare: “pare Zezo”, “nu’ fa Zezo”, “sì proprio ‘nu Zezo”. Inoltre a memoria è ricordata una cantilena-filastrocca, prolungabile finché si vuole, che ha per soggetto Zezo, che qualcuno ancora canta:

Vue ma’ mo vene Zezo

po, po, po.

Figlia mia fallu passà

Taratara ta ta.

Vuè ma’ Zezo è venuto

po, po, po.

Figlia mia fallu trasì

tara tarà ta ta.

Vuè ma’ Zezo è trasuto

po, po, po.

Figlia mia fallo assettà

tara tarà ta fa.

etc, etc...

Se l’espressione “pare Zezo”, “nun fa’ Zezo”, “sì proprio ‘nu Zezo” è rintracciabile nei modi di dire ebolitani, è altrettanto vero che essa è parimente riscontrabile e molto diffusa in area linguistica campana anche se, qualche commentatore on-line, sostiene che il vocabolo di cui si dice, almeno a Napoli, è storicamente sempre declinato al femminile, anche quando il soggetto è maschile: ‘o zèza per l’uomo e ‘a zèza per la donna. È, dunque, solo l’articolo a determinare il genere della persona così nominata (http://dettinapoletani.it/zeza/). Ovvero:

Ecco una delle poche parole napoletane che sono usate – senza cambio di desinenza, ma solo variandone l’articolo – sia per il maschile: ‘o zeza che per il femminile: ‘a zeza, sebbene con significati leggermente diversi; ‘o zeza indica infatti l’uomo poco serio, il damerino galante, il cascamorto, lo svenevole cicisbeo, colui che (…) leziosamente colma le donne di manierati ed affettati complimenti; un po’ diversa la portata de ‘a zeza che indica la donna passionalmente civettuola, adusa a vezzi, moine e ciance nell’ambito di un comportamento lezioso ed ammiccante condito di smancerie gratuite e languide smorfiette; estensivamente è ‘na zeza la donna eccessivamente ciarliera che si faccia chiassosamente notare, incapace di stare al proprio posto, e desiderosa di mettersi in mostra. (https://lellobrak.blogspot.com/search?q=zeza).

Per tornare al contesto ebolitano, interessante risulta, a nostro parere, anche la filastrocca trascritta sul sito weboli.it in quanto, probabilmente, si tratta del frammento di una variante locale di un canto lirico numerativo.

C’è da aggiungere che la questione “lessicale” sul nome Zezo è condivisa da Giuseppe Barra nel suo articolo “Carnevale: il Zezo – i mesi…” sopra citato. Tuttavia, la sua trascrizione dei fatti etnografici del 1986 (e poi nella loro riedizione del 2000), presenta una difformità interessante con quella attribuita al Cestaro. Il linguaggio è meno “italianizzato”, più “volgare”, più “basso corporeo-benaugurante”.

Se lo schema della performance è sostanzialmente lo stesso, così come anche la trama, il nome di alcuni personaggi è invece diverso. Così se Vicenzella diventa Vicenzina nella trascrizione di Barra – fatto non determinante – il personaggio della Moglie/Madre, non meglio specificato nella trascrizione di Cestaro, viene chiamato Zeza in quella di Barra. Evidentemente, la performance ebolitana più recente si arricchisce dell’identità per così dire “certa” del personaggio femminile anziano. Nella trascrizione di Barra, potremmo dire, il personaggio principale raddoppia perché alla figura maschile si associa il suo doppio/antagonista femminile. Insomma una specie di “gioco” dei doppi che lo sono in tutto e per tutto, finanche nel nome. A un Zezo/Padre, chiuso e sospettoso, legato alle tradizioni e al passato, geloso e possessivo, anziano e sterile, si associa una Zeza/Madre, ancora vogliosa, aperta e trasgressiva, che favorisce il rinnovamento, lo scambio, la fecondità, la rinascita. È ovvio che Zeza vinca su Zezo. Vicenzina potrà così, con l’aiuto della madre-ruffiana, sposare don Nicola per perpetuare la vita umana che è anche vitalità di tutta la natura che sta per risvegliarsi dopo lo sterile letargo invernale.

È per questo che, secondo Barra, la rappresentazione del Zezo/Zeza non poteva non essere seguita dalla Cantata dei dodici mesi. Con la sconfitta di Zezo da parte di Zeza, il “vecchio”, l’anno contadino trascorso, è ormai arginato, escluso, espulso e la nuova vita, il nuovo anno simboleggiato dalla fecondità di Vicenzina, potrà presentarsi con la rappresentazione dei suoi Mesi. Questi simboli, carichi di abbondanza e di prosperità in senso molto ampio, da condividere, tutti insieme, costituiscono la struttura dei canti di carnevale ebolitani, i quali concludevano la rappresentazione del Zezo e dei Mesi, ricordando agli spettatori:

Aggi passato ppe lu Pennino

Ué la patrona, mitti na gallina.

Sòna cupillo, sòna si vuoi sunà.

La neve fiòcca, fiòcca,

Uè la patrona àprimi la porta.

Sòna cupillo, sòna si vuoi sunà.

Aggi saputo ca he accisu lu puorcu,

Su vvinuto ca vogliu la parti.

Sòna cupillo, sòna si vuoi sunà!!

Tutto ciò si potrà comprendere meglio provando a comparare, attraverso un “giro” etnografico poco più ampio, ciò che succedeva a Eboli, a Carnevale, con ciò che veniva messo in scena a Sessa Aurunca (CE), nella frazione San Carlo, nello stesso periodo. Anche a Sessa Aurunca si rappresentava la Canzone di Zeza che veniva preceduta dalla rappresentazione dei Mesi. Questi, costituiscono un gruppo guidato da Capodanno, costituito da persone mascherate rappresentanti i 12 mesi dell’anno, ai quali si uniscono una coppia (mascherata) di anziani, la morte, un gigante, Pulcinella, un matto, un sacerdote, il diavolo, due guardie. I mesi sono raffigurati alternativamente in sembianze maschili e femminili e, con i loro canti, sembrano celebrare dei riti di “rifondazione del ciclo annuale”; una messa in scena durante la quale, i mesi con i loro attributi e le loro caratteristiche climatiche e produttive, costituiscono una sorta di evocazione delle stagioni agrarie affinché, con il loro ciclico ritorno annuale, rassicurino i contadini sull’abbondanza del futuro raccolto. Alla fine della declamazione di ciascun mese, tutti i personaggi si abbandonano ad allegri balli, a cominciare dalla coppia di anziani che mima un osceno e ridicolo amplesso alla fine del quale i due vecchi muoiono, stramazzando a terra, portati via dalle due guardie.

L’antropologo Alberto Mario Cirese, il regista Carlo Alberto Pinelli e i loro collaboratori hanno interpretato tale rappresentazione sessana come la trasformazione contemporanea di “antichi rituali di rifondazione del ciclo agrario annuale” i quali, per le antiche popolazioni, garantivano, in maniera simbolica magico-rituale, che il raccolto si presentasse puntualmente e abbondante per soddisfare le necessità alimentari delle comunità[1]. Ovvero, rituali ritenuti utili a esorcizzare la Paura del vuoto vegetale, la carestia, la fame, la morte.

Dunque, secondo Cirese e Pinelli, a Sessa Aurunca viene messa in scena una farsa popolare rielaborata a Napoli, probabilmente nel ‘700 ma derivante da più arcaiche manifestazioni magico rituali rassicuranti e apotropaiche secondo uno schema circolare che vede il passaggio del rito agrario propiziatorio arcaico nella grande città già capitale borbonica, una sua rielaborazione secondo canoni popolari di matrice urbana, una suo nuova diffusione nelle campagne e nei paesi prevalentemente rurali dove si sarebbe conservata fino alla contemporaneità, mescolando caratteristiche e simboli provenienti da entrambi i contesti (e oggi coesistenti) in una performance squisitamente carnevalesca. È emblematica proprio la copresenza della figura “cittadina” di don Nicola, studente o dottore, universitario fuori sede (dalla Calabria a Napoli), con i comportamenti simbolici legati all’abbondanza del ciclo agrario. Ad esempio, il banchetto finale della Zeza, cui partecipano anche i Mesi. Ciò sottolinea, per Cirese, Pinelli e i loro collaboratori, il carattere (già) rituale della farsa contemporanea [idem].

La Zeza di Sessa Aurunca, fatto esemplare come vedremo, non annovera tra i suoi personaggi né Pulcinella né Zezo. Il loro ruolo è svolto da Tata ovvero il padre (di Vicenzella) non meglio specificato. Tata è tratteggiato (e vestito) come un borghese elegante, conservatore, cocciuto e frivolo.

Ci troviamo di fronte a una ennesima variante della rappresentazione popolare tradizionale i cui tratti storici sono delineati, nella loro generalità, da Ugo Vuoso [2020]. Una tradizione teatrale popolare che ha visto l’apice della sua diffusione in Irpinia, in molti centri rurali e nelle città della provincia di Avellino, tanto da risultare emblematicamente conosciuta come Canzone di Zeza. Antonio Severino [2020] ha descritto con precisione la Zeza di Mercogliano (AV) la quale, oltre a rappresentare un modello “generale” di tutte le manifestazioni carnevalesche comparabili, presenta come figura maschile paterna, arcaica e conservatrice, un personaggio definito ‘Ranturco (Granturco) che di fatto svolge le funzioni simboliche e recita la “parte” che altrove abbiamo visto essere attribuita a Zezo (Eboli), Tata (Sessa Aurunca), Pulcinella (Bellizzi Irpino e in generale). A Mercogliano, il ‘Ranturco ha rivestito, a seconda delle circostanze, il costume di Pulcinella ma anche quello di un orientale con mantello e turbante (a la turca). Per motivi storico-antropologici, a Mercogliano la figura di Pulcinella e quella del Granturco si sovrappongono, antropologicamente e problematicamente, in maniera intrigante.

Tale sovrapposizione, peraltro, ci pare molto interessante. Trovarsi di fronte a un Pulcinella chiamato “Granturco” (o a un “Granturco” che si veste e si comporta da Pulcinella) ci costringe a occuparci di uno schema comparativo e riassuntivo dove sono i ruoli e le funzioni dei personaggi a prevalere sul nome ad essi attribuito.

Tabella 1. Schema comparativo

|

Personaggi _________ Località | Patriarca Padre anziano vanesio conservatore | Moglie Madre vanesia libertina | Figlia nubile | Pretendente |

|---|---|---|---|---|

| Eboli (SA) Versione Cestaro | Zezo | Moglie (Madre) | Vicenzella | Don Nicola |

| Sessa Aurunca (CE) | Tata (Padre) | Zeza | Vicenzina | Don Nicola |

| Mercogliano (AV) | Granturco (Pulcinella) | Zeza (Viola) | Vicenzella | Don Nicola |

| Bellizzi Irpino (AV) | Pulcinella | Zeza (Lucrezia) | Porzia (Porziella) | Don Zenobio |

| Eboli (SA) Versione Barra (Cestaro) | Zezo | Zeza (Madre/Moglie) | Vicenzina (Vicenzella) | Don Nicola |

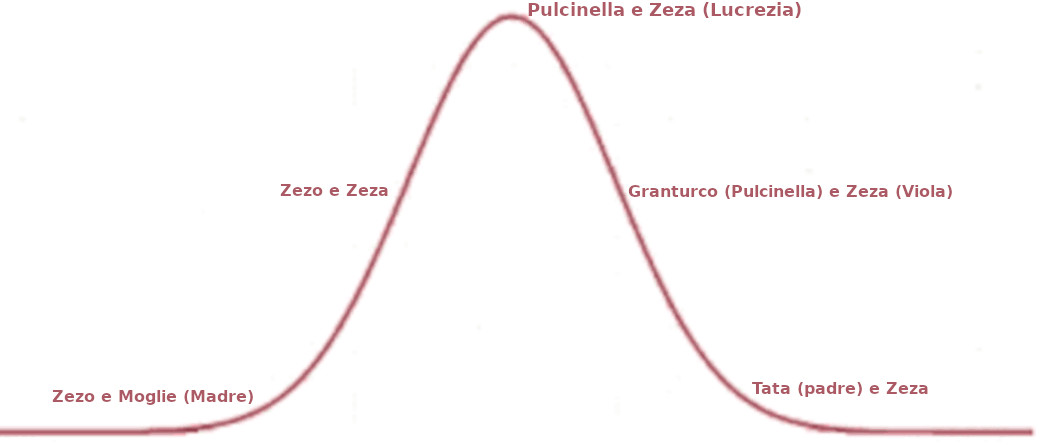

Schema cui si potrebbe affiancare una curva gaussiana, puramente teorica, che vede al punto di flesso la più diffusa coppia campana di Pulcinella e Zeza (come diminutivo di Lucrezia) e, distribuite verso le code, quelle coppie performative che vedono i nomi dei personaggi trasformarsi fino a perdersi. Così, a metà della parte crescente del grafico, ritroveremmo la performance ebolitana con le figure di Zezo e Zeza e all’asintoto, la coppia di personaggi ebolitani nella quale si è perso il nome di Zeza trasformatosi in Moglie (Madre).

Nella parte decrescente della curva, ritroveremo la coppia mercoglianese Granturco (Pulcinella) e Zeza (Viola) nella quale il nome di Pulcinella si va perdendo in quello “locale” del Granturco mentre quello di Zeza resiste a quello di Viola. All’asintoto si collocherebbe, infine, la coppia di Sessa Aurunca nella quale il nome di Pulcinella si è trasformato in quello generico di Padre (Tata) senza nessuna variazione per il nome femminile di Zeza.

|

Questo per ribadire l’unicità e l’assoluto valore storico antropologico locale che, a ragione, vede nella figura di Zezo, a Eboli (così come nel Granturco a Mercogliano o di Tata di Sessa Aurunca, ecc.) un indicatore dei tentativi simbolici, compiuti nei rispettivi contesti culturali, di rendere unici i segni identitari del “corpo” simbolico di una “maschera” la quale, pur appartenendo ad una famiglia di rappresentazioni carnevalesche sostanzialmente identiche, porta impressa, in se stessa, la foggiatura di una forma locale che vuole essere e vuole imporsi come diversa.

Zezo, Pulcinella, Granturco, Tata, e tutti gli altri personaggi i quali, teatralmente, simbolicamente e ritualmente, perdono la vita per rinascere rinnovati e così rinnovare il contesto umano e naturale in cui la performance/rito si compie, sono, come già detto, sostituti locali dello stesso Carnevale inteso come personaggio folle/regale/divino, il quale, facendosi capro espiatorio, si carica di tutto il male della comunità, il negativo di un anno trascorso, lo assorbe in sé e, nel giorno del capodanno contadino tradizionale, lo espelle dal contesto morendo, sacrificandosi, a volte giustiziato dalla comunità per mano dei suoi rappresentanti mascherati. È quel “sovrano per burla”, quel “divino buffone”, quel “diverso/folle” nel quale la comunità si rispecchia per morire simbolicamente con lui e rinascere con lui rassicurata e fortificata. Non si tratta solo di una rassicurazione relativa al futuro raccolto, alla sicurezza agro alimentare locale. Anche quella, certo, ma sicuramente le comunità hanno bisogno di essere rassicurate in quanto comunità umane in grado di costruire il senso della loro esistenza, il senso della loro “presenza” intesa, demartinianamente, come capacità di agire in maniera realisticamente orientata. Perderla rappresenta il “male per eccellenza”. Ecco il senso del rito/sacrificio/parodia. Come ha scritto Annabella Rossi [De Simone - Rossi 1977: 144-145]:

Il male è spesso raffigurato da un fantoccio di Carnevale o da un uomo che assume il ruolo di Carnevale. Quest’uso è di origine molto antica e sicuramente veniva praticato a Roma alle Idi di marzo quando un uomo ricoperto di pelli veniva battuto e cacciato (…). In stazioni prestabilite il corteo si arrestava e il medico tentava varie operazioni con la speranza di guarire l’infermo. Per Carnevale però non c’è nulla da fare e a un certo punto il medico, mimando l’ultima fase dell’operazione, lo castra e getta i genitali sul pubblico, ripetendo la castrazione comune ad altri generi di carnevale come la Zeza.

Solo così, comparativamente, il silenzio folklorico cessa di essere assordante per mostrare come i “tratti folklorico-tradizionali” locali, ad un tempo, si inseriscano in un tessuto culturale molto più ampio, che travalica luoghi e tempi, e si riproducano con caratteristiche tali che, differenziandoli in maniera percepibile dagli altri, li introducano pienamente all’interno di una “famiglia” caratterizzata tanto da forti somiglianze quanto da evidenti differenze. Insomma appartengono alla classe di meccanismi identitari necessari a conoscerci, a identificarci in maniera consapevole, critica, riflessiva. Senza contrapporci, evidentemente, a chi non appartiene alla nostra stessa temperie culturale.

L’interesse per un bene culturale immateriale – una rappresentazione teatrale-rituale carnevalesca lo è – non può, oggi, non essere letto che in chiave di “patrimonializzazione”. Ovvero alla luce di quei processi culturali attraverso i quali una comunità, qualunque essa sia, “costruisce” il valore di ciò che possiede e lo propone, a se stessa e all’esterno; lo “determina” come ciò che deve essere valorizzato e mostrato per rappresentare al meglio la propria cultura, la propria identità. Tutto ciò avviene anche attraverso scontri locali tra fazioni politiche, economiche, sociali [Palumbo 2006].

Così, un “bene” culturale locale importante è messo a frutto proprio per la sua “essenza”, ovvero per quella sua specificità “essenziale” che lo “differenzia” da tutti gli altri beni culturali simili o diversi che siano, lontani o vicini ovvero appartenenti o meno al contesto nel quale lo si ritrova, lo si propone, se ne fruisce. In altre parole è la sua “essenza” che lo “differenzia” rappresentandolo diverso, specifico, tipico, indispensabile, inestimabile. Tale diversità essenzialista, quindi differenzialista, ne produce il valore culturale, economico, sociale e politico che lo rende unico. Ma ciò che è unico non può che essere “nostro”, ovvero di “proprietà” di coloro i quali si sentono in dovere di proteggerlo, tutelarlo, conservarlo. Un bene che va proposto agli altri attraverso opportune modalità. Queste, oggi, sono anche di natura economica e lavorativa: si espone il prezioso patrimonio in cambio di un qualche profitto. Magari proveniente dal comparto del turismo. La questione va approfondita nella sua logica. Se un bene culturale (materiale, immateriale), grazie alla sua essenzialità si differenzia da tutti gli altri tanto che, simbolicamente, diventa un elemento indispensabile per la costruzione dell’identità locale individuale e collettiva, diversa da quella di chi non appartiene al gruppo di riferimento, vuol dire che possiede un valore elevato dato dalla sua (presunta) unicità e, pertanto, potrà essere utilizzato sul mercato culturale. Un simbolo identitario forte, ripeto, perché, in esso viene rappresentata, in maniera altrettanto essenziale e differenziante, proprio l’identità culturale collettiva, quella di tutti coloro che compongono il gruppo, che appartengono a quel contesto che si definisce, perciò, anche grazie alla presenza “importante”, “patrimoniale”, essenzializzante e differenziante, proprio di quel bene culturale. Una sorta di prezioso e raro gioiello di famiglia da mettere a frutto come bene patrimoniale.

Per questo motivo, credo che abbia ragione Dorothy Zinn [2020, 79-99] quando ci invita a ripensare all’opera di Ernesto de Martino, alla riattualizzazione del suo pensiero per cercare di interpretare il senso dei meccanismi così complessi che sono alla base dei processi di costruzione culturale dell’identità individuale e collettiva. Bisogna, forse, ripartire dall’idea demartiniana di “domesticità del mondo” per studiarne i meccanismi di condivisione in epoche di fortissima dinamicità dei processi che Bernardi [2011] definiva di dialettica Anthropos/Ethnos, di relazione dinamica tra individuo e gruppo sociale.

Ernesto de Martino [1977] ci invitava a individuare i processi culturali in grado di “domesticare la natura e il mondo”; a individuare i meccanismi di costruzione di un’auspicabile, opportuna “domesticità condivisa”, precisa Zinn [2020, 93]. È perciò necessario sottolineare che i processi di “domesticazione” culturale sono tanto più interessanti antropologicamente se si tiene presente la loro capacità di costruire ponti o minarli in relazione a ciò che riguarda la coesione interna ed esterna dei gruppi e delle comunità.

I beni culturali sono simboli identitari importanti – suggerisce argutamente Dorothy Zinn citando il famosissimo esempio etnografico demartiniano [1977, 479-480], noto come il “Campanile di Marcellinara” – ma un tale simbolo dell’identità paesana, si chiede la studiosa, avrà lo stesso effetto su tutti, comunicherà a tutti la stessa sicurezza (o insicurezza, in absentia)? Pur essendo fisicamente la stessa costruzione, un campanile probabilmente avrà effetti rassicuranti o inquietanti che si diversificano a seconda del tipo e del numero di relazioni sociali e culturali che ogni individuo ha o ha avuto o, ancora, potrebbe avere dentro e fuori il suo contesto. In altri termini, un campanile è simbolo di “campanilismo” assoluto solo per chi non ha avuto e non avrà mai modo di varcare i confini del proprio paese. Nell’esempio demartiniano, Marcellinara, in provincia di Catanzaro, appunto. Oppure come capita, ad es. nella relazione tra i napoletani e la figura di “Pulcinella” [Lombardi Satriani, Scafoglio 1995] la quale, simbolicamente, culturalmente, è soggetta a “relazioni” diverse con individui diversi, sebbene appartenenti a quel gruppo culturale per semplicità qui definito dei napoletani. Non vi è un “legame isomorfico” tra individui, simboli, luoghi e identità, “patrie” culturali. Sia a livello di micro che di macroscala. La relazione con i simboli (beni) culturali è sempre problematica perché problematizza la relazione identitaria che vi è sottesa. Il valore culturale del “bene” è quello che è ma per chi? Per quale gruppo? Per quali individui? Quale ne è il senso (culturale)? Il valore socio-economico-politico-identitario? L’antropologo si trova così di fronte a relazioni culturali problematiche e problematizzanti, scaturenti dai tentativi di oggettivare la cultura al fine di individuare meccanismi di inclusione e di esclusione, nella consapevolezza che l’una senza l’altra non esiste. Il folklore (e le manifestazioni culturali folkloriche) ben rappresentano un terreno d’esperienza di tali dinamiche di adesione, esclusione, accettazione, rifiuto, ripensamento dei beni culturali immateriali e materiali. In definitiva di consapevolezza culturale. Come nel caso etnografico della rappresentazione carnevalesca di Zezo a Eboli, in provincia di Salerno.

Confortati dalle intuizioni di Dorothy Zinn, potremmo descrivere il patrimonio culturale come qualcosa (materiale/immateriale) che si definisce grazie al rapporto esistente tra gli attori sociali che lo determinano. Forse in ciò risiede la sua fluidità, la sua immaterialità collegata ossimoricamente alla sua stessa materia. Forse aveva ragione Cirese [2007] a definire i beni culturali folklorici, oggi detti immateriali, come “volatili”. Perché “volatile” è un po’ di più rispetto alla pura immaterialità ma anche un po’ meno della materialità tout court. Un bene culturale “volatile” parte da una percentuale materiale che poi si dissolve nella pura immaterialità, sottoposto alla “critica etnografica”. Possiamo forse affermare che un canto non sia percepibile attraverso l’apparato sensoriale? Certo che no: possiede per questo una sua materialità. Tuttavia, possiamo altrimenti affermare che un canto è percepibile, esiste, solo quando viene eseguito? Si, perché, alla fine della performance, dell’esecuzione, non esiste più: è perciò immateriale o, meglio, “volatile”. Dunque, un canto, o qualunque altro “bene” culturale che possiede una tale doppia “natura”, è, per questo, “volatile”. Esiste in questo suo duplice valore che scaturisce dal tipo di relazioni sociali che favorisce, individua, consente. Relazioni che a volte si sovrappongono o si congiungono sinergicamente, altre volte si contrappongono in un movimento dialettico. Una dinamica culturale che può includere o escludere in quanto promuove l’identificazione di tutti gli attori sociali (in maniera sinergica o differenziata) coinvolti, appunto, dialetticamente, oppure sancisce l’estraneità di alcuni dagli altri e viceversa. Prendendo perciò in esame i beni folklorici di cui si occupò de Martino nel Mezzogiorno – scrive Zinn [2020, 83] – è possibile pensarli come costrutti simbolici in grado di favorire pratiche di inclusione e/o esclusione sociale:

possiamo usare questa visione demartiniana del campo culturale per ridefinire le nozioni di “inclusione” e “esclusione”: le due diventano una questione di chi, in qualche modo, si identifica ed è identificato con oggetti e pratiche di folklore, e il rapporto di queste persone con coloro che non si identificano e/o non sono identificati con gli stessi oggetti e pratiche.

Credo che si possa pensare a qualcosa del genere per la rappresentazione carnevalesca ebolitana di Zezo. Specie se la si compara, a livello minimo di scala, con un’altra manifestazione, carnevalesca ebolitana, intitolata Don Annibale, più spesso eseguita e ben radicata sul territorio e nella memoria collettivo/individuale locale[2].

Farsa di Don Annibale

La maschera ebolitana del “Don Annibale” è assai antica. Risale ai primi anni del ‘700 e veniva recitata, cantata e suonata per le piazze del paese nelle domeniche che precedevano il carnevale e il Martedì Grasso, ultimo giorno di carnevale.

Tramandata da generazione in generazione, subì un periodo di stasi durante la Grande Guerra; fu ripresa nel 1929, recitata come in origine fino al 1940 e, per alcuni anni, dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. Ovunque veniva accolta da applausi e consensi; finiva a tardissima ora della sera e si concludeva con una ballata, cantata e suonata nelle case delle varie famiglie che, con abbondanti mangiate, ospitavano i figuranti. I personaggi erano tutti maschi poiché all’epoca era vietato alla donna recitare. Si ignora il nome di chi la scrisse e chi la musicò.

TRAMA - La farsa narra della celebrazione di unione tra Giulietta e il protagonista principale Don Annibale, contrastato da zì Aniello, padre di Giulietta. Con l’aiuto di un intermediario, il Dottore che tutti i mali guarisce, i due riescono a convolare a nozze. Ma i problemi non finiscono perché all’improvviso compare una nota figura carnevalesca, Pulcinella, che con molto folklore chiede la mano della serva del Dottore, Carolina. Il dottore si trovava a risponderne in prima persona alla richiesta di Pulcinella e alla volontà di Carolina di unirsi con il proprio amato. La farsa finisce con un invito rivolto a tutti i presenti a partecipare al matrimonio tra Don Annibale e Giulietta, accompagnato da una tarantella napoletana eseguita dai musicisti, sempre presenti.

Negli ultimi anni, la farsa è stata valorizzata e promossa dal Comune di Eboli e portata in scena dal Comitato di Quartiere Paterno, accompagnato dalla Banda Musicale - Città di Eboli.

Don Annibale e Zezo potrebbero essere, per gli ebolitani, momenti performativi di identificazione e non-identificazione reciproci. Simboli di quel processo culturale di inclusione/esclusione descritto da Dorothy Zinn per puntualizzare, come abbiamo visto, il complesso “processo” costruttore di identità ravvisabile, in trasparenza, nella definizione di “bene culturale” così come lo si intende nell’affascinante teoria demartiniana dei beni culturali folklorici.

L’identificazione di alcuni cittadini ebolitani con l’identità culturale proposta dal Don Annibale potrebbe escluderne altri. Viceversa, l’identificazione con quanto Zezo proponeva, in passato, potrebbe tenere lontani coloro che non riescono a utilizzare la chiave simbolica proposta dalla seconda performance. Reciprocamente, appunto, in un processo locale di «Patrimonializzazione interna». Per comprendere appieno tali dinamiche, avremmo bisogno di fare riferimento alla teoria elaborata, nel secolo scorso, dall’antropologo britannico Gregory Bateson [2008], quella del Double Bind, in italiano “doppio vincolo” o “doppio legame”.

Supponiamo di trovarci di fronte ad un cartello che reciti perentoriamente: «ALT! È OBBLIGATORIO FERMARSI E NON RISPETTARE QUESTA PRESCRIZIONE!». Dovremmo convenire di trovarci di fronte, evidentemente, ad una affermazione che si auto-confuta; a un classico esempio di “doppio vincolo”. Per la presenza di due imposizioni, entrambe obbligatorie ma inconciliabili logicamente. L’ordine non può essere rispettato in quanto le due imposizioni sono contraddittorie. Genera, in chi vi si imbatte, insicurezza, inazione, problemi esistenziali o addirittura, nei casi gravi – sostiene Bateson – sofferenze psicopatologiche. Infatti, egli scrive, «l’ipotesi esplicativa che offriamo è che sequenze di questo tipo nell’esperienza esterna del paziente siano responsabili dei conflitti interni della tipologia logica. Per siffatte sequenze irresolubili di esperienze, useremo il termine di ‘doppio vincolo’» [Bateson 2008, 248]. Un “doppio legame” irrisolvibile, simile a quello che, probabilmente, in un contesto psicopatologico, crea seri problemi al bambino di quella madre che si irrigidisce nel rapporto affettivo – distaccandosi da lui fisicamente – mentre verbalmente lo incita ad essere “spontaneo”, a non aver timore di esprimere anche fisicamente il suo affetto, il suo sentimento.

Forse, in un tessuto culturale folklorico come quello da noi indagato ad Eboli, la scomparsa di una manifestazione carnevalesca, simbolica, popolare a vantaggio della permanenza dell’altra, è stata la soluzione utile a evitare un possibile “blocco da doppio vincolo” che avrebbe impedito di prendere una posizione, di propendere per l’una o l’altra ovvero di aderire ad un modo simbolico piuttosto che all’altro. Si è evitato di mantenerne due performance inutilmente identiche nella loro funzione simbolico-performativa di inclusività/riflessività dell’identità di tutti gli ebolitani. Se così fosse, Zezo e Don Annibale, destinate a dissolversi nell’inazione di un “doppio legame”, sono sopravvissute nella memoria, la prima, e nella prassi, la seconda. Una prassi che è anche memoria: ogni rappresentazione del Don Annibale è così rammemorazione di Zezo. Una memoria che è anche prassi: ogni tentativo di ricordare Zezo rinvia alla performance del Don Annibale.

Etnograficamente, la ricerca svolta a Eboli su Zezo, non ha portato ad individuare ma soltanto a scorgere la presenza di alcuni ricordi in pochissimi informatori, tutti collegati al ricercatore ebolitano Giuseppe Barra [2020b], presidente del “Centro Culturale Studi Storici” di Eboli[3]. Le tracce performative di Zezo si perdono, invece, in una riproposta fattane nell’anno 2000 in occasione del Carnevale della stessa città e in un articolo dello stesso Barra [2020a] che ne dà notizia pubblicando anche una foto oltre alla trascrizione del testo. Non esistono invece registrazioni audiovisive della manifestazione.

Forse, l’affievolirsi della memoria di Zezo e il conseguente rafforzarsi della presenza performativa del Don Annibale, in prospettiva antropologico-culturale, potrebbe interpretarsi in termini di “grandezza di scala” in quanto le due manifestazioni si collocano, rispetto al “territorio” ebolitano, secondo due diverse combinazioni di relazione e di complessità. Appunto, in rapporto di “scala” diverso. Se, come abbiamo visto, Zezo rinvia all’apertura verso contesti più ampi e comuni, Don Annibale, invece, potrebbe sottolineare la località della manifestazione a causa di elementi introdotti proprio nel comprensorio ebolitano e specifici di questo contesto culturale. Zezo occhieggia – per trama e performance coreutico musicale, pur restando, nella visione degli ebolitani, una manifestazione squisitamente locale – a contesti culturali più ampi, su scala regionale e oltre. Don Annibale, invece, ha perso quasi completamente ogni riferimento al tessuto carnevalesco più comune, finanche linguisticamente, mancando, nella sua trama, espressioni e personaggi come Zeza, Zezo, Carnevale molto diffusi nelle pratiche performative del periodo e finanche nei modi di dire e in alcune opere teatrali di importanza nazionale. A mo’ di esempio si potrebbero citare:

«Mo ha dda fa’ ’o zeza». Lo dice donna Rosa a Gennarino (a proposito di un suo atteggiamento da cascamorto verso le donne). Ovvero persona di cui non fidarsi. In: Raffaele Viviani, Lo sposalizio, opera del 1920;

«Essere un pulcinella», cioè essere una persona della quale non ci si può fidare, essere un voltagabbana. Balordo, volgare stolto, stupido [https://affrescodellalinguaitaliana.com/2019/02/26/pulcinella-modi_di-dire/];

«(Essere un) carnevale»: a proposito di persone che si comportano o vestono in modo poco serio: «era un vero carnevale!» [http://www.treccani.it/vocabolario/carnevale/#:~:text=Manifestazione%2C%20cerimonia%2C%20o%20pi%C3%B9%20semplicem,.%3B%20finiamola%20con%20questo%20carnevale!].

Tra i personaggi del Don Annibale, non compare Zezo ma si ritrova la figura di Pulcinella, nelle vesti di pretendente di Carolina, la serva del Dottore. È a quest’ultimo che si rivolge Pulcinella per chiedergli il permesso di sposarla. È, invece, Carolina che spiega al suo “padrone” cosa la spinge al matrimonio[4]:

Carolina

Patrò vi cerco scusa

i so na poverella

I voglio a Prucenella

Accusì nu pozzo sta.

E quanno è la sera

I sola m’appaura

Assieme a Prucenella

I stongo chiù sicura

Alla fine, Don Annibale sposa Giulietta e Carolina si marita con Pulcinella mentre tutti i presenti sono invitati a ballare la “tarantella”, eseguita dai musicanti del corteo ebolitano, in onore delle doppie nozze rituali messe in scena nella “farsa”. Un doppio matrimonio benaugurante il quale, come il corteo mascherato del Carnevale, itinerando tra i quartieri del centro, sottolinea ancora una volta, simbolicamente, il bisogno esorcizzante di rigenerazione e di rinnovamento della comunità ebolitana.

Apolito P. 1977, La Rappresentazione dei Mesi, in De Simone R, Rossi, A. 1977, Carnevale si chiamava Vincenzo. Rituali di Carnevale in Campania, Roma: De Luca.

Ballacchino K. 2013, Per un’antropologia del patrimonio immateriale. Dalle Convenzioni Unesco alle pratiche di comunità, in «Glocale», Vol. 6.

-- 2015, Etnografia di una passione. I Gigli di Nola tra patrimonializzazione e mutamento ai tempi dell'Unesco, Roma: Armando.

Barra G. 2020a, Carnevale: il Zezo – i mesi…, «Il Saggio», 286 (XXV), gennaio.

-- 2020b, Intervista, Report di ricerca, La riscoperta della maschera ebolitana di “zezo” e delle manifestazioni carnevalesche ad essa collegate e comparabili, Dattiloscritto, Salerno: Lab. A Rossi-Dispac-Unisa.

Bateson G. 2008, Verso un’ecologia della mente, trad. it., Milano: Adelphi.

Bernardi B. 2011, Uomo cultura e società. Introduzione agli studi demo-etno-antropologici, Milano: Franco Angeli.

Bonetti R., Simonicca A. (a cura di) 2016, Etnografia e processi di patrimonializzazione, CISU: ROMA.

Bragaglia A. G. 1953, Pulcinella, Roma: Casini.

Broccolini A., L’altra faccia del Carnevale. I due Carnevali di Poggio Mirteto, in Broccolini A., Migliorini E. (a cura di), Santi, Pantasime e Signori. Feste della Bassa Sabina, Roma: Espera.

Broccolini A., Ballacchino K. 2017, Le nuove comunità “patrimoniali” del Carnevale. Le mascarate di Serino e i Carnevali irpini tra permanenze, mutamenti e conflittualità, in Broccolini A., Ballacchino K. (a cura di), Carnevali del XXI secolo, Bari: Edizioni di Pagina, Archivio di Etnografia, Vol. 1-2, n.s. a.XI, 2016.

Cirese A. M. 2007, Beni volatili, stili, musei. Diciotto altri scritti su oggetti e segni, a cura di Clemente P., Molteni G., Pistoia: Gli Ori.

Colletta T., De Toro L., Fusco Girard P. (a cura di) 2020, Patrimonio culturale e festività dei carnevali. Gli itinerari urbani dei rituali storici in Campania, Brienza: Edizioni Le Penseur.

Colletta T. (a cura di) 2018, Festività carnevalizie, valori culturali immateriali e città storiche, Milano: Franco Angeli.

De Simone R., Rossi A. 1977, Carnevale si chiamava Vincenzo. Rituali di Carnevale in Campania, Roma: De Luca.

De Tommasi M., Giova L., Scarinzi M. 2012, Carnevale si chiama Scardone. Il ciclo delle feste di Carnevale nella tradizione pietrelcinese, Benevento: Ideas Edizioni.

Esposito V. 2017, Tracce persistenti. La lunga vita del Carnevale di Montemarano, in Broccolini A., Ballacchino, K. (a cura di), Carnevali del XXI secolo, Bari: Edizioni di Pagina, Archivio di Etnografia, Vol. 1-2, n.s. a.XI, 2016.

-- 2019, «Maschere, travestimenti, espulsione del male. Annabella Rossi studiosa del Carnevale», in Ricci, A. (a cura di), L’eredità rivisitata Storie di un’antropologia in stile italiano, Roma: CISU.

Giancristofaro L. 2017a, Il ritorno della tradizione. Feste, propaganda, diritti culturali in un contesto dell’Italia Centrale, Roma: Cisu.

-- 2017b, Le tradizioni al tempo di facebook. Riflessione partecipata verso la prospettiva del Patrimonio Culturale Immateriale, Lanciano: Carabba.

Kezich G. 2015, Carnevale re d'Europa. Viaggio antropologico nelle mascherate d'inverno, Scarmagno: Priluli & Verlucca.

-- 2019, Carnevale. La festa del mondo, Roma-Bari: Laterza

Lombardi Satriani L.M. 1989, Il silenzio, la memoria e lo sguardo, Palermo: Sellerio.

Lombardi Satriani L.M., Scafoglio D. 1995, Pulcinella. Il mito e la storia, Milano: Leonardo; nuova ed. 2015, Napoli: Guida.

Niglio O. (a cura di) 2016, “Dialogue among cultures. Carnivals in the world”. 1st International Symposium, Ariccia: EDA Esempi di Architettura - Ermes edizioni scientifiche.

Palumbo B. (2006), L’Unesco e il campanile. Antropologia, politica e beni culturali in Sicilia orientali, Roma: Meltemi.

Poe E. A. 2019, I delitti della Rue Morgue, trad. it., Milano: Garzanti.

Rodney H. 2020, Il patrimonio culturale. Un approccio critico, Milano-Torino: Pearson.

Rubino C. 1984, Teatralità popolare nella Canzone di Zeza, Salerno: Pietro Laveglia Editore.

Russo I. 2011, ‘A nipote ‘e Don Nicola. La canzone di Zeza sul filo dei ricordi, Avellino: Il Papavero.

Sisto P., Totaro P. (cura di) 2010, Il Carnevale e il Mediterraneo. Tradizioni, riti e maschere del Mezzogiorno d'Italia, Bari: Progedit.

Severino A. 2020, Se Pulcinella diventa “Granturco”. Il caso della Zeza di Mercogliano, Report di ricerca, La riscoperta della maschera ebolitana di “zezo” e delle manifestazioni carnevalesche ad essa collegate e comparabili, Dattiloscritto, Salerno: Lab A. Rossi-Dispac-Unisa.

Viviani R. 1987-1994, Tutto il Teatro, 6 voll. a cura di Davico Bonino, G., Lezza, A., Scialò, P., Napoli: Guida Editori.

Toschi P. 1976, Le origini del teatro italiano. Origini rituali della rappresentazione popolare in Italia, Torino: Bollati Boringhieri.

Vuoso U. 2020, La variante ebolitana della Canzone di Zeza (Zezo), Report di ricerca, «La riscoperta della maschera ebolitana di “zezo” e delle manifestazioni carnevalesche ad essa collegate e comparabili», Dattiloscritto, Salerno: Lab. A Rossi-Dispac-Unisa.

Zinn D. 2020, Patrimonio culturale e inclusione sociale: alcune riflessioni demartiniane, in Imbriani E. (a cura di), Ernesto de Martino e il folklore, Bari: Progedit.

Sitografia

Cestaro S., 1929. Trascrizione di Zezo, [http://www.weboli.it/eboli/arte-e-cultura/cultura-popolare/opere-popolari.html]

Cirese A. M., Pinelli C. A. (ideatori), Pinelli, C. A. (testi e regia) 1978, Le indie di quaggiù. Un viaggio oltre il folklore contadino, tre puntate, RES – Rai Storia, Episodio 2 - Il maiale di Sant’Antonio (25 min), [https://www.youtube.com/watch?v=rJ_DAfDw6KE]

Carnevale, modo di dire, [http://www.treccani.it/vocabolario/carnevale/#:~:text=Manifestazione%2C%20cerimonia%2C%20o%20pi%C3%B9%20semplicem,.%3B%20finiamola%20con%20questo%20carnevale!].

Don Annibale, [http://www.weboli.it/eboli/arte-e-cultura/cultura-popolare/opere-popolari.html]

Pulcinella, trama e testo, [https://affrescodellalinguaitaliana.com/2019/02/26/pulcinella-modi_di-dire/]

Zeza, modo di dire, [http://dettinapoletani.it/zeza/]

Idem, [https://lellobrak.blogspot.com/search?q=zeza]

[1] Vedi il documentario “ciresiano” del 1978 https://www.youtube.com/watch?v=rJ_DAfDw6KE

[2] Rappresentazione così descritta e riportata in trascrizione nel solito, già citato, sito: https://www.weboli.it/eboli/arte-e-cultura/cultura-popolare/opere-popolari.html

[3] La trascrizione dell’intervista è conservata nell’Archivio del Lab. di Antropologia “Annabella Rossi” del Dispac-Unisa.

[4] https://www.weboli.it/eboli/arte-e-cultura/cultura-popolare/opere-popolari.html