Indice

Abstract. This paper explores the contribution that cultural anthropology can offer to the Italian educational system in a phase of educational transition. It asks some questions about how the educational system influences the students and how it influences the future teachers as well. In the first case, it analyses the strengths and weaknesses of the intercultural educational approach in the school context. In the second one, it discuss the educational quality control system that governs university policies.

Keywords: Educational Anthropology; schooling; migration.

Sulla scorta dell’oramai consolidato dibattito riguardo l’etnografia dei contesti educativi che in Italia, a partire da Matilde Callari Galli, ha prodotto numerose ed eterogenee riflessioni tanto di ordine teorico quanto etnografico ed applicativo, e in virtù del rinnovato interesse per la prospettiva antropologica che emerge dalle nuove disposizioni ministeriali in materia di competenze per l’accesso alla professione docente, la riflessione che s’intende proporre è orientata all’analisi del contributo che l’antropologia culturale italiana può offrire al sistema formativo in un fase, per dirla con Bourdieu [1972], di transizione educativa[1].

La considerazione da cui prendiamo le mosse è che l’antropologia è una disciplina che non si insegna nella scuola italiana. Proveremo quindi ad inoltrarci in un percorso accidentato e probabilmente poco lineare per comprendere le ragioni per le quali l’antropologia rimane sulla soglia delle classi, ai margini, esclusa dai percorsi scolastici. La mancanza di una formazione antropologico culturale nella scuola italiana non è in sé un dato che possa o debba necessariamente richiamare attenzione. Moltissime discipline non sono presenti negli anni dell’istruzione primaria e secondaria e sono invece inserite a pieno titolo, e con il giusto rilievo, nei percorsi universitari. L’anomalia, o, se si vuole, il controsenso che spinge a porre qualche questione, è che da tempo si avverte la necessità di aprire i confini dell’etnocentrismo epistemologico che contraddistingue la cultura occidentale e che si riversa nei percorsi scolastici. È opinione comune, infatti, che il mondo sia cambiato in ragione della globalizzazione che ha segnato gli ultimi decenni del secolo scorso; che per effetto delle migrazioni transnazionali, che oggi stendono le loro reti attraversando i confini nazionali, sia opportuno conoscere le culture degli altri per alimentare stili educativi diversi, capaci di strutturare una visione del mondo che permetta di far emergere agency orientate a prendersi cura del proprio mondo e insieme di quelli altrui.

In risposta a tali nuove esigenze, una buona parte dell’interesse manifestatosi in questi decenni per i processi formativi è stato alimentato dalla necessità di dotarsi di competenze in grado di far fronte alle sfide di una contemporaneità sempre più plurale. Ragione per la quale proveremo ad entrare in punta di piedi anche nella questione della formazione dei futuri docenti che avviene nelle università italiane, prestando attenzione alle disposizioni normative che ivi valutano la qualità della didattica erogata. L’ambito universitario è, infatti, al momento, un prezioso campo di indagine per almeno due ragioni: sia perché è l’unico nel quale il futuro docente incontra l’antropologia culturale nella sua autonomia disciplinare, grazie alla quale può prendere contezza delle ricadute di un atteggiamento etnocentrico, in particolar modo di quello epistemologico, da cui egli stesso potrebbe essere affetto; sia perché, nel suo complesso, la pratica formativa universitaria è capace di consolidare quelle competenze che in futuro consentirebbero ai docenti di affrontare le sfide di un contesto in cui, smarcandosi da una visione egemonica della cultura, promuovere al contrario una politica culturale caratterizzata da una dimensione dialogica e processuale.

È stata la percezione delle modificazioni prodotte dai movimenti di fine millennio a far da sfondo alle politiche del Consiglio d’Europa quando, sin dai lontani anni Ottanta del Novecento, aprì a progetti in grado di sviluppare e potenziare il dialogo interculturale [Benadusi 2009]. Un dialogo governato dalla logica dell’inclusione, auspicabile nella misura in cui avversa comportamenti discriminatori, per altro mai del tutto sradicati, eppure da solo insufficiente ad arginare quel sottile ed impalpabile velo di violenza epistemica, concetto sviluppato dai post colonial studies [cfr Spivak 1988, 2016], che si accompagna a qualsiasi progetto formativo etnocentrato. Un dialogo che, introducendo alla necessità di revisionare in una prospettiva ampia i diversi approcci disciplinari, iterava l’impegno a favore del rispetto dei diritti umani, suggeriva maggior attenzione per le culture di provenienza dei migranti, spesso conosciute attraverso l’inopportuna lente degli stereotipi più comuni, ma nella sostanza finiva per ribadire la posizione di privilegio assegnata alla cultura e ai processi formativi europei. Temi ripresi all’inizio del nuovo millennio già con la dichiarazione di Maastricht (2002), per poi essere riproposti nell’anno europeo del dialogo interculturale i cui obiettivi erano ancora orientati a «rinforzare il ruolo dell’educazione, quale importante vettore di apprendimento e della diversità, accrescere la comprensione delle altre culture, sviluppare le competenze e le migliori pratiche sociali e mettere in luce il ruolo centrale dei media, per la promozione del principio di uguaglianza e di mutua comprensione»[2]. Principi rilanciati ancora in Europa dal Comitato dei Ministri agli Stati membri nel 2010 e nel 2011.

L’educazione interculturale è stata proposta, quindi, almeno esplicitamente, come argine nei confronti dell’egemonia culturale esercitata dall’Occidente. Tuttavia, pur proponendosi come un processo trasformativo e contrastando l’omologazione delle culture subalterne rispetto a quella dominante, l’educazione interculturale è sembrata muoversi ancora nell’ottica della stratificazione. Al di là degli enunciati, l’aspettativa che restituirono i numerosissimi progetti avviati in quegli anni dalle scuole e nelle scuole miravano piuttosto a sovrapporre l’una alle altre. Rispettare le culture diverse, conoscerle, dialogare con loro, non significava eludere l’orientamento a favore della liquefazione della diversità culturale nella cultura dominante, secondo una procedura che era stata sperimentata alcuni anni prima nei progetti avviati a favore delle minoranze linguistiche nazionali [Callari Galli 1975, 16]. Le speranze che animavano gli operatori della scuola che abbracciarono l’educazione interculturale inducevano a ritenere che una buona accoglienza, un progetto formativo aperto, una corretta sperimentazione didattica, avrebbero portato quanti erano giunti in Europa in età scolare o qui erano nati, a risolvere naturalmente i possibili - ma anche ipotetici – “conflitti culturali”, valorizzando le radici saldamente ancorate attraverso i dispositivi scolastici nella cultura di arrivo e portando in secondo piano quelli trasferiti loro in ambito familiare, attraverso una procedura inculturativa che procedeva parallelamente rispetto a quella scolastica. Radici fondate, in quest’ultimo caso, sulla memoria di un passato che taluni, e in particolare le seconde generazioni, non avevano vissuto. Non a caso ebbe molta fortuna in quegli anni la narrazione che per bocca di un bimbo migrante segnalava una facile via di uscita ad una convivenza considerata come potenzialmente problematica. L’immagine di uno strato di cuscus, che si alternava ad uno strato di tortellini per creare una prelibatezza alimentare in una mensa scolastica emiliana, diventò icona di quanto una corretta formazione scolastica, erogata in un ambiente aperto ed accogliente, avrebbe potuto sostenere buone prassi per politiche di successo. Su questi presupposti, fiumi di pagine, esito di corpose attività di ricerca, condotte anche sul versante degli studi antropologico culturali, sono state riversate sul tema delle seconde generazioni [cfr tra i molti altri: Andall 2003; Nibbs 2016; Riccio 2014, 2019; Guerzoni 2005, 2009, 2013a, 2013b e 2015; Callari Galli 2005; Giacalone 2005; Reynolds, Orellana 2009; Ambrosini, Molina 2004; Besozzi et alii 2009; Daher 2012; Orellana 2016, 2017; Sospiro 2010], producendo una letteratura a tratti non scevra da critiche verso un’educazione culturale che oscillava fra istanze assimilazioniste e l’aspirazione verso un approccio pedagogico buonista e semplificante . Il brusco risveglio determinato dagli attacchi estremisti a cui hanno preso parte in qualche caso esponenti delle seconde generazioni, nate e cresciute nelle periferie ghetto delle città europee, esplosi durante un periodo segnato in Italia dalla crisi del welfare che ha accentuato ogni tensione, ricostruisce però una storia diversa e invita a riorganizzare la riflessione per migliorare gli standard di una didattica capace di interferire, seguendo il pensiero gramsciano, nella dialettica fra egemonia e subalternità che si crea nelle pratiche di trasmissione di ogni sapere.

Nonostante gli anni Ottanta siano stati il decennio in cui hanno incominciato a prendere forma i dispositivi governamentali dell’educazione interculturale, in Italia bisognerà attendere il 1998 perché si prenda a legiferare intorno all’istruzione degli alunni stranieri, fino a quel momento regolamentata sulla base di circolari ministeriali. Un’apertura ispirata ragionevolmente dalla presa di coscienza che il Paese si stava trasformando da terra di emigrazione in paese di approdo; modificazione strutturale a cui si era cercato di rispondere introducendo gli insegnamenti di italiano II come seconda lingua, elaborando progetti didattici utili per agevolare l’accoglienza, auspicando l’ausilio di mediatori culturali capaci di tradurre dalle lingue di origine in cui alcuni alunni ancora si esprimevano e informare, almeno a livello divulgativo, sulle località di provenienza. Sfortunatamente, negli stessi anni si stava contestualmente legiferando per trasformare in maniera sostanziale il modello formativo nazionale, introducendo l’autonomia scolastica orientata, in virtù del contenimento dei finanziamenti erogati a scuola e università, verso una svolta aziendalistica che imponeva di valorizzare le capacità imprenditoriali e manageriali dei dirigenti scolastici, impegnati, da allora in poi, in una vera e propria caccia a fondi integrativi. Si favorì così la proliferazione di progetti locali etno-educativi [Gobbo 2014, 10], calibrati sulle necessità contingenti espresse dai territori ma che, riletti nel tempo, restituiscono un affresco a macchia di leopardo della situazione nazionale in tema di percorsi interculturali [cfr tra gli altri Benadusi 2011, 2013, 2014; Falteri, Giacalone 2011; Giacalone 2002; Giacalone, Pala 2005; Gobbo, Simonicca 2014; Guerzoni, Riccio 2009; Tarabusi 2010]. Un affresco ricco di zone d’ombra, nel quale le problematiche espresse nei grandi centri urbani hanno assorbito e fatto scudo rispetto alle situazioni diverse che si registrano in contesti locali più piccoli o nelle aree rurali [Resta 2008].

Le esigenze fin qui emerse non mettono il lettore in grado di comprendere fino in fondo l’utilità di inserire l’antropologia culturale nel percorso scolastico, né gli antropologi di spiegare le ragioni per le quali considerano così grave il mancato inserimento della disciplina nei percorsi curriculari. Alcune indicazioni in grado di motivare l’urgenza di formare il corpo docente anche alla luce delle elaborazioni teoriche e metodologiche dell’antropologia culturale si possono ricavare dalle posizioni assunte da Matilde Callari Galli, una fra le prime, se non la prima, antropologa che, nello scenario nazionale, ha fatto dell’antropologia dell’educazione il suo terreno di ricerca [Callari Galli 1975, 1993, 2000]. Negli anni Novanta la riflessione pedagogica si era spostata su una prospettiva di pensiero plurale [Frabbroni, Pinto Minerva 1994] aprendo ad uno stile pedagogico fondato anche sul contributo offerto dalle scienze sociali che Callari Galli accolse e rilanciò, individuando nelle acquisizioni dei quadri teorici di riferimento dell’antropologia culturale gli strumenti opportuni per avviare il «decentramento dalla nostra storia» [Callari Galli 1996,54], utili per «staccare l’insegnante dalla convinzione di essere portatore di una monocultura, attuare una costante opera per decentrare la sua visione del mondo, per far apparire contingenti e storicamente determinati i modelli culturali in cui è stato allevato, e che il suo gruppo sociale tende a diffondere, riprodurre, perpetrare» [ibidem]. Un progetto innovativo per gli anni in cui fu formulato ma che rimase a lungo inattuato, nonostante da allora un discreto numero di antropologi abbiano ragionato sull’antropologia dell’educazione [cfr tra gli altri Piasere 2010; Dei 2018] impegnandosi nella restituzione dei piani teorici di riferimento internazionale [Benadusi 2017] e sviluppando interessanti piste di ricerca [Simonicca 2011] anche interdisciplinari [Gobbo 2000, 2008, 2013]. Studi che non hanno sortito l’effetto di varcare il ristretto ambito della produzione scientifica universitaria e attrarre l’audience degli attori della politica nazionale se ancora nel 2016 l’EASA - l’associazione che riunisce gli antropologi europei – ha sentito l’esigenza, su richiesta dei colleghi italiani, di lanciare un appello alle istituzioni scolastiche per introdurre nella scuola italiana moduli di antropologia culturale, nel tentativo di ridurre le forme di intolleranza che sono in preoccupante aumento. Un appello che è stato parzialmente accolto ed ha portato, nel successivo 2017, a rendere obbligatoria l’acquisizione di crediti formativi anche nel settore demoetnoantropologico all’interno del percorso per l’accesso all’insegnamento[3].

È più difficile invece spiegare perché si riconduca la condizione di stallo in cui si trovano le politiche di integrazione, alla scelta di lasciare l’antropologia culturale sulla soglia della classe. Nel settembre del 2016 il quotidiano La Repubblica ha ospitato un articolo nel quale Marino Niola, sfruttando la vasta audience garantita dalla testata giornalistica nazionale, ha denunciato che «quel che emerge in maniera preoccupante è che non ci siamo attrezzati a governare le differenze […] Perché? […] Perché non abbiamo imparato a conoscerle» affermando la necessità che gli insegnanti facciano «propri gli strumenti dell’antropologia per educare i loro allievi al confronto positivo con le diversità da quelle di genere, a quelle culturali, fino a quelle religiose» [Niola 2016, 58]. Se una posizione che richiama alla necessità di governare le differenze non pare essere perfettamente in linea con una storia disciplinare che ha inteso la relazione con l’alterità in termini di partecipazione e dialogicità, essa indica però la direzione da seguire per avviare quel circolo virtuoso che è alla base della comprensione reciproca, indispensabile premessa per gestire, si spera al meglio, i processi messi in atto da una contemporaneità che è sempre più transnazionale. Sull’esclusione dell’antropologia dai percorsi formativi il giudizio non è unanime. Si oscilla fra coloro che ritengono che la ricerca contemporanea mostri a sufficienza la positività dell’innesto dell’approccio antropologico in quello pedagogico [Gobbo, Simonicca 2014], e chi invece sottolinea la ridotta portata della metodologia pedagogica o psicologica nell’abbracciare una situazione classe costruita intorno a «micropratiche sociali molto complesse, che sfuggono molto spesso alla consapevolezza dei loro stessi soggetti (insegnanti inclusi) e che possono essere descritte solo sul piano dell’etnografia» [Dei 2011, 382]. Il richiamo all’etnografia è utile ed è di grande attualità ma non è sufficiente a celare il fatto che nell’antropologia culturale le procedure pedagogiche implicate nel trasferimento del sapere da una generazione all’altra hanno suscitato, almeno in Italia, interesse relativo [Callari Galli 1975, 9], e che il tema dell’infanzia e dei modelli educativi che vi si accompagnano, è emerso quale autonomo ambito di ricerca solo nel corso del Novecento [Guerzoni 2017, 250], stentando a raggiungere l’attenzione di un’ampia platea di ricercatori.

Non è obiettivo di queste poche riflessioni ripercorrere la storia degli studi disciplinari che in questo ambito risalgono ai lavori di Margaret Mead [1954 e 1967] sui modelli di cura e di allevamento dei figli e al focus che accese sul passaggio all’età adulta, né insistere sugli aspetti meno formali [Romito, Antonelli 2018, 206], ma non per questo privi di importanza, attraverso i quali si realizza il trasferimento delle conoscenze e delle competenze da una generazione all’altra, determinando il processo di inculturazione [Callari Galli 1975, 99] degli attori sociali. La categoria dell’inculturazione conserva una sua efficacia anche nella ricerca contemporanea [Setti 2014], ma si accorda ad una visione reificata della cultura [Guerzoni 2017, 251], immaginata come un pacchetto preconfezionato di conoscenze e competenze trasmesso da una generazione all’altra e traduce un’idea piuttosto angusta, immobile, quasi asfittica dei processi formativi. Per questo può essere d’aiuto al ricercatore fare riferimento alla più ampia dimensione dell’apprendimento intesa come «quello spazio più generale in cui i soggetti cambiano la loro visione del mondo e le loro capacità, trasformandosi, acquisendo consapevolezza di sé, ma anche assumendo maschere di carattere» [Simonicca 2014, 213]. Due aspetti particolarmente significativi, quelli contenuti nella definizione della dimensione dell’apprendimento appena fornita: il primo è il riferimento al cambiamento, l’altro a quello del mascheramento. La dimensione dell’apprendimento in questa cornice appare non solo quale luogo di crescita, diventa anche un luogo in cui imparare le regole del gioco e in cui apprendere il proprio posizionamento rispetto ad esse. Dunque uno spazio politico.

Fin qui l’etnografia dell’educazione pare essersi concentrata prevalentemente su analisi che hanno come sfondo il contesto scolastico. Meno attenzione è invece stata dedicata alle fasi iniziali di formazione del corpo docente: il percorso universitario nel quale, sulla base di un bilancio fra le competenze acquisite in ambiti disciplinari definiti e le abilità didattiche che costituiscono l’asset professionalizzante, si predispongono come figure in uscita coloro che abbracceranno la funzione docente. Nel discorso che ci accingiamo a proporre, l’iter universitario risalta come la fase in cui si trasmettono le regole del gioco, ovvero si introduce il futuro docente a valutare la propria formazione in base alle regole che orientano la professione di insegnante e a quelle del mercato del lavoro scolastico nel quale si prepara ad entrare. Un percorso durante il quale i contenuti, predisposti dai singoli corsi di studio che abilitano all’insegnamento nelle diverse classi di concorso previste per l’ingresso nella scuola secondaria, anche superiore[4], potrebbero tendere a rafforzare nel futuro docente la convinzione di appartenere ad una cultura che si dà il compito di educare gli altri ai propri valori, o, al contrario, introdurlo ad un processo di utile decentramento dalla propria visione del mondo. L’attenzione si sposta in questo modo verso l’istituzione universitaria, per indagare se abbia virato, attraverso le riforme che ne hanno cambiato il volto negli ultimi decenni, dotandola di una Agenzia per la autovalutazione (ANVUR), verso la valorizzazione di una didattica rispondente alle necessità di una cultura che si sostiene attraverso pratiche egemoniche o piuttosto verso una disposizione culturale capace di riconoscersi in una dimensione situata, dinamica e relazionale.

La proposta in queste poche righe sarà quindi quella di invertire l’ottica e guardare ai docenti mentre sono ancora discenti, studiando le strutture preposte alla loro formazione e ripercorrendo l’iter delle strategie governamentali che consentono il dilagare dei processi di assicurazione della qualità del percorso loro proposto. Strategie introdotte con la riforma universitaria del 2004, apparentemente ispirate ad un modello di efficientismo aziendalista, che tende al controllo delle scelte formative espresse dall’ambito universitario, riducendone la capacità propulsiva ed assoggettandole piuttosto alle necessità del mercato. Strategie di processo che si riveleranno più in grado di aggiungere ulteriore vulnus al già fragile dialogo che prende corpo nelle aule, che di depotenziarlo.

Il quadro affrescato in questa sezione nasce dalle suggestioni prodotte dalle sperimentazioni condotte dal Presidio della Qualità della Didattica, tecnostruttura di cui l’università di Foggia si è dotata dal 2012, sulla base di decreti Direttoriali, Ministeriali e Legislativi emanati in materia e che si sono succeduti fra il 2007 e appunto il 2012. L’ipotesi che intendiamo dimostrare è che l’operato del Presidio evidenzi come il controllo sulla cultura della qualità della didattica erogata si riconduca ad un processo che si limita a monitorarne i risultati in relazione alla riproduzione del sistema, in ogni corso di studio. Una posizione che problematizza la presenza nella valutazione della formazione dei futuri docenti, e estromette dal bilancio delle competenze da questi acquisite, di qualsiasi forma di soft skills, saperi e abilità che concorrono a completare il patrimonio culturale di individui o gruppi e che, diversamente da quelli acquisiti in aula, possono risultare disfunzionali rispetto alle attese del sistema. In questo modo, per un verso si amplifica la funzione taumaturgica di pharmacon riservata alla abilità didattica, assicurata dal sistema della autovalutazione. Per altro verso, si distrae l’attenzione dal peso che le competenze acquisite attraverso i contenuti trasferiti dal singolo insegnamento hanno, sul bilancio formativo che può orientare il neo laureato nel mondo del lavoro.

Aggirarsi nei meandri delle disposizioni, norme e regolamenti disposti da ANVUR e MIUR, gestiti localmente con una autonomia solo relativa da parte delle singole università, non è impresa facile nemmeno per quanti, come chi scrive, operano e vivono nell’università da quasi un quarantennio. Per questo, oltre al valore aggiunto costituito dalle pratiche sperimentali introdotte nella relativamente giovane università di Foggia, è parso opportuno, oltre che utile, supportare le nostre deduzioni con le evidenze etnografiche tratte da un contesto al cui interno è stato facile posizionarsi e che all’apparenza mostra di essere orientato da profonda duttilità, disposizione al cambiamento e tendenza all’innovazione.

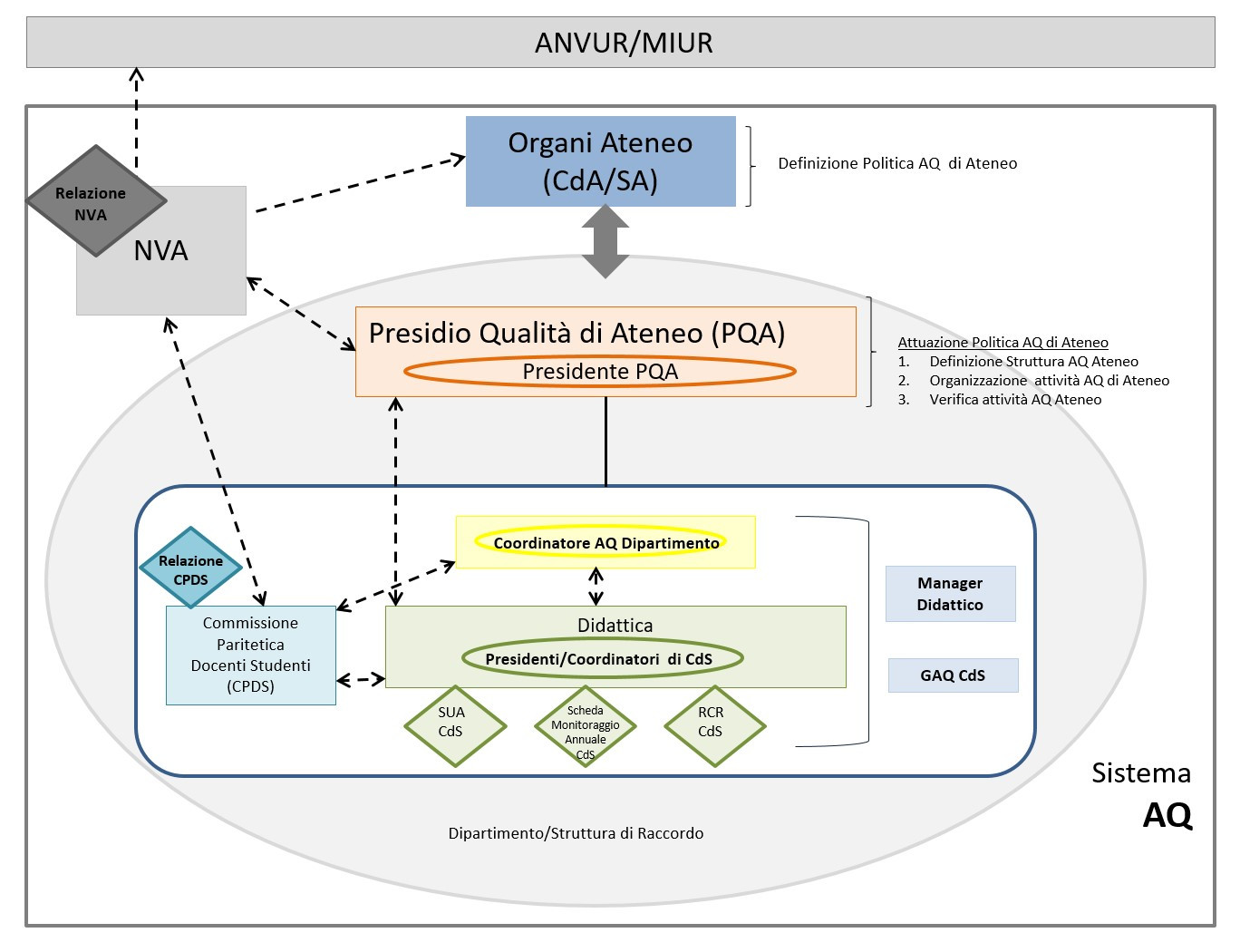

La complessità del sistema di Assicurazione della Qualità della didattica (meglio conosciuto attraverso la sigla AQ) di cui si è dotata l’Università di Foggia risulta in maniera evidente dallo schema seguente.

|

Fig.1. Sistema di assicurazione della qualità della didattica, Presidio della Qualità di Ateneo, Università di Foggia, documento del 21/7/2017 [https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/24-07-2017/sistema_assicurazione_qualita_didattica_unifg_7_2017_.pdf].

Tuttavia la macchinosità del sistema nasce da una piramide tronca in cui nei diversi livelli sembrano operare campi apparentemente semiautonomi del sistema stesso [Moore 1973].

|

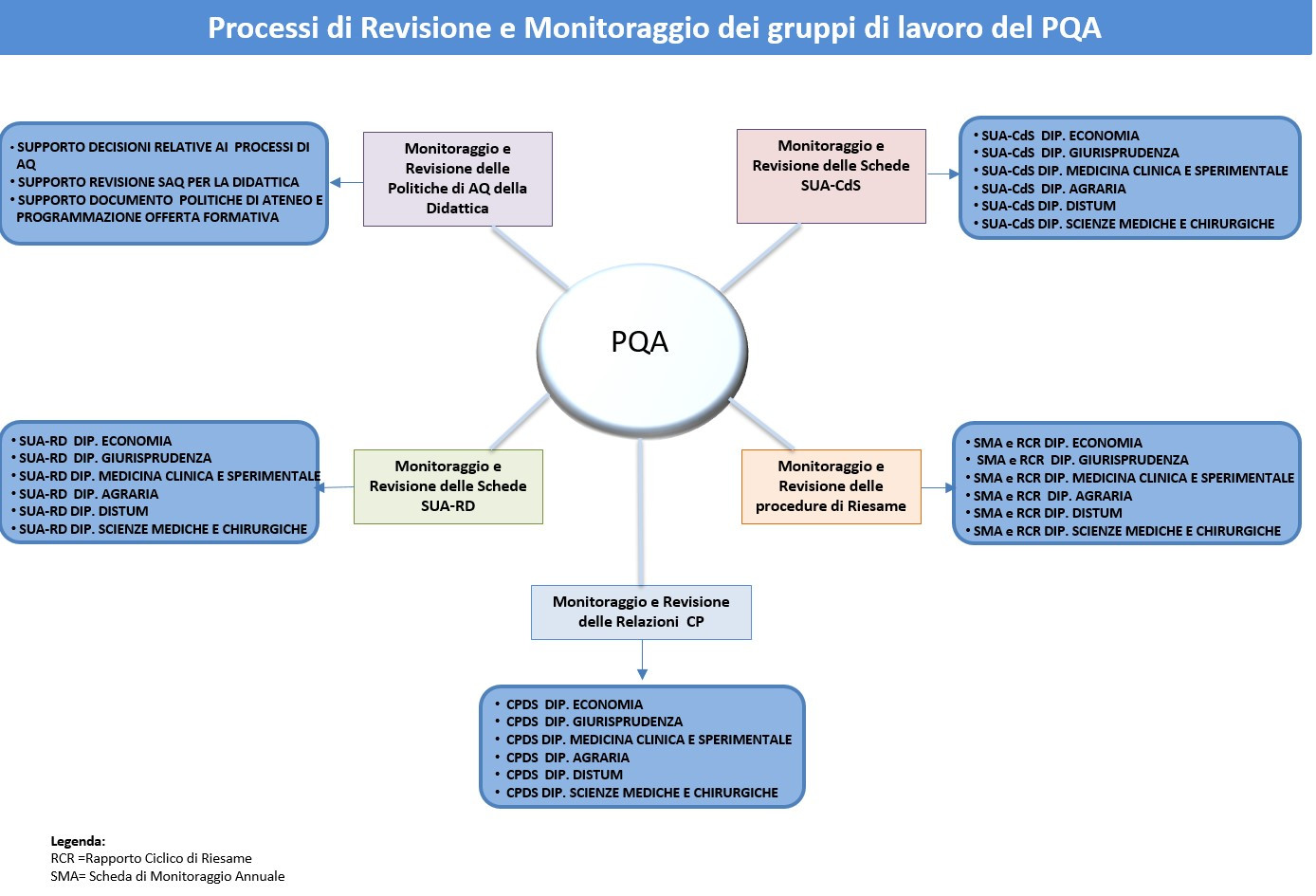

Fig.2. Sistema di assicurazione della qualità della didattica, Presidio della Qualità di Ateneo, Università di Foggia, documento del 21/7/2017 [https://www.unifg.it/sites/default/files/allegatiparagrafo/24-07-2017/sistema_assicurazione_qualita_didattica_unifg_7_2017_.pdf].

La sperimentazione che riguarda l’intero comparto iniziò a Foggia nel 2004 con l’istituzione del “Laboratorio del Bilancio delle competenze” presso l’allora Facoltà di Scienze della Formazione Continua, poi confluito nell’attuale Dipartimento di Studi Umanistici, in linea di continuità con le politiche dell’orientamento scolastico su cui si avrà modo di tornare. Il locale laboratorio ha orientato successivamente la propria attività sulla base della “Carta Qualità Europea del Bilancio di Competenze”, in modo da contribuire al riconoscimento ed alla validazione delle competenze acquisite dagli studenti che scelgono di elaborare il proprio bilancio di competenze usufruendo delle attività offerte dal laboratorio stesso. Il bilancio delle competenze risulta, quindi, un servizio di orientamento aggiuntivo, di cui lo studente può approfittare o no, uno strumento utile, se i laureandi intendono collocarsi diversamente nel mercato del lavoro, meno funzionale nel caso degli aspiranti docenti, cui può tuttavia suggerire l’autovalutazione delle competenze di cui sono in possesso per superare un concorso pubblico che abiliti ad insegnare, o invece di quali competenze dovrà ancora dotarsi per riuscire in un progetto di vita in tal senso orientato. Tuttavia, vale appena la pena di ricordarlo, i contenuti cui deve corrispondere la formazione di un docente, sono determinati dalle classi di concorso ministeriali, cui i singoli corsi di laurea, che hanno simili figure in uscita, devono rispondere. Dunque o la formazione erogata in ambito universitario è insufficiente, o l’assicurazione di un bilancio di competenze orientato verso il mercato della scuola potrebbe, e dovrebbe, essere assicurato dal conseguimento del diploma di laurea specialistica. A garanzia di un tal risultato, su questo segmento agisce, infatti, un secondo campo semiautonomo, più ampio del precedente, di cui pure il laboratorio che processa il bilancio delle competenze fa parte: il processo di assicurazione della qualità della didattica universitaria, che agisce in un’ottica parallela rispetto a quella del Laboratorio del Bilancio delle Competenze, anche se in posizione decisamente superordinata.

Questo macchinoso processo, reso obbligatorio dalla legge di riforma conosciuta come legge Gelmini, ha imposto alle università italiane di dotarsi di un Nucleo di Valutazione la cui missione è appunto quella di valutare quanto il percorso AVA, ovvero l’autovalutazione dei corsi di studio, assicuri che gli insegnamenti erogati corrispondano al profilo in uscita dei laureati del corso autorizzato dal ministero. Ministero che approva i corsi di studio se rispettano i parametri prestabiliti di congruenza e di rispondenza ad una formazione concordata con le parti sociali del territorio, obbligatoriamente periodicamente consultate, e quindi, in estrema sintesi, alle necessità del mercato del lavoro. Fili sottili di una tela ordita da una piramide gerarchica al cui apice ci sono due strutture, il Ministero dell’Istruzione e l’ANVUR e alla cui base si collocano le Commissioni AQ dei singoli corsi di studio e le Commissione Paritetiche dei dipartimenti, mentre lo stadio intermedio è occupato dal Nucleo di Valutazione. Una tessitura a maglie strette, che ragionando in termini di efficienza e pertinenza, di fatto ha compresso la libertà dell’insegnamento condotto in ambito universitario, che per tradizione era improntato alla ricerca e alla sperimentazione, più che alla ripetizione disciplinata dei saperi. Una predisposizione alla ricerca e all’analisi che, se trasferita durante il periodo universitario in quanti si dispongono a formarsi per entrare nel ruolo di docente, avrebbe potuto polarizzare l’attenzione sia verso le competenze necessarie a sperimentare percorsi indipendenti che verso le abilità utili per interpretare la performatività del contesto scolastico in cui sono situati, restituendo un’etnografia attenta a valorizzare le pratiche di produzione e rielaborazione culturale che ivi si determinano.

Nel corso degli anni, molte altre università si sono dotate, come quella foggiana, del Presidio della Qualità di Ateneo previsto dalla legge. Diversamente dal Nucleo di Valutazione che appunto valuta i processi, il Presidio, si colloca nello stesso campo semiautonomo in cui è inserito il nucleo di valutazione ma in un livello a questo subordinato, perché si limita a monitorare l’intero processo della AQ. Appronta quindi delle linee guida cui le commissioni AQ dei corsi di studio devono attenersi per assicurare la validazione del processo. Nell’attività di monitoraggio a sé avocata, il Presidio di Foggia ha introdotto sperimentalmente una matrice delle competenze, elaborata sul modello della matrice di Tuning per l’innovazione e la qualità della didattica, sperimentato in altre università europee, con l’obiettivo di verificare, fra l’altro, la congruenza fra i programmi curricolari e i profili in uscita. Ancora una volta i profili in uscita paiono rispondere in un’ottica aziendalistica alla massimizzazione della relazione fra domanda ed offerta. Ma, come suggerito per il “Laboratorio di bilancio delle competenze”, vale appena la pena di annotare ancora una volta che queste sono predisposte dal Ministero dell’Istruzione e sono descritte nelle declaratoria delle classi di concorso per entrare nella scuola. Lo sforzo imposto negli ultimi decenni all’insegnamento universitario è stato dunque quello di monitorare i processi, trascurando la verifica dei contenuti la cui adeguatezza risulta accertata solo attraverso il rispetto del processo che verifica, come già detto, la congruenza fra ore di docenza erogata, ripartita fra lezioni, seminari, attività laboratoriali etc., il numero di pagine assegnate per lo studio della disciplina, la valutazione dell’insegnamento da parte degli studenti, la corrispondenza dei programmi rispetto alle attese segnalate dalle parti sociali e un’infinita serie di altre procedure che non è qui necessario richiamare nel dettaglio. In questo modo si è insinuato il convincimento, trasmesso in aula ai futuri docenti che, nella fase di formazione universitaria partecipano attivamente – come appena segnalato - alla valutazione del percorso formativo, che aderire ad un processo costantemente monitorato e validato risolverà anche per loro qualsiasi problema dovesse presentarsi in classe, sia che il docente sia orientato dal convincimento di appartenere ad una cultura che si sostiene attraverso pratiche egemoniche sia che sia disposto a riconoscersi in una dimensione situata, dinamica e relazionale.

Le qualità positive riconosciute alla giovane università foggiana orientata da profonda duttilità, disposizione al cambiamento e tendenza all’innovazione, e che l’hanno portata a sperimentare un processo sempre più perfezionato, mascherano, quindi, i sottili e quasi trasparenti fili di una rete istituzionale che al contrario soggiogano il Presidio, assoggettandolo alle strategie di governo per il quale è nato e lo vincolano a sorvegliare sulle procedure piuttosto che agire per implementare le pratiche formative. In un contesto diventato progressivamente più asfittico, il contributo formativo offerto dalle discipline antropologiche non può che svolgere un ruolo relativo, persino in chiave critica.

Deposte le speranze in una formazione dei docenti più duttile, conviene tornare alle aule scolastiche. Nella convinzione, che condividiamo con Simonicca, che non sia né necessario né opportuno «offrire il modello antropologicamente più avvertito della scuola ideale o della formazione migliore, quanto di riflettere sulla bontà e sull’efficacia dell’uso dell’antropologia in ambito scolastico» [Simonicca 2011, 26] ci limiteremo a sollevare alcune questioni, volutamente escludendo il tema dell’integrazione scolastica degli alunni stranieri e quello dell’etnografia, entrambi già ampiamente dibattuti [cfr Benadusi 2017; Romito, Antonelli 2018]. Le considerazioni che proporremo non introducono a nuovi campi di interesse, sono al contrario campi noti, su cui riteniamo opportuno tornare consapevoli che non sarà possibile esaurirne tutti gli aspetti ma che è necessario continuare a problematizzare questioni archiviate forse frettolosamente in virtù di una rassicurante posizione “buonista”, che riconosce nelle metodologie didattiche, e più in generale all’area docimologica, la panacea per tutti i mali.

Il primo aspetto su cui tornare a riflettere da un punto di vista antropologico è il rischio rappresentato dall’essenzialismo culturale dal momento che la cultura è il nodo concettuale che trova nella scuola, nei programmi scolastici, nei progetti destinati all’integrazione, il suo naturale contenitore. La cultura, infatti, nutre nel contesto scuola la rappresentazione di ciò che si riconosce per patrimonio culturale. Il secondo, strettamente connesso al precedente, incide sulla visione della scuola come spazio contenitore di una differenza che trasferisce sul piano etnico la diversità culturale. La formazione del gruppo classe, l’interazione tra i soggetti che ne fanno parte, richiama oggi una dimensione transnazionale piegata a, e regolata da, norme nazionali. Il terzo punto riporta la riflessione al tema delle seconde generazioni e agli effetti che le politiche dell’orientamento sia scolastico che universitario incominciano a produrre in chiave discriminatoria, specie in relazione alle difficoltà manifestate dalla politica nel legiferare sull’acquisizione per loro della cittadinanza.

L’ipotesi a cui facciamo riferimento nel primo caso è che l’educazione multiculturale, anche corretta in chiave contemporanea, abbia accolto una visione arcaica, per dirla con Wikan [1999] della nozione di cultura. Una accezione di cultura intesa come statica e condivisa da tutti i membri di un gruppo, che caratterizza il senso comune e che, richiamandosi al concetto espresso in tedesco dal termine Kultur, ha finito con il divenire il criterio identificativo o lo stigma che descrive un popolo e lo distingue da tutti gli altri. Dunque un concetto in grado di alimentare ancora oggi i rischi di una retorica sovranista. Al contrario l’antropologia culturale ha accolto visioni e sviluppato discorsi volti ad accentuare la natura processuale della cultura, intesa come un linguaggio fluido e dialogico, costantemente disposto a quei processi che Bhabha [2001] definisce di creolizzazione e ha posto in secondo piano il tema della tradizione culturale e della sua autenticità [Hobsbawm, Ranger 2002], componente essenziale dei processi di etnicizzazione. Il riferimento, nel contesto scolastico, non è alla distinzione tra minoranze volontarie ed involontarie secondo il noto modello ecologico culturale [Gibson, Ogbu 1991] né fra cultura di maggioranza e culture di minoranza, o, per meglio dire, fra cultura egemone e culture subalterne, anche se vale la pena di ricordare che la cultura egemone si identifica con quella dei ceti dominanti. L’intento è piuttosto snidare quello che si nasconde sotto la definizione di diversità culturale, ciò che essa significa per i diversi attori che animano la scuola, nel timore che il ricorso al tema della diversità si risolva nel criterio per distinguere e ghettizzare i giovani migranti oggi, come nel passato le minoranze etniche nazionali. Chi appartiene a una cultura diversa a quali culture appartiene? La risposta a questa domanda è particolarmente complessa. I progetti formativi che si realizzano in ambito scolastico corrispondono ad una idea di cultura che si sposa con il presupposto che essa specifichi e determini l’identità collettiva, veicolata dall’idea di cultura espressa dai ceti dominanti, inserendosi in un processo che mette in relazione la cultura con l’educazione e l’educazione con un modo di essere di una collettività o di un popolo. In questo senso l’appartenenza culturale rischia di diventare sinonimo di etnia [Grillo 2003] e, ancora peggio, di razza [Todorov 1993]. Gli stessi termini che adoperiamo per indicare le culture altre tendono ad etnicizzare l’appartenenza nazionale. Uno studente nato in Italia da genitori stranieri non è considerato italiano ma per esempio albanese, marocchino, sudanese; non è considerato appartenere alla cultura italiana ma alla cultura, albanese, marocchina, sudanese. A questa anomalia dovrebbe sopperire l’educazione interculturale appresa nelle aule universitarie, e controllata, come ogni attività formativa, come abbiamo cercato di dimostrare, più per il processo che attiva che per i contenuti che restituisce. Un’educazione interculturale per la quale ogni soggettività trasferisce e mette in gioco una identità culturale che gli è propria, lo identifica e a cui sente di appartenere e che nel dialogo interculturale dovrebbe essere miscelata e ibridata con le altre riconoscendo a ciascuna di esse pari dignità rispetto alla propria. Il percorso formativo nella scuola italiana è però improntato ad un modello di cultura che rappresenta ed identifica quella nazionale, i suoi programmi raccontano del noi o forniscono competenze spendibili, il che vuol dire che corrispondono a disposizioni che il nostro habitus culturale è in grado di accogliere. L’attenzione alla riproduzione culturale è, se così si può dire, l’hardware su cui si valutano i processi formativi. Si finisce così per mettere in evidenza, nonostante tutte le aperture degli ultimi decenni, la colonizzazione delle coscienze, per dirla con Comaroff [1991] che può determinarsi in classe e esemplificare su scala ridotta gli effetti dello scontro fra civiltà caro ad Hantington [1997] che ivi può avere luogo. Nonostante ciò, bisogna ammettere che se i programmi scolastici accogliessero la concezione processuale e dialogica della cultura cara agli antropologi, il dialogo interculturale al quale si vorrebbe aprire le porte risulterebbe inefficace, perché proprio nell’accezione antropologica, la cultura è un processo che non si può racchiudere in una sola immagine o fermare attraverso un unico scatto. Al contrario, il senso comune restituisce ad ogni attore sociale il senso di appartenere a un contesto con il quale si relaziona. Questa appartenenza lo rassicura e non è disposto a fluttuare nel magma delle possibilità, delle scelte e delle opportunità.

Questo paradosso merita attenzione. Nel lungo dibattito sul concetto di nazione che ha animato la fine del Novecento, si è optato per una lettura delle identità nazionali considerate effetto del processo di costruzione dello stesso Stato Nazione sulla base di aspetti, come lingua e tradizioni condivise, che perimetrano l’appartenenza culturale. Forzando un po’ i termini e con una buona dose di retorica, si può sostenere che la narrazione di una cultura condivisa esprime l’anima di una nazione. Si dà quindi concretezza ad una astrazione, la si reifica ed essenzializza. Per questo l’identificazione fra cultura e identità è così chiara nel senso comune della maggior parte degli attori sociali, perché serve a ciascuno per rappresentarsi e darsi senso. Fornisce radici. Paradossalmente, gli effetti di chiusura verso l’esterno che produce questa fusione, finiscono con il coincidere con gli effetti prodotti dal relativismo culturale – teoria che ha dominato il pensiero antropologico nella seconda metà del Novecento – acquisito nelle sue forme più estreme. In seno all’antropologia si è generata una visione strabica. Per un verso i quadri epistemologici dell’antropologia offrono una sponda a strategie politiche che, in virtù della protezione della cultura locale, sposano progetti di chiusura di confini, esclusione delle differenze eccetera. Per altro verso propongono una concezione processuale e dialogica della cultura che dovrebbe favorire il dialogo. A parziale difesa della prospettiva relativista, che rimane principio fondante del pensiero antropologico, va sottolineato che il relativismo non gerarchizza fra le culture, non costruisce graduatorie di merito, attesta invece, nella sua formulazione estrema, l’intraducibilità di una cultura in un’altra. Una visione non alternativa ma più semplicemente aperta che potrebbe, per esempio, spingere i docenti ad educare gli studenti ad avvalersi di un più salutare etnocentrismo critico.

Alle perplessità sollevate dall’essenzialismo culturale che si può determinare in classe si aggiunge la considerazione che lo spazio in cui prende o dovrebbe prendere vita la didattica interculturale non è neutro. Dalla disposizione degli oggetti nell’aula all’organizzazione del tempo della vita scolastica, fino alle informazioni tacite spesso non consapevolmente trasmesse dagli insegnanti [Gobbo 2000], tutto esplicita le disposizioni intorno alle quali ruota l’insegnamento scolastico. La scolarizzazione dunque si esprime dentro uno «spazio articolato da relazioni di potere e regolato da sistemi multipli di governamentalità» [Simonicca 2007, 255]. Risponde a politiche pubbliche espresse attraverso le strategie educative che negli ultimi decenni hanno concorso a creare un «quasi mercato dell’istruzione» [Romito, Antonelli 2018, 211] in risposta alla scelta autonomistica, potenziandolo con l’introduzione del paradigma della formazione permanente. Insinuandosi fra la visione della Gobbo che riconduce i disagi e i conflitti che attraversano le classi agli effetti delle pratiche di costruzione e negoziazione delle identità che si sviluppano nei contesti educativi [Gobbo 2012] e la prospettiva più diretta della Benadusi che interpreta la scuola come un campo di battaglia [Benadusi 2011], i dispositivi governamentali cui risponde agiscono talvolta velati dai continui storytelling che ripropongono come un mantra la laicità e neutralità della formazione ivi erogata - talvolta in maniera visibile. Per un verso, infatti, essa è l’unica istituzione a cui è demandato il campo dell’apprendimento e la produzione del sapere ma, per altro verso, è l’unica cui è riservato il compito di certificare le competenze raggiunte e nel far proprio un capitale sociale che, pur essendo negoziato, deve comunque corrispondere ai dispositivi predisposti dalle élites.

Emerge, dunque, la questione dell’apprendistato comunicativo. Tempi e ritmi dell’apprendimento sono codificati. Passare da un anno all’altro, attraversare la soglia significa avere raggiunto le competenze necessarie. Chi non rispetta i tempi manifesta carenze. Per gli alunni stranieri appena giunti è facile accumulare carenze, ed essere riconsiderati attraverso un approccio difettologico [Favaro 2009]. La scolarizzazione include fasi difficili, l’apprendistato va ben oltre le nozioni scolastiche. Affrontarlo significa attraversare un rito di passaggio e rinascere; nella migliore delle ipotesi significa rinascere più adulti e competenti, nella peggiore significa rinascere diversi, né meticci, né creoli, solo diversi e, pur tuttavia, ancora riconosciuti per l’appartenenza etnica. Insistere sul processo di etnicizzazione, sottolineare il legame fra provenienza e diversità, è un esercizio di violenza simbolica nemmeno troppo mascherato. Rafforza una idea statica di identità culturale, depotenzia l’efficacia dell’agency individuale, della capacità di costruirsi nelle relazioni sociali ed evidenza che il processo di apprendimento si realizza in contesti attraversati da differenziali di potere che, evadendo dalle mura scolastiche, coinvolgono la relazione scuola famiglia comunità locale. Il concetto di habitus bourdieusiano applicato alle istituzioni torna utile per spiegare gli effetti che le pratiche formative hanno sulle seconde generazioni, sulla violenza strutturale che esercitano, nascosta nelle pieghe delle verifiche dell’apprendimento, dei bilanci di competenza e nelle politiche dell’orientamento cui gli studenti sono assoggettati. Nelle fasi di transizioni educative l’habitus istituzionale non sembra essere in grado di originare risposte inclusive, mantiene le disposizioni nate nella sua storia, riproduce le diseguaglianze, ripropone il processo di etnicizzazione e lo mantiene attivo. In virtù delle sue disposizioni «le istituzioni scolastiche processano i bisogni orientativi degli studenti in modalità differenti» [Romito, Antonelli 2018, 211]. È per questo che le fiere dell’orientamento, intese come strumento funzionale al mondo del lavoro, diventano «un luogo dove ai ragazzi si impone un destino lavorativo e professionale, spesso assegnando, con esso, identità troppo strette e destini di classe inevitabili» [Guerzoni 2017, 274]. Le disposizioni dell’habitus istituzionale sono soggette a replicarsi attraverso nuove disposizioni governamentali. Così, creato un confine, se ne origina un altro. La scuola italiana cambia all’interno, si segmenta. Le raggiunte autonomie regionali si apprestano a disegnare una nuova scuola, selettiva rispetto a studenti e professori sulla base della loro provenienza non solo nazionale ma anche regionale. Le diseguaglianze proliferano. L’educazione interculturale ha insegnato poco ad una nazione che più che eliminare barriere, le costruisce, una nazione che viene da una scuola che forse ha accolto superficialmente il valore aggiuntivo del percorso interculturale, una scuola che non ha saputo spiegare che le culture non sono oggetti, si esprimono anche attraverso gli oggetti, ma a questi non possono essere ridotte. Una scuola che forse dovrebbe quindi aprire le proprie porte e far entrare l’antropologia in classe perché il rispetto della diversità culturale, che è la sua missione prevalente, si dissemini e faccia crescere generazioni più consapevoli dell’opportunità che essa rappresenta, rilanciando l’obiettivo, che era ed è della scuola pubblica, di agevolare la “coesione sociale” costruendo un terreno di comune comprensione e, dunque, di incontro fra persone diverse per genere, provenienza e classe sociale.

Seppur in estrema sintesi, in queste poche righe si è cercato di riflettere sulle nuove sfide che l’etnografia dell’educazione è chiamata ad affrontare quando sceglie di cimentarsi nell’osservazione etnografica dei processi di scolarizzazione contemporanei, aprendosi anche a quelli universitari. Assodata l’opportunità di affrontare lo studio della diversità culturale a partire dalla nozione di “pratica” piuttosto che di “patrimonio” è stato necessario insistere sul carattere processuale e negoziale della relazione di apprendimento che, essendo culturalmente determinata, richiede una pluralità di stili educativi, espressione dei variegati habitus culturali incorporati che strutturano l’agency degli agenti sociali, siano essi docenti o discenti. In quest’ottica, i contesti contemporanei hanno imposto quindi un cambio di prospettiva all’etnografia dell’educazione considerato che, come al suo interno si è continuamente ribadito, i processi inculturativi attivi nei campi della formazione, sia essa scolastica che universitaria, non sono immuni da dinamiche oppositive e conflittuali né tantomeno sono destinati inderogabilmente alla riproduzione delle strutture sociali esistenti. Anzi, proprio la realtà dei contesti contemporanei scolastici e universitari, soprattutto quelli costretti ad orientarsi verso un percorso da teaching university, impone di riflettere circa i tipi di conflitto che s’ingenerano all’interno dei processi della formazione in quei casi in cui l’etnicità diviene strumento che innesca pratiche discriminatorie e predispone risposte differenziali da parte dell’istituzione formativa. Un cambio di prospettiva quindi, che supera i pur efficaci ma datati concetti di resistenza, resilienza ed opposizione [cfr Willis 2012; O’Connor 1997; Jarret 1997; Floyd 1996; Griffin e Allen 2006], su cui non si è ritenuto opportuno ritornare, nella convinzione che sia necessario osservare i processi di produzione e riproduzione culturale connessi alla formazione nel loro carattere situato, dinamico e relazionale agito sia all’interno che all’esterno dei contesti istituzionali. Perché oggi la trilogia delle strategie oppositive “agibili” dagli studenti stranieri – riluttanza, resistenza e resilienza – non è del tutto sufficiente per comprendere sia il loro successo/insuccesso scolastico [cfr Erickson 1993; Erickson, Bekker 1986; Varenne, MacDermott 1999] che il più ampio fallimento delle politiche nazionali per un’integrazione che passi da un’accettazione “condivisa” del modello culturale dominante. Certo, la pratica etnografica in classe può ancora registrare comportamenti di ritrosia che esprimono avversione per il “mestiere di scolaro” [MacDermott 1997], oppure atteggiamenti di resistenza agiti da alcuni studenti allo scopo di opporre forza alla forza nel momento in cui il processo di formazione è percepito come un’ingerenza pervasiva tendente alla modificazione/omogeneizzazione della propria identità, oppure strategie di resilienza che sembrerebbero fare di necessità virtù, reinterpretando a proprio vantaggio processi comunque percepiti come significativamente differenzialisti.

Ma è anche vero che all’interno dei contesti scolastici si riverberano, in alcuni casi amplificandosi, le dinamiche oppositive e contrastive che caratterizzano il più ampio contesto sociale. Le forze all’origine della discriminazione sociale risiedono solo in parte fuori dalle istituzioni della formazione sia scolastica che universitaria, nelle condizioni di accesso al mercato del lavoro o nei modi in cui gli stranieri sono stigmatizzati. Le pratiche egemoniche non si ramificano solo nella società e nella comunità locale, esse sono presenti anche dentro le istituzioni, nelle nostre aule, permeano e forgiano l’esperienza degli studenti che fanno parte di gruppi sociali stigmatizzati. Il successo o l’insuccesso scolastico sono qualcosa che scuole, università e studenti agiscono, mettono in opera, producono. Si tratta comunque di processi politici e, come tali, vanno interpretati anche alla luce delle forze operanti a livello istituzionale, perché i conflitti giornalieri dentro le istituzioni della formazione sono collegati ai più larghi conflitti sociali. In quest’ottica, compito dell’antropologia non è solo analizzare le condizioni strutturali attraverso cui l’ineguaglianza viene riprodotta nella società e dentro le mura scolastiche ed universitarie, ma anche riflettere criticamente su quanto le policies nazionali e locali plasmino l’immaginario culturale generando habitus comportamentali che riproducono un’accezione reificata della cultura “maggioritaria” cui è necessario conformarsi per non incorrere nel rischio di un insuccesso scolastico ed universitario prima e di un’esclusione sociale poi. Perché il sistema del successo/fallimento scolastico si mostra come un “fatto culturale arbitrario” - espressione di un approccio etnocentrico esplicitato dall’elaborazione di bisogni formativi, obiettivi di apprendimento, matrici delle competenze culturalmente determinati - che proprio perché “naturalizzato” diviene reale e stabilisce le sue connessioni con l’economia politica e il comportamento quotidiano fuori e dentro le mura scolastiche [cfr Benadusi 2017]. Il successo e il fallimento, in sostanza, sono etichette che esistono perché dotate di un potere evocativo e, seppure non descrivono certo colui a cui, a seconda dei casi, sono assegnate, pure lo attraversano e ne segnano il destino, incidendo nelle politiche di orientamento indirizzato dal processo del bilancio della sua formazione mascherate sotto la voce “competenze acquisite” e “competenze da acquisire”. L’immagine dell’alunno straniero come alunno silenzioso e demotivato, perché linguisticamente e culturalmente deprivato, o la rappresentazione che ne fa un soggetto oppositivo e violento, ci dicono molto di più sugli stereotipi educativi della nostra società che sull’alunno stesso. La caratterizzazione di un comportamento come inappropriato perché destinato al fallimento, in quest’ottica, è il prodotto contestuale di una situazione data e dipende dal ruolo che i diversi attori giocano in quel contesto. Del resto, sulla scorta dei molteplici interrogativi posti da McDermott, non è sufficiente sapere «in che modo gli individui acquisiscono una cultura» [MacDermott 1997, 110-135] ma sarebbe necessario domandarsi anche «come una cultura acquisisce i suoi individui» [idem]. Gli esiti delle pratiche di produzione e rielaborazione culturale che si fanno nella scuola-campo di-battaglia o nella scuola-laboratorio-di-cultura [Benadusi 2017] non coincidono quasi mai né con gli obbiettivi di forze strutturali preordinate dall’alto (si pensi alle molteplici normative scolastiche e universitarie più sopra descritte e che nel corso del tempo si sono susseguite), né con l’impegno formativo dei docenti (a volte viziato, più o meno in buona fede, da un approccio stereotipizzato alla diversità culturale), e neppure con le aspettative degli alunni, riluttanti, resistenti o resilienti che siano. È solo osservando etnograficamente la relazione dinamica tra queste forze che è possibile avvicinarsi a una comprensione più densa e antropologicamente orientata dei processi di apprendimento che hanno luogo all’interno dei contesti scolastici ed universitari. In quest’ottica, rivolgere uno sguardo antropologico al più ampio mondo della formazione per ciò che attiene alla formazione dei futuri insegnanti, potrebbe contribuire ad esplicitare la molteplicità dei modi attraverso cui gli agenti sociali interagiscono con i processi formativi, così scongiurando il rischio di de-politicizzarli. Perché nessun problema è avulso dai dislivelli di potere esistenti nei contesti storici in cui si manifesta o viene percepito come tale. I campi della formazione, del resto, sono il primo banco di prova della capacità di integrazione di un paese, il primo spazio dove diversità culturali si incontrano e necessariamente costruiscono un linguaggio che possa metterle in connessione. Per questo motivo sono anche spazi in cui il conflitto può prender forma, variamente incorporato e rappresentato. La transnazionalità dei contesti sociali contemporanei, in particolare di quello italiano, quindi, impone un’inversione di rotta: ripensare ai legami di appartenenza e di lealtà nei termini di una pluralità di culture e di comunità. Perché i contesti scolastici ed universitari così come esplicitano il conflitto possono anche esprimere nuove forme di coesione sociale, possibili solo a partire da un ripensamento in senso plurale del Noi.

Ambrosini M., Molina S. 2004, Seconde generazioni. Una introduzione al futuro dell’immigrazione in Italia, Torino: Edizioni Fondazione Giovanni Agnelli.

Andall J. (2003), Italiani o stranieri? La seconda generazione in Italia, in Stranieri in Italia. Un’immigrazione normale, a cura di G. Sciortino, A. Colombo, il Mulino, Bologna, pp. 281-307

Benadusi M. 2009, La Scuola già e non ancora interculturale. Memorie e narrazioni dal campo, «Lares», anno LXXV, n.3: 469-504.

--- 2011, Sopravvivere all’istruzione, ovvero…la scuola come campo di battaglia, la scuola come laboratorio di cultura, Milano: Guerini.

--- 2013, Il segreto di Cybernella. Governance dell’accoglienza e pratiche locali di integrazione educativa, Leonforte (En): Euno Edizioni.

--- 2014, Scuola, in Riccio B. (a cura di), Antropologia e migrazioni, Roma: CISU, 144-156.

--- 2017 [2008], La scuola in pratica, Firenze: Editpress, 2017.

Besozzi E., Colombo M., Santagati M. 2009, Giovani stranieri, nuovi cittadini. Le strategie di una generazione ponte, Milano: Franco Angeli.

Bhabha H. 2001 [1994], I luoghi della cultura, Roma: Meltemi.

Bolognesi I., Guerzoni G. 2013, La scuola al tempo della crisi, Trento: Edizioni Centro Studi Erickson.

Bourdieu P., Passeron J.C. 1972 [1970], La riproduzione: Sistemi di insegnamento ed ordine culturale, Rimini: Guaraldi.

Callari Galli M. 1975, Antropologia e educazione, Firenze: La Nuova Italia Editrice.

--- 1993, L’antropologia culturale e i processi educativi, Firenze: La Nuova Italia.

--- 1996, Lo spazio dell’incontro, Roma: Meltemi.

--- 2000, Antropologia per insegnare, Milano: Bruno Mondadori.

--- 2005, in Guerzoni G., Riccio B. (a cura di), Culture e conflitto, Rimini: Guaraldi.

Comaroff J. 1991, Of Revelation and Revolution, Christianity, Colonialism, and Consciouness in South Africa, Chicago: University of Chicago Press.

Daher L.M. 2012, “Migranti” di seconda generazione: nuovi cittadini in cerca di un’identità, Lecce: Aracne.

Dei F. (a cura di) 2018, Cultura, scuola, educazione. La prospettiva antropologica, Pisa: Pacini Editore.

--- 2011, A cosa serve l’etnografia in una scuola?, in A. Simonicca (a cura di), Antropologia dei mondi della scuola, Roma: CISU, 381-397,

Erikson F. 1993, Transformation and school success: the politics and culture of educational achievement, in Jacob E., Jordan C. 1993 (eds.), Minority education: anthropological perspective, Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 27-52.

--- , Bekker G. 1986, On anthropology. The contribution of the social sciences to educational policy and practice: 1965-1985, Berkley: McCutchan.

Falteri. P., Giacalone F. (a cura di) 2011, Migranti involontari. “Giovani stranieri” tra percorsi urbani e aule scolastiche, Perugia: Morlacchi.

Favaro G. 2009, Non uno di meno, Milano: FrancoAngeli.

Floyd C. 1996, Achieving despite the Odds: a study of resilience among a group of African American High school seniors, «The journal of Negro Education», vol.65, n.2: 181-189.

Frabboni F., Pinto Minerva F. 1994, Manuale di Pedagogia Generale, Bari: Laterza.

Giacalone F. (a cura di) 2002, Marocchini tra due culture. Un’indagine etnografica sull’immigrazione, Milano: Franco Angeli.

--- , Pala L. (a cura di) 2005, Un quartiere multiculturale: generazioni, lingue, luoghi, identità, Milano: Franco Angeli.

Gibson M.A., Ogbu J.U. (eds) 1991, Minority Status and schooling: a comparative study of immigrants and involuntary minorities, New York-London: Garland Publishing, Inc.

Gobbo F. 2000, Pedagogia interculturale, Il progetto educativo nelle società complesse, Roma: Carocci.

--- (a cura di) 2007, Processi educativi nelle società multiculturali, Roma: CISU.

--- 2008, L’educazione al tempo dell’intercultura, Roma: Carocci.

--- 2013, Anthropology of education in Italy, in Anderson-Levitt K.M. (ed.) 2013, Anthropology of Education: a Global Guide in Ethnograpic Studies of learning and Scooling, New York – Oxford: Berghahn Books, 151-165.

--- 2014, Introduzione, in Gobbo F., Simonicca A. (a cura di) 2014, Etnografia e intercultura, Roma: CISU, 9 -22.

---, Simonicca A. (a cura di) 2014, Etnografia e intercultura, Roma: CISU.

Griffin K., Allen W. 2006, Mo’ Money, mo’ problems? High-Achieving black high school students’ experience with resources, racial climate and resilience, «The journal of Negro Education», vol.75, n.3: 478-494.

Grillo R. D. 2003, Cultural Essentialism and Cultural Anxiety, «Anthropological Theory», n.3: 157 -173.

Guerzoni G. 2005, Cittadinanze meticce? Diritti umani e città multiculturali nella contemporaneità, in Callari Galli M., Londei D., Soncini Fratta A., Il meticciato culturale. Luogo di creazione, di nuove identità o di conflitto?, Bologna: Clueb.

--- 2015, The SAS Project: change education between inside and outside the school, in AA.VV. 2015, Volunteering as empowerment for success at school, Norththampton: Creative Common Licence CC BY-NC-SA, 83 - 104.

--- 2017, Le dinamiche interculturali nella scuola: uno sguardo antropologico, in Giacalone F. (a cura di) 2017 Il tempo e la complessità, Milano: Franco Angeli, 250-281.

--- , Presta G. (a cura di) 2013, Intrecci migranti: la cultura come spazio di incontro. Il Progetto Con nuove culture a Bolzano, Bologna: Bononia University Press.

--- , Riccio B. 2009, Giovani in cerca di cittadinanza. I figli dell'immigrazione tra scuola e associazionismo: sguardi antropologici, Rimini: Guaraldi.

Hantington S.1997 [1996], Lo scontro delle Civiltà e il nuovo ordine mondiale, Milano: Garzanti.

Hobsbawm E. J., Ranger T. 2002 [1983], L’invenzione della tradizione, Torino: Einaudi.

Jarret R.L. 1997, Resilience among Low-Income African American Youth: an ethnographic perspective, «Ethnos», vol. 25, n.2: 218-229.

McDermott R. 1997, Achieving School Failure, in G. Spindler (ed.) 1997, Education and Cultural process. Anthropological approaches, Prospect Heights, Illinois: Waveland Press, 110-135.

Mead M. 1954 [1928], L’adolescente in una società primitiva, Firenze: Giunti 1954.

--- 1967 [1935], Sesso e temperamento in tre società primitive, Milano: Il Saggiatore.

Moore F.S. 1973, Law and social change: the semiautonomous social field as an appropriate subject of study, «Law and society review», vol. 7, n.4, Ed. The Law And Society Association.

Nibbs Faith G., Brettell C. B. (eds) 2016, Identity and the Second Generation: How Children of Immigrants Find Their Space, Nashville: Vanderbilt University Pres.

Niola M. 2016, Antropologia nelle scuole per lezioni di convivenza, in «Il Venerdì di Repubblica», 9 settembre 2016: 58.

O’Connor C. 1997, Dispositions towards (collective) struggle and educational resilience in the Inner City: a case analysis of six African-American High school students, «American Educational research Journal», vol 34, n.4: 593-629.

Orellana M. F. 2016, Immigrant Children in Transcultural Spaces: Language, Learning, and Love, London and New York: Routledge.

--- 2017, Solidarity, Transculturality, Educational Anthropology, and (the Modest Goal of) Transforming the World, «Anthropology & Education Quarterly», Vol. 48, Issue 3: 210–220.

Piasere L. 2010, A scuola. Tra antropologia e educazione, Firenze: Seid Editori.

Reynolds J.F., Orellana Faulstich M. 2009, New immigrant youth interpreting in white public space, «American Anthropologist», vol.111, n.2: 211-223.

Resta P., (a cura di) 2008, Il vantaggio dell’immigrazione. Un progetto per una cultura condivisa, Roma: Armando Editore.

Riccio B. 2014, Antropologia e migrazioni, Roma: CISU.

--- 2019, Mobilità. Incursioni etnografiche, Milano: Mondadori.

Romito M., Antonelli F. (a cura di) 2018, Etnografie critiche dei mondi scolastici, numero monografico di «Etnografia e ricerca qualitativa», n.2.

--- 2018, Per un’etnografia dei processi di Istruzione, «Etnografia e ricerca qualitativa», n.2: 205 – 224.

Setti F. 2014, Imparare attraverso la relazione e apprendere per “gaffe”. Riflessioni sull’etnografia a partire da una ricerca sul campo tra sinti e non sinti a Trento, in Gobbo F., Simonicca A. 2014 (a cura di), Etnografia e intercultura, Roma: CISU, 37-63.

Simonicca A. 2007, Problemi sull’uso pubblico dell’antropologia in setting scolastici, in Gobbo F. 2007 (a cura di), Processi educativi nelle società multiculturali, Roma: CISU, 225-268.

--- 2011, Antropologia dei mondi della scuola, Roma: CISU.

--- 2011, Paradigmi per una formazione bambina, in Simonicca A. 2014 (a cura di), Antropologia dei mondi della scuola, Roma: CISU, 15- 164.

--- 2014, Conclusioni, in Gobbo F., Simonicca A. 2014 (a cura di) Etnografia e intercultura, Roma: CISU, 213-230.

Sospiro G. (a cura di) 2010, Tracce di G2. Le seconde generazioni negli Stati Uniti, in Europa e in Italia, Milano: Franco Angeli.

Spivak G. C. 1988, Can the Subaltern Speak?, in C. Nelson & L. Grossberg (Eds.), Marxism and the Interpretation of Culture, University of Illinois Press 1988, 271–313.

--- 2016, Critica della ragione post coloniale, Roma: Meltemi.

Tarabusi F. 2010, Dentro le politiche. Servizi, progetti, operatori, Rimini: Guaraldi.

Todorov T. 1993, On Human Diversity: Nationalism, Racism and Exoticism in French Thought, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Verenne H., MacDermott R. (eds) 1999, Successful failure. The school America builds, Boulder (Colorado): Westview Press.

Wikan U. 1999, Culture: A New Concept of Race, in «Social Anthropology», n.7(1): 57–64.

Willis P. 2012 [1977], Scegliere la fabbrica. Scuole, resistenza e riproduzione sociale, Roma: CISU.

[1] Come speriamo potrà risultare più chiaro nel testo, la propensione a guardare al più ampio mondo della formazione nell’ottica dell’etnografia delle transizioni educative risponde all’esigenza di sottolineare come nella contemporaneità si stiano reiterando i processi di produzione e riproduzione delle diseguaglianze mascherati nelle pieghe degli articolati meccanismi di controllo della qualità dei processi formativi e dei bilanci delle competenze introdotti negli ultimi decenni, che rivelano il carattere politicamente costruito delle decisioni educative.

[2] Decisione n. 1983/2006/EC del Parlamento europeo del Consiglio d’Europa, 18 dicembre 2006.

[3] Come è noto, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca con il decreto n. 616 del 10 agosto 2017 ha provveduto a individuare i settori disciplinari all’interno dei quali acquisire i 24 crediti che costituiscono requisito di accesso ai concorsi per l’insegnamento. In particolare l’art.3 del predetto decreto menziona l’antropologia, individuata attraverso il settore M-DEA/01 ma anche attraverso settori diversi come M-Fil 03 e ABST/55. L’inadeguatezza di tale apertura si rileva in particolare nel fatto che l’articolo in questione prosegue includendo una serie di altri settori scientifico disciplinari le cui attività didattiche possono essere considerate alternative rispetto a quelle più specificamente antropologiche, purché «sia certificata la loro declinazione nei termini dell’antropologia».

[4] Mi pare utile fermarmi alle considerazioni che nascono dalla situazione attuale, tuttavia il discorso andrebbe esteso alla formazione degli insegnanti della scuola primaria e, in virtù delle più recenti disposizioni normative, anche alla scuola dell’infanzia e ai servizi alla prima infanzia