Indice

- Alterità soccombenti, graffite e scolpite, fin dalla preistoria

- I mostri nei recinti dei bestiari, arengo contenitiva di una diversità incognita e inquietante

- L’erudita raffigurazione della diversità antropologicamente stigmatizzata come variamente inferiore

- Reinvenzioni del manufatto etnico e dello stereotipo estetizzante che l’accompagna

- L’etnico seriale di sola invenzione occidentale

- Bibliografia

- Stereotipi da vedere: le immagini

Abstract. In this essay we analyze that stigmatization of the other, of the different that is realized through the production of visual and showy stereotypes and that therefore is articulated in the graphic, pictorial and sculptural sign. We are faced with a representation fed by a strategy of containment which, while visually materializing diversity at the same time despises and demonises it, fixes it, circumscribes it in graffiti, wall painting, statuary, fetish, puppet, toy and doll, and therefore in clay, stone, wood, iron, ivory, marble, even plastic, yesterday as today.

Keywords: Fabbricazione di un’idea, artificio, bestiario, fotografia antropometrica, arte etnica, bambola etnica, Barbie.

Ogni rappresentazione è emanazione di un artificio da intendersi come ricordano Esposito e Remotti quale «fabbricazione di un oggetto» alle cui spalle è parimenti presente la «fabbricazione di un’idea». Le rappresentazioni implicano che la conoscenza sia finzione per altro nel rispetto dell’etimologia latina del termine finzione ove fingo significa foggio, modello, costruisco [Esposito 1999, 37; Remotti 1993, 111]. Siamo al cospetto di una procedura che dietro ogni espressione culturalmente connotata, materiale od orale che sia, vede la presenza e l’agire di un concetto che è pure preconcetto, fabbricazione di un modello che è al tempo medesimo artificio.

In questa ottica anche la stigmatizzazione dell’alterità si traduce sovente in un atto, in un gesto, in procedimenti di definizione spesso stereotipati e conseguentemente frutto di una modellizzazione superficiale, potenzialmente aggressivi e discriminanti già insiti, ad esempio, nelle procedure di definizione dei luoghi, degli spazi in cui ogni popolo decide di insediarsi facendoli e dichiarandoli propri in base a presupposti artificiosi.

Non è […] assurdo sostenere che diverse distinzioni, e gli oggetti costruiti in base a esse, nonostante la loro apparente obiettività, esistano in effetti solo finché sono pensate e siano quindi, a rigor di termini, finzioni. Un gruppo di persone insediatesi su alcuni acri di terra stabilisce confini tra quella terra e i territori circostanti […]. In altre parole, la pratica universale di designare nella nostra mente uno spazio familiare “nostro” in contrapposizione a uno spazio esterno “loro” è un modo di operare distinzioni geografiche che può essere del tutto arbitrario […]. È sufficiente che “noi” costruiamo questa frontiera nelle nostre menti; “loro” diventano “loro” di conseguenza, la loro terra e la loro mentalità vengono considerate diverse dalle “nostre”. Così, in una certa misura, le società moderne e quelle primitive sembrano costruire il loro senso di identità, per così dire, in forma negativa [Said 2019, 60].

Proviamo qui a occuparci, più nel dettaglio, di quella stigmatizzazione dell’altro che si articola nel segno grafico e plastico e che si traduce in una rappresentazione alimentata da una strategia di contenimento la quale, mentre materializza visivamente la diversità, rendendola evidente e vistosa, al contempo la disprezza e la demonizza, la fissa, la circoscrive nel graffito, nella pittura parietale, nella statuaria, nel feticcio, nel fantoccio teatrale, nel giocattolo e nella bambola, e dunque nella creta, nella pietra, nel legno, nel ferro, nell’avorio, nel marmo, finanche nella plastica, ieri come oggi.

In un’alterità da “vedere” in cui si debba cogliere lo stigma di una diversità semplicemente “inferiore” ma pure detestabile e deprecabile, ritenuta pericolosa e dannosa, prende corpo una procedura definitoria che gioca le sue carte nella selezione e nella immediatamente successiva deformazione di un tratto arbitrariamente attribuito al diverso in grado di sintetizzarne patentemente la subalternità, la debolezza, la natura soccombente.

La rappresentazione di un’alterità nel peggiore dei casi perente, nei migliori derisa e deplorata, ha inoltre una funzione di costante rimemorazione e di esorcizzazione: in essa chi in tal guisa l’ha “imprigionata” con la sua amigdala, il suo pennino, il suo pennello, il suo scalpello, le sue medesime mani che ne impastano o sbozzano la ricercata, corrotta, deleteria effige, ne reiterano le vilipese sembianze nel calco e nello stampo, si specchia misurandovi la sua acquisita e autoproclamata supremazia.

Se ci soffermiamo a considerare, ad esempio, gli odierni movimenti xenofobi e populisti che largo uso fanno dell’icona in senso lato intesa, del logo, del segno grafico, di simbologie vistose e inequivocabili, dobbiamo riconoscere che purtroppo hanno essi alle loro spalle innumerevoli secoli in cui i casi di artata e deliberata demonizzazione dell’altro si sono susseguiti senza soste in molteplici diverse, vistose, insidiose forme.

Forme ove ciò che è solo fisiologicamente corporeo diviene patologicamente deprecabile, ma anche e ancor di più forme disumanizzate o ambiguamente e parzialmente umane, incompiute, mostruose, sinistramente transeunti ed equivoche che dal loro statuto incerto derivano invece certezze definitorie intolleranti, segregazioniste, razziste.

L’orientamento teriomorfo dell’immaginazione forma uno strato profondo che l’esperienza non potrà mai contraddire, tanto l’immaginario è refrattario alla smentita sperimentale. Si potrebbe anche pensare che l’immaginazione mascheri tutto ciò che non le serve. […] L’animale si presenta dunque […] come un astratto spontaneo, l’oggetto di un’assimilazione simbolica, così come testimoniano l’universalità e la pluralità della sua presenza tanto in una coscienza incivilita quanto nella mentalità primitiva. L’etnologia ha correttamente evidenziato l’arcaismo e l’universalità dei simboli teriomorfi. […] Al di là del suo significato archetipico e generale, l’animale è suscettibile di essere sovradeterminato da caratteri particolari che non si riferiscono direttamente all’animalità [Durand 2013, 74-75].

Tali caratteri molto frequentemente virano al negativo. Se ancora con Durand si può ipotizzare che a monte del mare magnum dei simboli agisca un sistema di archetipi e schemi che coagulano certune significazioni primigenie di cui i simboli sono quindi le proiezioni, nel caso del teriomorfismo siamo al cospetto sia di animali che di creature ibride dalla natura demonologica, cinerina, sulfurea, ctonia, violenta e mortifera che a sua volta promana da una condizione di oscurità, che ha il suo terreno di coltura in inquietanti, impenetrabili, incognite tenebre. Dal teriomorfismo a un isomorfismo deleterio il passo è breve, Da una “valutazione costantemente negativa attribuita all’oscurità” promanano e si determinano legami isomorfici con il diavolo, ma pure, tanto per fare alcuni tristi esempi di ben più terrena ed etnocentrica ricaduta, con l’antisemitismo che affonda “le sue radici nell’ostilità naturale per i tipi etnici scuri”, per zingari e gitani, per il “moro” e per il “saraceno” [Durand 2013, 104-105].

Da presupposti come quelli appena citati si articola un reiterato, artato intento denigratorio e oltraggioso che distorce e conduce la relazione interculturale su un piano dicotomico e drammatico di antichissime origini.

Nel triangolo compreso tra Barcellona a settentrione, Valencia più a sud e Madrid ad ovest si concentra un notevole numero di siti di arte rupestre così detti del “Levante spagnolo” di epoca paleolitica, probabilmente di poco successivo all’età glaciale. Frequente è la tecnica narrativa del “racconto dipinto” in cui sono presenti più situazioni tra loro concatenate, spesso fasi di cacce. Tra queste emerge però inequivocabile lo scontro tra gruppi rivali, combattimenti, suppone Hans-Georg Bandi, di tale entità da essere solennemente immortalati sulle pareti delle caverne a imperituro ricordo.

Immagini come quelle di Morella la Vella e quelle dell’Abri Les Dogues presso Ares del Maestre riproducono scene movimentate di uomini che duramente combattono, in parte feriti. Nella Cueva Saltadora […] si trova l’immagine di un guerriero in fuga di colore rosso chiaro, che colpito da più frecce, cade e perde l’ornamento del suo capo.

Nella Cueva Remigia

ripetuto più volte si trova ivi un motivo che mostra un gruppo di uomini disegnati in modo alquanto schematico che levano in alto i loro archi come in segno di entusiasmo. Davanti, per terra, giace un individuo il quale viene colpito da varie frecce. Sembra trattarsi di una regolare esecuzione [Bandi 1960, 82-83].

Il corpo trafitto, ridotto allo status di inerte cadavere nega ogni possibilità di esistenza all’avversario, suggella lo scontro e non l’incontro: homo homini lupus. La diversità è negata ed espunta e la raffigurazione dell’altro attribuisce coerentemente al perdente posture non usuali, innaturali. Colpito, ferito, morente il corpo del vinto si piega su se stesso, inciampa, cade, perdendo il cipiglio guerriero del vincente che ben in piedi corre, brandisce l’arco, insegue il nemico.

Centrale è quindi la raffigurazione dell’altro mediante corpi a cui è negata la stazione “fisiologica” ed eretta del vivente. Non sempre, però, tale raffigurazione si accanisce solo sul morituro limitandosi, se così si può dire, a cogliere e riproporre aspetti morfologici dell’altro enfatizzati in chiave denigratoria. Evochiamo in tal senso il mondo degli operosi Etruschi dediti ai commerci e alle libagioni ma disprezzati dai Romani che non ne sopportavano le agiatezze ostentate ed elevate a status symbol, finanche l’esibita rasserenante adiposità che ai loro occhi diveniva segno inequivocabile di mollezza, della mancanza di un piglio fieramente bellicoso e guerriero. Adiposità quale tratto distintivo e connesso a un valore talmente radicato e condiviso tra gli etruschi da farne elemento non infrequente nella kline funeraria su cui compariva la figura del defunto, disteso su un fianco, con un addome preminente. Codesta ostentazione di panciuti stomaci diviene epiteto dispregiativo con cui i romani stigmatizzano quello che ai loro occhi appare come l’obesus etruscus o il pinguis tirrhenus, secondo le note definizioni di Catullo e Virgilio.

A siffatte stereotipizzazioni di uno stigma fisico e terreno[1] seguono, per così dire, ulteriori stravolgimenti e annichilimenti semantici finanche del pantheon delle divinità etrusche. La creazione di un pantheon di riferimento è in qualche modo la quintessenza di un processo di rappresentazione impegnato a dare un volto e una riconoscibilità a un’alterità soltanto ipotizzabile a cui, nel dettaglio, gli etruschi avevano attribuito timbriche liete. Il contatto con la romanità, la disgregazione di alleanze storiche tra le grandi città etrusche e dunque l’innescarsi di un declino politico, sociale e culturale transita e si palesa vistosamente anche in una visione dell’oltremondano che diviene cupa. Gli affreschi tombali, un tempo celebrazione di giocondi momenti di caccia, di pesca, di banchetti e danze assumono una «piega pessimistica sensibilizzata dai demoni e dalla materiale presenza delle ineluttabili divinità dell’oltretomba, dall’apparire delle pene dei dannati accanto alla felicità non più così gioiosa e totale come nell’arcaismo». Si moltiplicano gli «episodi di punizione ultraterrena o almeno di contatto delle anime con demoni spaventevoli» come Tuchulca «demone tormentatore di aspetto mostruoso in rappresentazioni funerarie etrusche tarde» [Mansuelli 1963, 214, 216, 280]. Le cosmogonie, intese come piano metastorico vocato a ricomporre e risolvere le angosce del mondo terreno articolano un universo in cui la divinità, quintessenza di un’alterità soltanto immaginabile e immaginifica ma tutelare, vira al demone, facendosi persecutoria. Benché con fini contenitivi e ai fini di un controllo sociale deputato ad esseri superiori, tali esseri, e certamente non solo nell’Etruria, debbono scindersi in virtù di una dualistica natura, protettiva e salvifica, orrida e punitiva. Si tratta a questo punto di un processo tutto interno a una medesima comunità che impone a sé stessa e proietta nella sua visione dell’oltremondano una diversità demoniaca, un’alterità mostruosa e persecutoria[2].

L’annientamento dell’altro investe dunque indistintamente la sua natura terrena ed ultraterrena.

Spostiamoci ora in Africa dove il feticcio, nella rappresentazione di un’alterità minacciosa e potenzialmente mortifera, appunto terrena e ultraterrena, è frutto dell’attenzione ispirata, invasata dell’artigiano[3]. Repulsività, “bruttezza”, disarmonia, espressione grottesca, digrignante, aggressiva sovente contraddistinguono il feticcio non come esito di superficialità e “disattenzione” creativa del suo ideatore. Al contrario tali suoi tratti repellenti, feroci e terrificanti segnalano il calcolato intento di espellere e inchiodare a una condizione peritura chi, alieno alla vita del villaggio, minacci e mini dall’esterno l’esistenza dei singoli o della comunità.

Gesti drammatici, movimento vivace e accessori di varie specie sono le caratteristiche dei feticci […]. In senso estetico essi sono raramente belli […]. I feticci chiodati o del giudizio devono avere un aspetto minaccioso ed aggressivo […]. Ogni chiodo spinge lo spirito ad una determinata azione magica, ogni chiodo significa un omicidio rituale e nella cerimonia diretta dal sacerdote si rivolge contro i criminali e contro i nemici [Leuzinger 1960, 170].

Il nemico è ancor più tale se non genericamente diverso, ma esplicitamente repellente, ferino, mostruoso.

In questa antica e continua demonizzazione dell’alterità ci pare utile fare una breve incursione nello sconfinato e variegato mondo dei mostri di cui ogni cultura, a ogni latitudine, si è nello scorrere dei tempi più o meno ampiamente “dotata”, soprattutto dal momento in cui si è iniziato a formalizzarne l’esistenza. Mostruosità, in prima battuta, quale alter ego di una «normalità» che ci rifonda e ci riconferma in un conchiuso e ordinato mondo da cui gettare uno sguardo sull’incognito senza farsene contagiare ma, anzi, tentando di imporvi una sistemazione definitoria e classificatoria, un controllo prudente e salvifico. Mostro quale sinonimo di territori inesplorati o inesplorabili che ignoriamo e che perciò autorizzano una libertà immaginativa e descrittiva variamente fantastica e fantasiosa, stupefacente e orripilante delle possibili creature che li abiterebbero.

I medievali bestiari illustrati sono in tal senso una delle “vetrine” più significative e spettacolari per la quantità di rutilanti e fantastici esseri che affollano le loro pagine. Tali opere si configurano quali generose epitomi di quanto su ipotetiche creature era stato supposto, scritto, detto, abbozzato, schizzato.

Bestiari in veste di compendi di ciò che permane avvolto nell’incertezza ma parimenti di ciò che resta possibile, plausibile, sorta di banca dati da incrementare e infittire negli anni per conferire maggiore definizione e meglio digrossare una ancora fluttuante alterità animalesca e umana, al tempo medesimo divina e terrestre, dallo status provvisorio, continuamente ricombinato, certamente inteso e propinato come inferiore.

Il bestiario, nei secoli, risponderà sempre più a esigenze di natura tassonomica apparentandosi all’enciclopedismo e ricercando un crescente rigore scientifico, frutto di una progressiva moltiplicazione delle fonti su cui contare, esito di relazioni di viaggio, di esplorazioni, di navigazioni in terre lontane. Questo non impedirà il perdurare di raffigurazioni di creature fantastiche, di ibridi complessi e inusitati dovute a un approccio che è la risultante dell’osservazione ma pure di un confronto con fonti storiche e mitologiche anch’esse sovente lacunose, incerte e contradditorie. Sono esito di codesta impostazione le opere di studiosi cinquecenteschi come lo svizzero Conrad Gessner, il francese Guillaume Rondelet, naturalista e zoologo, il cartografo tedesco Sebastian Münster e Ulisse Aldrovandi, naturalista e botanico italiano nonché autore di Serpentum, et draconū historiæ - libri duo del 1640, Monstrorum historia cum Paralipomenis historiæ omnium animalium del 1642, opere pubblicate postume. Siamo al cospetto di lavoro ponderosi arricchiti da un considerevole numero di stampe ove la finezza dell’incisione rende possibile, plausibile il mostro raffigurato quantunque ancora e soltanto supposto e verosimile.

La latenza definitoria di questa o quella creatura mostruosa, anziché tallone d’Achille dei bestiari e della loro inaffidabilità scientifica, diviene invece una loro costante imprescindibile, facendosi porta aperta per accogliere nel tempo ulteriori indizi che meglio definiscano questa o quella creatura mitica, ora maggiormente accreditandola, ora “smontandola” e riconfigurandola mediante nuovi apparentamenti con ulteriori creature. Se nei bestiari ampio e preminente spazio è riservato alla zoologia o, se si vuole, alla criptozoologia, esiste parimenti un’attenzione verso forme viventi che sono la fusione di tratti animaleschi e umani, dove natura e cultura vanno a braccetto, dove l’elemento umano è inestricabilmente legato a quello naturale. Non è ancora dato sapere quale tra i due domini prevarrà nel dare forma compiuta alla creatura, per così dire, ancora in itinere.

Quel che va notato è che l’umana e al contempo disumana creatura della cui esistenza e della cui morfologia si discetta non appartiene a consessi conosciuti e civili, ma alligna prevalentemente se non esclusivamente in foreste impenetrabili, nelle lande selvatiche e selvagge di aree geografiche ancora poco conosciute. È nelle zone boschive e spopolate dell’Europa ma soprattutto in Africa e in Oriente che si proiettano e si collocano preferibilmente esseri che paiono ancora ostaggio della natura che li ha generati e dunque animalescamente, mostruosamente connotati.

L’immagine del popolo selvaggio, che anima la natura e soprattutto il folto della foresta, è certamente da far risalire all’atteggiamento dell’uomo medievale verso il bosco. Questo era visto come luogo inabitabile e quindi inquietante e pieno di oscuri misteri dal quale, se possibile, ci si teneva lontani [Petzoldt 1995, 169-170].

Ecco, la lontananza, ovvero la condizione di distacco da cui l’erudito occidentale muove nella figurazione di un’alterità umanamente incerta e silvana che in nessun modo appartiene al mondo civile. Distanza prudenziale e non infrequentemente supponente alimentata da un perdurante timor panicus con cui anche l’uomo di scienza si accosta a un diverso in una prospettiva inesorabilmente etnocentrica.

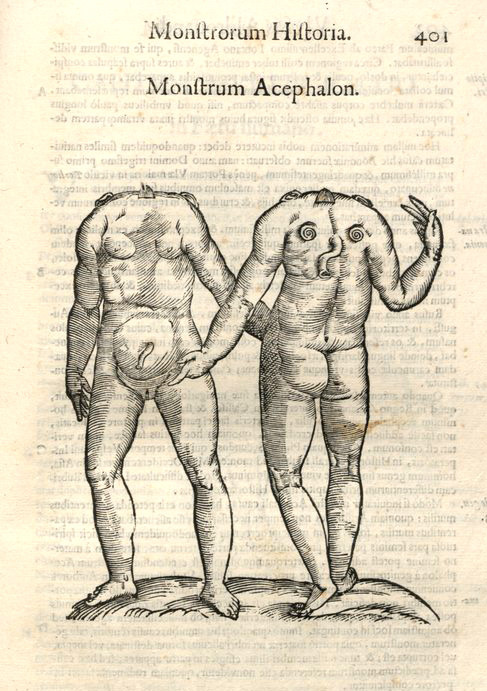

Nei bestiari di Aldrovandi, in un amplissimo florilegio di creature mostruose, spesso fusione di corpi differenti, anche l’ambientazione è spesso e volentieri boschiva o rupestre, come nel caso del Foetus femihominis, & femicanis effigies [Aldrovandi 1642, 65], sorta di satiro con zampe ungulate e coda. Il discrimine tra natura e cultura si gioca diverse altre volte in rapporto alla testa, alla sua collocazione e alla sua natura, umana o animale. Aldovrandi non rinuncia così a evocare, disegnare e descrivere un mostro di antica provenienza mitologica la cui esistenza è rievocata nelle credenze di molti popoli di aree ed epoche differenti, il Monftrum Acephalon [Aldrovandi 1642, 104]. Si tratta di una creatura antropomorfa il cui aspetto e la cui stazione eretta apparenterebbero a un uomo, salvo che per la testa, assente, i cui organi di senso, occhi, orecchie, naso sono variamente ricollocati sulle spalle, sul petto e sulla schiena, unitamente agli organi sessuali, nello specifico un pene, che fuoriesce dall’ombelico [Eco 2007, 120-121]. La testa “ricollocata” sul busto impedisce di attribuire a questa creatura una natura specificamente umana che appunto nella testa e nella teca cranica ha la sua parte nobile, il cervello e l’intelletto. Al contempo l’ermafroditismo rende “incollocabile” il mostro nel consesso umano. Puer capite elephantino, Leo humano capite, Puer cornutus 458 [Aldrovandi 1642, 431, 442, 458] sono altrettanti mostri il cui corpo umano è nuovamente “degradato” da una testa disumana e in questi casi specificamente desunta da ben conosciuti e assodati rappresentanti del mondo animale, elefanti, leoni, capre.

Dai monaci francescani e domenicani in veste di missionari, a viaggiatori ed esploratori colti e facoltosi alla ricerca dell’impresa epica, a militari e mercanti anch’essi dotati delle padronanze indispensabili a muoversi in territori inesplorati, tutti partono sulla scorta di conoscenze acquisite attraverso la lettura dei testi classici di Ctesia di Cnido, Megastene, Strabone, Aristotele, Plinio il Vecchio, Oppiano, Eliano, Solino [Clébert 1990, 9] come pure di compendi naturalistici e zoologici e di bestiari, ma anche di diari di viaggio che vagheggiano di creature strane. L’idea e anche l’immagine delle razze fantastiche e dei mostri la portano quindi già con sé: è scaturigine dei testi sui quali si sono formati. Spetta loro solo il compito di proseguire nel solco di tali assodate credenze, rinverdendole e alimentandole ulteriormente [Wittkover 1986, 17, 22].

L’uomo estroflette e incanala nella raffigurazione di un sé ctonio e mostruoso un rapporto irrisolto con il mondo animale, una dualità ma pure una doppiezza ambigua e irrisolvibile. L’uomo nella realizzazione di serragli e bestiari immaginari e realistici estrae e subito allontana l’animale che sonnecchia in lui, che lo aggredisce nella dimensione onirica e psichica.

L’animale (animus, anima) è dotato di vita, d’istinto e di ragione. È latore di verità nascoste. È il veicolo tra i tre grandi regni che suddividono la nostra concezione del mondo: l’infernale, l’umano e il divino. Esso rappresenta, a diversi livelli, la nostra sorte di deus-satanos [Clébert 1990, 8].

L’uomo attraverso un’amplissima congerie di procedure figurative tenta di scindere la sua natura benevola da quella altrettanto malevola attribuendo alla prima fattezze umane e alla seconda mostruose. In questa prospettiva mentre i citati bestiari oggettivano “scientificamente” codesta già richiamata dualità, a livello popolare sono sovente le feste religiose a riproporre siffatto dissidio. Attraverso i potenti meccanismi della spettacolarizzazione, della teatralizzazione e infine della salvifica catarsi draghi, creature serpentiformi, assimilabili a pipistrelli e corvi, giganti, condotti in processione subiscono la sconfitta dei santi e dei loro fedeli [Vovelle 1989, 89-104].

L’erudizione diviene perciò paradossale, inevitabile scaturigine del mostruoso e garanzia del suo perpetuarsi nel tempo consentendo di proiettare su un’alterità umana preconcettualmente immaginata una difformità che fa rima con inferiorità.

Le cose non cambieranno con l’avvento, a partire dalla seconda metà del Settecento, di una proto-etnografia, da intendersi qui come attitudine a una descrizione progressivamente scevra dalle fumosità del diario di viaggio del mercante o del missionario, etnografia intenzionata a definire le popolazioni del globo terracqueo secondo parametri maggiormente scientifici, in realtà altrettanto laschi e vari, sempre fortemente ideologici e viziati da intenti coloniali. Si adotteranno criteri raffigurativi assai ambigui perché per un verso la descrizione dell’altro si farà talora dettagliata e apparentemente rispettosa dell’aspetto esteriore dei soggetti raffigurati che però saranno atteggiati secondo posture occidentali e aggarbati tramite messe in posa pittoresche. Non è infrequente imbattersi, ad esempio nella collezione fotografica messa insieme da Enrico Hillyer Giglioli a seguito della sua circonvoluzione del globo a bordo della pirocorvetta Magenta e in virtù dei molti contatti internazionali di questo studioso, in ritratti probabilmente realizzati da fotografi in giro per il mondo a caccia di immagini esotiche. L’esotismo si esprime attraverso costumi, copricapi, utensili propri del soggetto mentre la posa mette in evidenza come ancora una volta quelle foto siano costruzioni di un’idea dell’alterità che deve piacere sempre e soltanto all’occidentale rispondendo ai suoi canoni estetici e figurativi. Abbiamo così donne ritratte in pose che riecheggiano esplicitamente la statuaria, la danza, la pittura occidentale, unitamente ai coevi riverberi ora neoclassici, ora romantici, ora veristi [Baldi 2016 a][4].

Altre volte, sempre utilizzando disegni dal tratto netto e realistico, si suffragheranno invece presunte consuetudini crudeli e orripilanti, in primis l’antropofagia, “inverate” appunto da tale persuasiva “oggettività” figurativa.

Le esplorazioni per impinguare aristocratiche wunderkammer, gabinetti universitari e musei dell’uomo di immagini e reperti provenienti dai più disparati luoghi si arresteranno sovente sulla soglia di una esteriorità predominante e prevalente da cui intuire e sussumere in seconda battuta tratti culturali e “indole”, come spesso si diceva nell’Ottocento e ancora nella prima metà del Novecento, dei gruppi umani non tanto “studiati” quanto spesso solo visitati nell’ambito di spedizioni a volo d’uccello che obbligavano a frequenti spostamenti.

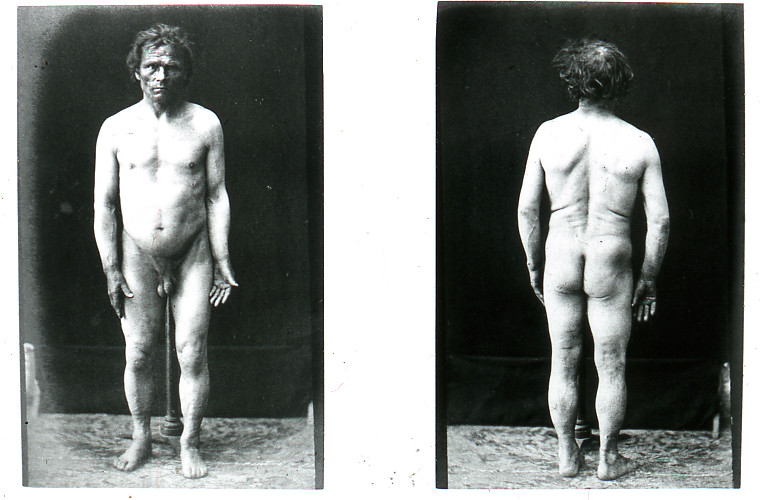

L’onda lunga dell’evoluzionismo prestato all’antropologia fisica, sposato sul piano delle tecniche di rilevazione all’antropometria e alla foto segnaletica che dagli anni Sessanta del 1800 continuerà ad avanzare in pieno Ventesimo secolo, fu comodo supporto alle tesi razziali soprattutto dei paesi con le “terre al sole”, che nei territori coloniali chiedevano alle discipline antropologiche un avallo scientifico ai loro interventi di “civilizzazione” coatta e violenta. La rappresentazione di una inferiorità innanzitutto somatica verrà sostenuta in toto, sul piano rappresentativo, dalla fotografia e dalla sua presunta e incontestabile obiettività. A un inarrestabile profluvio di scatti si deputerà il compito di fissare una volta e per sempre lo stigma di una inferiorità razziale da schedare e governare con la carota e il bastone. Foto di fronte e di profilo verranno associate a schede antropometriche in cui si riporteranno le misurazioni effettuate a testa, volto e corpo dei soggetti ritratti, foto dure, foto fredde, sovente realizzate su un algido telo monocromo, chiaro o scuro, per consentire di meglio apprezzare la “fisionomia” dell’uomo o della donna fotografati, ma pure di bambini e anziani.

Ricordiamo qui brevemente le strette parentele tra foto antropometrica e segnaletica, i prestiti di tecniche e metodiche tra antropologia fisica e sistemi di polizia impegnati in una schedatura di un’altra alterità, quella del deviante.

Anche le popolazioni tradizionali di casa nostra, anche contadini, montanari, marinai, pescatori con le espressioni della loro cultura materiale, utensili da lavoro, abitazioni, villaggi, feste popolari, usi matrimoniali sono indagati, di essi parimenti producendo una descrizione altrettanto didascalica, attenta al dettaglio.

Nei loro confronti si ha però, sul piano figurale un occhio di riguardo, attribuendo a disegni, acquarelli e incisioni il sapore di un manierato bozzetto, di un quadretto ove anche la cornice è chiamata a impreziosire il tutto. Capita che con queste immagini si realizzino degli album, come ad esempio con i germanici Volkstraten, apparentabili però più a una galleria di ritratti di evidente gusto pittorico che a una scheda di sapore “segnaletico” a cui era invece incline l’antropologo quando si trattava di “negri” e di altre genti primitive. A tutti gli effetti si concede un posto di favore a coloro ai quali, pur nei “limiti” della loro origine popolare e contadina, si riconosce una “discendenza” occidentale.

Che sulla scia del colonialismo, nell’ambito dello sfruttamento delle risorse dei paesi e delle popolazioni poste sotto il controllo delle potenze industriali occidentali si articolarono pure attività scientifiche e mercantili più specifiche è cosa nota. Archeologia ed etnografia contribuirono a partire dalla prima metà dell’Ottocento alla valorizzazione di reperti e manufatti apprezzati per la qualità esecutiva, per le significazioni simboliche al contempo sinteticamente ed eloquentemente espresse dall’arte primitiva scevra dai cascami e dagli orpelli filologici di molta ritrattistica pittorica e fotografica del diciannovesimo secolo.

In questo senso comincia a essere riletto da storici e antropologi il commercio esotico che conseguì al balzo colonialista […] e il ruolo delle grandi esposizioni universali (di Parigi, Philadelphia, Torino…) che concretamente nei grandi “padiglioni nazionali” costruirono l’esotico per suggerirlo anche come pratica di consumo domestico. Nordafrica, Vicino ed Estremo Oriente si riveleranno d’ora in poi fonti inesauribili da cui attingere, riorientando esse stesse la loro produzione artigianale, sino ad allora a carattere domestico, verso nuove forme di divisione del lavoro e di sfruttamento della mano d’opera e verso inusitate maniere di rappresentare se stessi rispetto a noi. È dunque nella relazione che si producono trasformazioni significative, non solo sotto il profilo economico e sociale ma anche sotto quello simbolico. […] L’esotismo ingenera dunque lo stereotipo, e la produzione di massa lo riproduce nelle sue numerose varianti [Gallini 1996, 120-121, 123].

Siamo dunque all’interno di una più ampia cornice, quella dell’orientalismo che dietro un’attenzione per i paesi dell’est, per le loro espressioni culturali, linguistiche, letterarie, artistiche, svela i suoi insidiosi limiti,

quelli propri di ogni tentativo di essenzializzare, denudare e in fondo sminuire l’umanità di un’altra cultura, di un altro popolo, di altri modi di interagire con l’ambiente. Ma l’orientalismo è andato oltre, facendo di questa visione impoverita e poco obiettiva un dato eterno, fuori, per così dire, dallo spazio e dal tempo [Said 2019, 113].

In siffatta prospettiva capita che a mutare aspetto e senso a una produzione di manufatti espressi dal proprio contesto socio-culturale sia anche il nativo per fini essenzialmente commerciali a cui si piega.

Complesso è perciò il transito e il mutamento di status che gli oggetti tradizionali subiscono quando vengono sussunti in epoche, circuiti economici e culturali che ne reinterpretano caratteristiche morfologiche, significati simbolici, funzioni d’uso e valore economico: ne conseguono frequenti casi di «decommoditization of the object» ma pure di «potential intensification of decommoditization» massimamente riscontrabili nelle «aesthetics of the decontextualization» [Appadurai 1986, 28].

La mercificazione consumistica “fagocita” l’oggetto etnico esigendone la revisione di forme e significati, decontestualizzandolo ma subito dopo riplasmandolo in nuove mutevoli salse, spesso estetizzanti, lasciando sovente che tale compito sia svolto da chi primieramente tale oggetto aveva realizzato in seno al proprio contesto di origine e in rapporto alle esigenze funzionali dettate dagli ambiti domestici, lavorativi e rituali per cui era stato ab ovo concepito.

Se è probabilmente vero che dietro questa dinamica agisca un meccanismo “bidirezionale” ove «le persone danno forma agli oggetti, e questi, a loro volta danno forma alle persone» [Meloni 2013, 355; Miller 2008] tale duplicità relazionale è nel nostro caso sovente squilibrata. Alludiamo all’inveterato costume occidentale del furto ammesso e “legalizzato” a fini scientifici, museografici e conservativi di una vasta congerie di oggetti provenienti da contesti “esotici”. Alludiamo inoltre al mercato dell’arte e a quello specificamente dell’arte etnica che non si limitano al commercio di manufatti tradizionali “preesistenti” influenzando e richiedendo nuove e odierne produzioni su cui lucrare come nel caso dei tappeti. «Questo tipo di appropriazione culturale si rivela dunque come un atto di acquisto, se non di rapina, che marca la posizione dominante di uno solo dei due partner della transazione» [Gallini 1996, 121].

La stereotipia del prodotto etnico è dunque frutto di una sudditanza di chi lo realizza intenzionato com’è a intercettare e declinare le aspettative dell’acquirente occidentale dando forma a ciò che questi si attende dall’artigiano e dalla sua tradizione “manifatturiera” antica e soprattutto “tradizionale”, orientale. Scusandoci per l’apparente bisticcio di parole, dobbiamo qui sottolineare come si sia al cospetto di stereotipi di stereotipi etnici la cui dichiarata provenienza etnica ne certificherebbe il valore di manufatto “unico”, concepito per il gradimento e la richiesta dei mercati occidentali e di acquirenti che intendono tenersi alla larga dall’anonima serialità industriale.

Non sempre, come visto, si lascia all’autore originario il compito di riprodurre vasellame, maschere, coltelli, ornamenti, stole, tappeti soprattutto quando la loro replica assume, come detto più sopra, i caratteri veri e propri di una realizzazione seriale, su grande scala. È allora l’industria, per così dire, che prende in mano la situazione avocando a sé non tanto e non solo il processo produttivo dell’oggetto “etnico” ma parimenti intervenendo nella sua ideazione e, volontariamente o involontariamente, esplicitamente, surrettiziamente, inconsapevolmente, disvelando il sostrato non tanto etnico ma etnocentrico dell’operazione. L’oggetto etnico entra a far parte di una assai più vasta congerie di raffigurazioni dell’alterità a firma occidentale, tutte inserite a vario titolo in un flusso di beni di largo consumo.

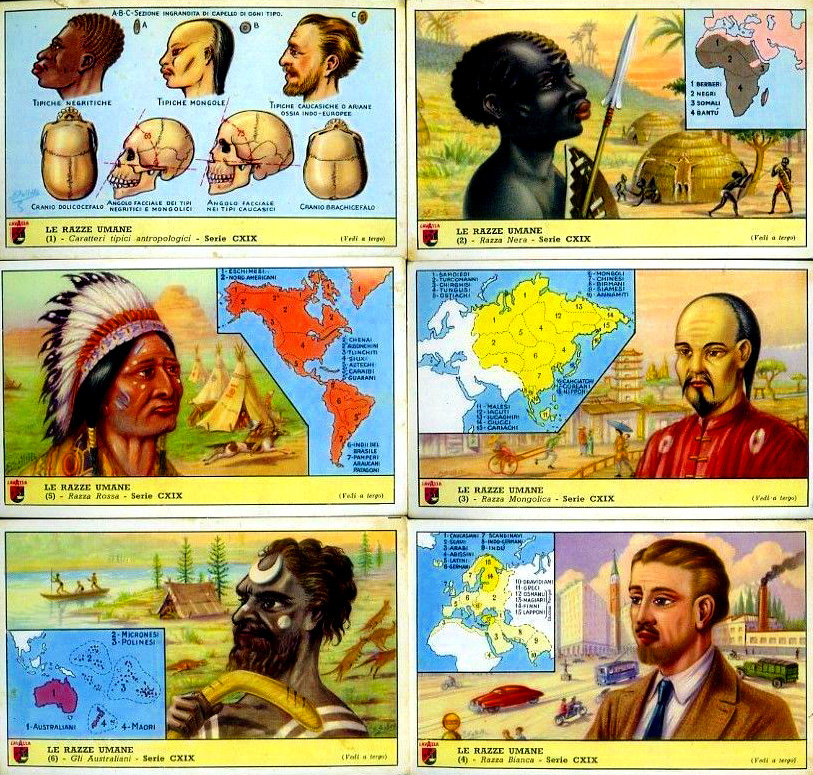

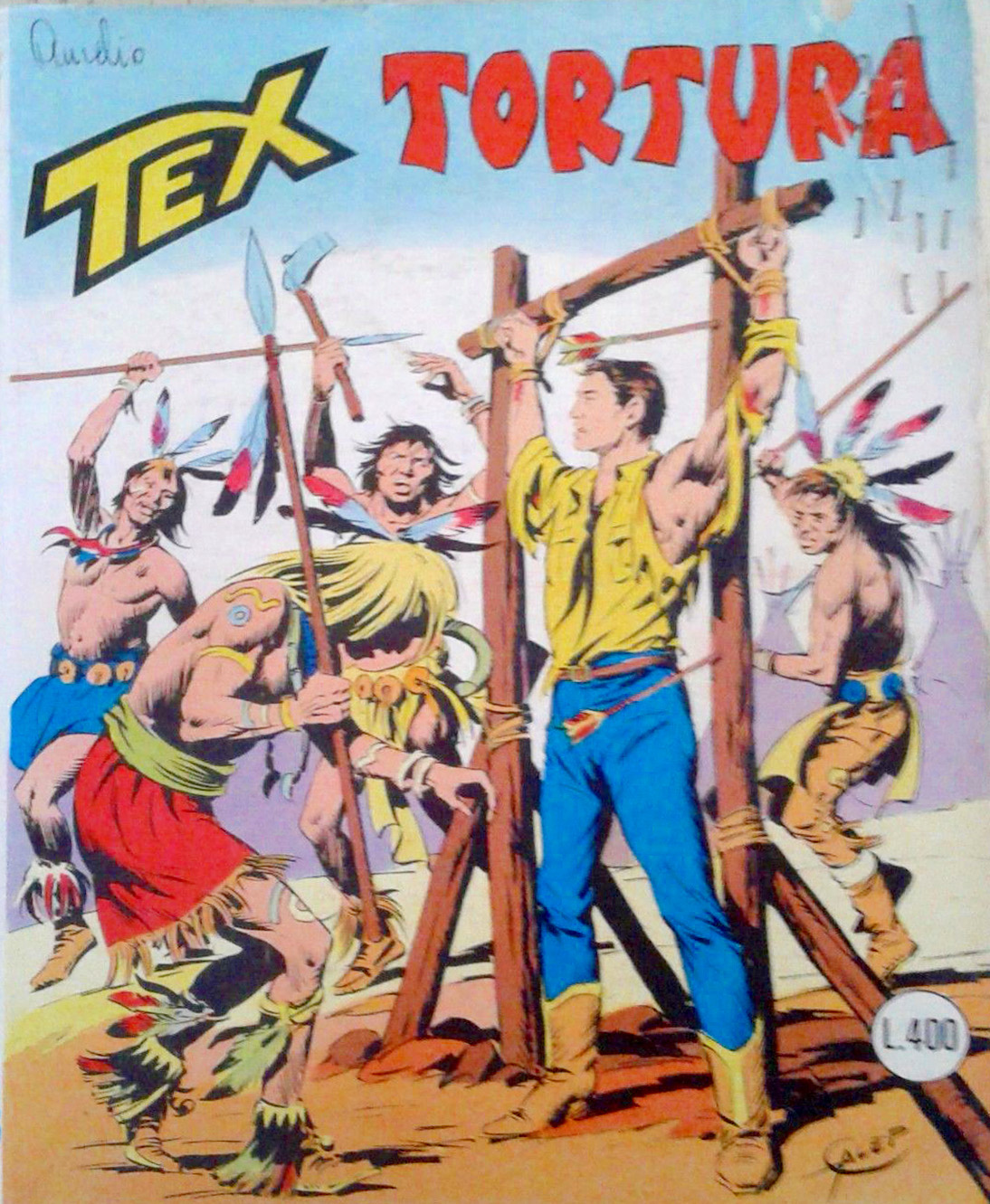

Se a partire soprattutto dal secondo dopoguerra il discorso sulle razze diviene insostenibile in ambito antropologico culturale, non per questo il tema si fa obsoleto. La rappresentazione assai “rimaneggiata”, ora velatamente, ora più esplicitamente ancora etnocentrica dei popoli continuerà a essere presente e a vivere in una vasta produzione di oggetti da intendersi nel loro senso più lato, ad esempio nelle enciclopedie per ragazzi, trasmigrando negli album di figurine, occhieggiando nei fumetti, concretizzandosi nei giocattoli ispirantisi al Far West, incarnandosi nell’universo ludico infantile e femminile, nelle bambole, nel roseo universo della Barbie su cui più avanti ci soffermeremo specificamente, dove astutamente verranno via via messe in commercio versioni “etniche” del biondissimo prototipo americano.

Siamo in una terra di mezzo, in un momento storico in cui si abbassano i toni ma ancora si parla e si scrive di razze inferiori come di un dato di fatto e apparentemente nemmeno tanto discriminatorio.

Di primo acchito parrebbe essere oramai lontanissimi dalle crude tipizzazioni del passato, ma il fatto che ancora circolino, come si anticipava, i ritrattini in figurina di boscimani, inuit, fuegini, aborigeni, cosacchi, filippini se, sul piano pedagogico e didattico segnala presenza e ubicazione di popoli diversi sulla superficie terrestre, tali popoli propone in guisa di razze, e razze ovviamente inferiori. Le modalità figurative sono sostanzialmente uniformi per tutte le genti rappresentate, proiettate però in un descrittivismo apparentemente distaccato ma in realtà manierato e a suo modo affettato, talvolta quasi favolistico, certamente irreale e debitamente rassicurante. Le figurine, nello specifico, dal loro diffondersi nella seconda metà dell’Ottocento a tutto il Novecento e oltre debbono rispondere a un «presupposto imprescindibile quello di essere – di dover essere – “popolari” ossia accessibili, comprensibili alla globalità del pubblico» [Dorfles 1989, 9]. Per quanto attiene alle tematiche più “appetibili” e gradite

basterebbe citare alcuni di questi soggetti per rendere l’idea di quale fosse il metodo usato per attirare l’attenzione del pubblico. Ecco, ad es., la serie dei “mestieri”, delle “razze”, delle “fogge”, delle “mode” […] e via dicendo. Come è facile rendersi conto, tutte categorie che presentano un facile accesso alla mentalità giovanile, e costituiscono oltretutto argomento di notevole interesse – anche didattico – permettendo esemplificazioni sempre nuove e variate ma anche sempre replicabili. Basta considerare l’acuto interesse dei fanciulli – soprattutto in epoca pretelevisiva – per le misteriose terre tropicali, per le razze africane, […] per i costumi e le mode dell’estremo oriente [Dorfles 1989, 13].

Catalizzatrice di tali curiosità, di un esotico misterioso, favolistico e suadente è frequentemente la bambola. Ci pare qui illuminante il caso specifico della bambola etnica, “folk”, “tradizionale”, che ha oramai alle sue spalle una lunga esistenza e una lunga, cangiante storia, tuttora, come vedremo, ben presente nelle vetrine di negozi anche on line, viva e vegeta, con una sua clientela infantile e collezionistica.

Diamo nuovamente la parola a Clara Gallini quando ci parla di una bambolina cinese custodita dai suoi genitori, assieme a una più ampia congerie di ninnoli esotici, in una vetrinetta di casa.

La bambolina “cinese” dagli occhi di mandorla e dai capelli “veri” che stava nella nostra vetrinetta è fatta di materia pregiata e veste un abito che sembra un kimono. La sua identità etnica era per noi un po’oscillante fra Cina e Giappone e faceva anche problema la sua funzione originaria […]. Piccola donna riassunta in un volto e in un abito, forse la nostra “cinesina” era già nata affine a tante altre sue sorelline, sparse per il mondo a rappresentare quell’intima connessione tra una terra e un popolo che solo un’immagine di donna si ritiene che possa simboleggiare. […] Riassumeva dunque l’idea di un’appartenenza etnica, che si trasmette attraverso le generazioni […] e che si evidenzia non solo nei tratti fisici ma anche in quelli culturali. […] Mi sembra molto indicativo il fatto che proprio con la bambola l’oggettistica esotica fabbricata da noi si sia data una connotazione esplicitamente etnica. È infatti con la seconda metà del secolo scorso che in alcune città europee (Francia, Germania soprattutto) si cominciano a fabbricare industrialmente bambole - caractère, dalla funzione più ornamentale che ludica. […] Volti tipizzati, pettinature e costumi in tutta evidenza reinventati (il costume nasce come segno di identità più ristrette, di villaggio) contrassegnano bambole prodotte in Europa per il consumo europeo. Come per le cartoline, il nesso identitario tra oggetto e ethnos da esso rappresentato si costruisce in funzione della rete distributiva, dato che il prodotto marcato come etnico viene messo in vendita soprattutto nel posto in cui esso diventa significativo per l’acquirente [Gallini 1996, 124][5].

Stando così le cose la bambola etnica appare «sempre più legata alla pratica del viaggio turistico e all’istituto del dono-souvenir,sempre più banalizzata quanto più abbigliata in generici costumi “etnici”» [Gallini 1996, 125]. In origine, ovvero tra fine Ottocento e primi due decenni del Novecento la caractère nasce, tra Francia e Germania, da un’istanza al contempo “veristica” e oleografica per più realisticamente “tipizzare” un bebè nei suoi normali indumenti quotidiani, ritratto con espressioni ridenti, corrucciate, piangenti ancorché sempre e comunque leziose.

S’intende con tale termine un tipo di bambola o bambolotto, il sesso è ancora definito dal vestito azzurro o rosa, rappresentante generalmente un neonato o comunque un bambino di pochi mesi, il cui viso ha l’espressione caratterizzata in una smorfia, in un atteggiamento gioioso o stupito, a seconda del gusto dello scultore [Tosa 1991, 55][6].

La caractère cerca quindi una più epidermica e diretta immedesimazione tra bimbette che con essa giocheranno e adulti che la collezioneranno spendendosi la carta di un marcato realismo, replica apparentemente indiscutibile di mimiche facciali, di espressioni caratteriali, quindi di attitudini, di ruoli sociali, di provenienze etniche che la dovrebbero rendere più “vera”, preferibile a quelle pupe in guisa di vezzose e manierate damine, di un edulcorato, algido, eterno femminino regale o anche di premurose madri intente alla cura amorosa dei loro pargoletti che aveva contraddistinto significativa parte della produzione ottocentesca europea. Va da sé che anche nel rifacimento di volti e costumi più “fedeli” ai modelli tratti dalla realtà, agisce sovrana, ancor prima della concreta fabbricazione di questo tipo di bambola, la fabbricazione di una sua specifica idea che ne conferma la natura ineluttabilmente artificiosa. A tal proposito capita che in Italia certi costruttori si limitino a vestire diversamente le bambole regionali, acconciandole talora con pettinature differenti e capelli ora neri, ora castani, ora biondi, ma utilizzando disinvoltamente lo stessa testa e il medesimo corpo. La tipizzazione si gioca dunque interamente sull’abbigliamento, sovente lezioso, su camicette ricamate, corpetti policromi, cappellini di paglia, mazzetti di fiori che ammiccano a un’idea edulcorata e idilliaca del mondo rurale la quale, a sua volta, ha radici antiche, ottocentesche, radici che accreditano un’immagine del nostro Mezzogiorno estetizzante ed esotica inaugurando «una lunga tradizione figurativa "di genere"» [Faeta 2003, 335][7].

Se la stereotipia regna perciò sovrana nel mondo delle bambole moderne e di quelle incaricate di rappresentare un’alterità etnica ampiamente e variamente riveduta e corretta, a ben vedere tale tendenza alla programmatica riconfigurazione di connotati da liberamente reinterpretare ha una storia assai antica alle spalle e investe altri aspetti “fondanti” della bambola che non sono solo quelli che le attribuiscono improbabili connotazioni folkloristiche.

Ricordiamo qui di sfuggita, aprendo una breve parentesi, come la bambola sia stata il terreno di cultura di molteplici artate risemantizzazioni a partire, per esempio, dal suo medesimo sesso. Al di là dei modi prescelti nel tempo per definire volti, corpi, arti, costumi e acconciature ora realistici, ora più favolistici, per secoli il grande assente nelle botteghe di artigiani e nelle fabbriche di balocchi, è il sesso e la sua esplicita rappresentazione[8].

Sarà soltanto nel Novecento, nella sua seconda metà, che i coniugi francesi Refabert realizzeranno e introdurranno sul mercato una coppia di bambolotti, fratello e sorella, distinti anche sul piano della morfologia sessuale[9]. Non sarà un successo di mercato ma su questa scia altre ditte proporranno nel tempo bambole sessualmente caratterizzate.

Tutto quanto espresso, sotteso, ricreato dal vasto pianeta della bambola moderna, femminilità adulta e marcata, connotazioni etniche e di status, viene ripreso, ulteriormente variato, fortemente enfatizzato e spettacolarizzato dall’avvento della Barbie, autentico ciclone abbattutosi sul mondo dei produttori di giocattoli da quando nel 1959 la ditta produttrice, la Mattel, immise sul mercato questa sua patinata e platinata fashion doll.

Codesto ciclone si caratterizzò nel tempo per la produzione, tuttora prolifica, di una sterminata varietà di tali longilinee e fatue bambole, reiterate da un altrettanto agguerrita congerie di sue surrogate repliche. Benché accompagnata da Ken suo ventilato, palestrato e discreto partner, né lei né lui, pur nei loro scolpiti e atletici fisici, verranno “corredati” dei rispettivi attributi sessuali. Val la pena di ricordare che filosofia analoga è sposata da fantocci destinati esplicitamente a una utenza infantile maschile alla quale si rivolgono a partire dagli anni Sessanta del Novecento i “guerrafondai” Gi Joe e quindi Big Jim. Sono nella grande maggioranza di casi soldati, aviatori, marinai, incursori, paracadutisti, alpini, astronauti fasciati nelle loro divise, debitamente corredati di un vasto arsenale di armi, autoblindati, gommoni, fuoristrada, elicotteri, jet, capsule spaziali, sono, insomma, dei “machi” con pettorali e addominali scolpiti ma privi degli “sconvenienti” attributi maschili[10]. Tecnicamente inaugurano la stirpe degli action figure ovvero di bambolotti dotati di molteplici snodi alla testa, a polsi, braccia e avanbracci, a gambe, ginocchia e piedi che hanno il compito di renderli particolarmente realistici e duttili tranne che per il sesso.

La Barbie, intanto, vive la sua patente contraddizione di bambola “adulta” e affascinante, ove il fascino è dato dalla sua esplicita, vistosa femminilità, dalle sue lunghe e flessuose gambe, dalla sua vita stretta, dai seni pronunciati ma, all’opposto, dalla mancanza del sesso.

Nella ricerca di un realismo estetizzante da declinare però in molti modi diversi per intercettare un’utenza sempre più ampia e diversificata la Mattel inizia a prevedere varianti di colore che ricalcano la strada già percorsa dalle bambole etniche. Su tale strada si avvia quindi anche la Barbie nello scaltro tentativo, ammantato da una filosofia del “politicamente corretto”, di declinare sé stessa in versione afro-orientali con correlativi evidenti mutamenti nel colore della pelle e dei capelli, ora lisci ora crespi mediante i quali meglio imitare la bambola nera o quella giapponese. Rimane la natura intrinsecamente, inesorabilmente fashion della bambola, il fisico slanciato da pin up, e parimenti la sua immersione in un mondo lieto e spensierato che la implica in balli, gite in auto, vacanze al mare su catamarani e surf, escursioni in montagna con gli sci ai piedi, barbecue in giardino e talora in attività “professionali” che ne rafforzano femminilità e maternità quando compare nei panni di una pediatra, di una infermiera, di una veterinaria.

La Mattel aveva comunque varato già dagli anni Ottanta del Novecento altre bambole che si rifacevano ai tipi nazionali, come Rosebud, che debutta nel 1980 «in fashions representative of their respective countries, […] elegant dolls from around the world, gracefully dressed in traditional costume» [Augustyniak 1998, 122]. Segnaliamo la versione americana con costume che si richiama a quello dei nativi, giapponese, fasciata nell’immancabile kimono, danese con capelli biondo-platino, italiana in stile, manco a dirlo, contadino, francese e spagnola. Seguiranno altre bambole, come Asha e quindi anche Barbie declinate etnicamente, nel vestito, nel colore di capelli e occhi, talora nei tratti somatici[11]. Celebre a tal proposito la serie “Barbie Internazionale” [s.a.,20,21], un vero florilegio di luoghi comuni affidati a costumi che debbono sintetizzare il carattere nazionale di Barbie svizzere, messicane, italiane, giapponesi, olandesi. È presente pure la “Barbie indiana d’America” che anticipa di qualche anno la rivisitazione e la rivalutazione che cinema e letteratura statunitense opereranno nei confronti dei pellerossa, soprattutto con celebri pellicole prodotte a partire dal 1970.

Arrivando a oggi dobbiamo segnalare un mutamento identitario sempre giocato in chiave etnica ove lo stereotipo parrebbe più marcato: alla Barbie “fashion” si è affiancata la “fashionistas”. Ecco allora la Curvy nera e incorniciata da una imponente chioma di capelli crespi, labbra pronunciate e linee più rotonde, quella con i capelli rasta, finanche la Barbie disabile su sedia a rotelle.

La pubblicità attualmente on line della Mattel nel presentare queste bambole che dovrebbero essere più aderenti alle realtà quotidiane delle bambine che con esse giocano recita testualmente:

The new 2019 Barbie Fashionistas are more diverse than ever!

Mattel is giving Barbie fans exactly what we've been asking for! Heads up Barbie fans, there’s a new crew in town and they look more and more like you and me than ever before! Since 2016, the Barbie Fashionistas line of dolls has been leading the charge for diversity and inclusivity with more than 100 Barbie and Ken dolls featuring seven body types, 11 skin tones and 28 hairstyles. Now in 2019—which also happens to be Barbie’s 60th anniversary—Mattel has announced it will be adding new dolls that make the line even more inclusive.

La Mattel sembra quindi aver imboccato la strada della ricerca di una sempre maggiore “diversità” e “inclusività” della sua poliedrica Barbie attraverso un altrettanto sempre più capillare declinazione di una moltitudine di stereotipi che paiono dare spazio a una dissomiglianza rispettosa del fisico, dell’appartenenza sociale, addirittura dello stato di salute di chi per tramite di questa bambola in essa sublimerà le sue reali condizioni di vita alimentando nei fatti l’imponente fatturato della casa che la produce e la invia in tutti gli angoli del mondo con l’efficientissimo supporto distributivo di Amazon. Non è però l’aspetto economico di questa “rivoluzione” in casa Barbie che qui vogliamo sottolineare: è piuttosto il fatto che nella moltiplicazione delle versioni “rispettose” di "etnie" e loro “morfologie” esteriori, di status e cultura, siamo sempre e comunque al cospetto soltanto di una pur ben studiata e astuta variazione sul tema. Si reitera insomma lo stereotipo fondativo di questa bambola, ovvero la sua indiscussa e indiscutibile avvenenza, anche quando essa, disabile, siede su una carrozzella.

Guerrieri primitivi, uomini e divinità, feticci e creature fantastiche, figurine, giornalini a fumetti, fortini con cowboy e “indiani”, pupe e bambole a livello rappresentativo, immaginativo, figurale, ieri come oggi, continuano dunque a operare sul piano di una “storpiatura” iconica che in guisa di pennarello evidenziatore mostra una presunta e inderogabile diversità dove il distinguo sottotraccia o piccato e sottolineato vince sulla tolleranza.

Aldrovandi U. 1640, Serpentum, et draconū historiæ - libri duo, Bononiæ, apud C. Ferronium.

Aldrovandi U. 1642, Monstrorum historia cum Paralipomenis historiæ omnium animalium, Bononiæ, Typis N. Tebaldini.

Appadurai A. 1986, The social life of things. Commodities in cultural perspective, Cambridge: Cambridge University Press.

Augustyniak J.M. 1998, Thirty years of Mattel Fashion Dolls. Identification & Value Guide – 1967 through 1997, Paducah: Collector Books-Schroeder Publishing.

Baldi A. 2016 a, Ipse vidit: fotografia antropologica ottocentesca e possesso del mondo, «EtnoAntropologia», vol.4, n°1: 3-28.

- 2016 b, Etno-show. Quando l’antropologia andò in scena, un antropologia bella da vedere, «EtnoAntropologia», vol.4, n°2: 37-82.

Bandi H.G. 1960, Arte rupestre del Levante spagnolo, in Bandi H.G. et al.1960, Età della Pietra, Milano: Il Saggiatore, 73-102.

Bandi H.G. et al.1960, Età della Pietra, Milano: Il Saggiatore.

Bianchi Bandinelli R. Giuliano A. 1990, Etruschi e Italici prima del dominio di Roma, Milano: Rizzoli.

Caoci A. (ed) 2008, Antropologia, estetica e arte. Antologia di scritti, Milano: Franco Angeli.

Clébert J.P. 1990, Animali fantastici. Animali reali e immaginari che popolano le fiabe, la pittura, la mitologia e i proverbi popolari, Milano: Armenia.

Dammann C. 1873-1876, Anthropologish-Ethnologisches Album in Photographien, Hamburg, Berlin: Wiegandt & Hempel.

Dorfles G. 1989, Le “Figurine”. Dalla pubblicità all’arte, dal collezionismo all’industria, in Dorfles G. et.al. Figurine! Pubblicità, arte, collezionismo e industria 1867-1985, Modena: Panini, 8-15.

Dorfles G. et. al. 1989, Figurine! Pubblicità, arte, collezionismo e industria 1867-1985, Modena: Panini.

Durand G. 2013, Le strutture antropologiche dell’immaginario. Introduzione all’archeotipologia generale, Bari: Dedalo.

Eco U. 2007, Storia della Bruttezza, Torino: Bompiani.

Esposito V. 1999, Finzioni. Esercizi di antropologia culturale, Valentino: Casamicciola Terme.

Faeta F. 2003, Rivolti verso il Mediterraneo. Immagini, questione meridionale e processi di 'orientalizzazione' interna, «Lares», LXIX n°1: 333-367.

Fittà M. 1997, Giochi e giocattoli nell’antichità, Firenze: Leonardo.

Gallini C. 1996, Giochi pericolosi. Frammenti di un immaginario alquanto razzista, Roma: Manifestolibri.

Gicca Palli F. 1990, La bambola. La storia di un simbolo dall’idolo al balocco, Firenze: Convivo.

Kretschmer A.1870, Deutsche Volkstrachten, Leipzig: Bach’s.

Leuzinger E. 1960, Africa Nera,Milano: Il Saggiatore.

Mantegazza P., Sommier S. 1880, Studii antropologici sui Lapponi di Paolo Mantegazza e Stephen Sommier, Firenze: Arte della Stampa.

Mansuelli G.A. 1963, Etruria, Milano: il Saggiatore.

Meloni P. 2013, Oggetti di vita quotidiana e relazioni sociali: una riflessione sugli studi di Daniel Miller, «Lares», anno LXXIX, n° 2-3, maggio-dicembre: 351-360.

Miller D. 2008, L’arte primitiva e la necessità del primitivismo per l’arte , in Antropologia, estetica e arte. Antologia di scritti, a cura di Caoci A. (ed), Milano: Franco Angeli, 111-132.

Petzoldt L. 1995, Piccolo dizionario di Demoni e Spiriti Elementari, Napoli: Guida.

Remotti F. 1993, Luoghi e corpi. Antropologia dello spazio, del tempo e del potere, Torino: Bollati Boringhieri.

S.a. 1993, Barbie bionda ossessione, in Collezionare Top, anno 1, n°1, Milano: Eden: 4-28.

Said E.W., Orientalismo. L’immagine europea dell’Oriente, Milano: Feltrinelli.

Silvestrini E. (ed) 1987, La Piazza Universale. Giochi, spettacoli, macchine di fiere e luna park, Milano-Roma: Mondadori – De Luca.

Torelli M. 1990, Storia degli Etruschi, Bari: Laterza.

Tosa M. 1991, Le bambole, Milano: Fabbri.

Von Kleist H. 2005, Il teatro delle marionette, Genova: Il Melangolo.

Vovelle M., 1989, Immagini e immaginario nella storia. Fantasmi e certezze nelle mentalità dal medioevo al Novecento, Roma: Editori Riuniti.

Wittkower R. 1986, Duemila anni di mostri, «Kos», III: 4-22.

Zanca A. 1986, Collezione di mostri: Ulisse Aldrovandi, «Kos», III: 23-46.

Si propone qui una breve carrellata di incisioni e fotografie che speriamo palesino con ulteriore vivezza, ciò che nel testo abbiamo detto a proposito di vistosi stereotipi i quali, esplicitamente e surrettiziamente, intenzionalmente e inconsapevolmente, disvelano, ieri come oggi la pertinace resistenza di etnocentrismi a sfondo patentemente raziale. Assieme ai casi trattati nell’articolo abbiamo ritenuto opportuno proporne di ulteriori, tutti documentati, dunque, attraverso immagini e un apparato didascalico che cerca di muoversi su un piano sia denotativo che connotativo.

|

Fig. 1

1 Nella Cueva Remigia, in Spagna, è presente tra le molte figure parietali di questo complesso di grotte, più volte ripetuta in forme simili, l’immagine di un gruppo di uomini che levano verso l’alto i loro grandi archi. In primo piano, in basso, ai piedi del gruppo, giace un uomo colpito e trapassato da varie frecce. È ipotizzabile un’esecuzione, l’uccisione di un nemico. Nella sua cruda ma efficace schematicità, ma soprattutto nella ripetizione pittorica di questa scena emerge la volontà di annientare ogni avversario, di non lasciare spazi vitali a chi non sia della propria compagine [Bandi 1960, 82-83].

|

Fig. 2

2 Pinguedine esposta in vita come post mortem. Presso gli Etruschi, e certamente non solo tra loro e in quelle epoche, gli addomi di generose dimensioni si fanno pregnante sostanza vitale, simbolo di un benessere acquisito, socialmente approvato e perciò sottolineato. Il medesimo simbolo muta radicalmente significato presso i Romani che in quegli addomi generosi vedono invece un segno di mollezza e di scarsa, bellicosa virilità. [Sarcofago detto dell’obeso, prima metà del terzo secolo A.C., Firenze, Museo Archeologico Nazionale].

|

Fig. 3

3 Aldovrandi tra le innumerevoli, fantastiche creature che popolano i suoi bestiari non rinuncia a evocare, disegnare e descrivere un mostro di antica provenienza mitologica la cui esistenza è rievocata nelle credenze di molti popoli di aree ed epoche differenti, il Monftrum Acephalon [Aldrovandi 1642, 104]. Si tratta di una creatura antropomorfa il cui aspetto e la cui stazione eretta apparenterebbero a un uomo, salvo che per la testa, assente, i cui organi di senso, occhi, orecchie, naso sono variamente ricollocati sulle spalle, sul petto e sulla schiena, unitamente agli organi sessuali, nello specifico un pene, che fuoriesce dall’ombelico. Negare a questa supposta creatura “variamente” antropomorfa il capo, “ricollocato” sul busto, ne inficia la natura umana che appunto nella testa e nella teca cranica ha la sua supposta parte nobile, il cervello e l’intelletto.

|

Fig. 4

4 Monstrum marinum humana facie. Altra creatura immaginifica ospitata nei bestiari di Aldrovandi la cui natura umana parte dall’alto, dalla testa, quindi dai seni e dalle braccia, per virare, discendendo, in palmati arti inferiori da cui si diparte un corpo squamato che si assottiglia terminando in una combinazione di pinne dorsali, anali e caudali [Aldrovandi 1642, 27].

Ben rappresenta la relazione, all’epoca estremamente incerta, con la dimensione equorea, la cui sola superficie era conosciuta dai naviganti e da essi “umanata”, per lasciare poi spazio a mille congetture con cui solo immaginarsi le inquietanti profondità, gli orridi abissi regno di una fauna ittica spesso supposta mostruosa. La creatura marina di Aldrovandi condensa in sé cognito ed incognito, rappresenta il limen tra un sopra e un sotto, visibile il primo, congetturato il secondo, rendendo ancora una volta esplicito il tentativo di demonizzare un’alterità sconosciuta.

|

Fig. 5

5 Lappone fotografato da Paolo Mantegazza e Stephen Sommier: il soggetto, soggiacendo alle intenzioni dei ricercatori e alle loro procedure che assai probabilmente non comprende, viene fatto spogliare per meglio apprezzarne la conformazione fisica, in uno scatto fronte e retro, eseguito su uno sfondo in contrasto che peraltro separa l’uomo dal suo contesto. L’intento “antropometrico” e quindi “scientifico” dell’operazione identificativa fotografica non può non evidenziare, benché a posteriori, la crudezza del metodo che riduce le popolazioni “primitive” a “reperti” [Mantegazza, Sommier 1880, Tav. XXXIII, img. 64-65].

|

Fig. 6

6 Dalla seconda metà dell’Ottocento, con il diffondersi della fotografia nella ricerca antropologica, si creano sovente degli album con ritratti di popoli “primitivi”, a mezzo busto e a figura intera, raffiguranti singole persone e gruppi, disitinti per “razza” di appartenenza e località geografiche di provenienza. Tali immagini ci restituiscono sovente un’umanità inerte, spenta, inespressiva come nel caso qui proposto, in una tavola dedicata a donne e uomini filippini ove, tra le altre, compare la foto di un uomo che incocca la freccia al suo arco in un ambiente chiuso, del tutto decontestualizzato. Siamo quindi al cospetto di una sola e semplice “datità” umana, di un soggetto sussunto come reperto e “catalogato” in uno dei non pochi album fotografici i cui intenti oscillano tra un decrittivismo etnografico e istanze antropometriche che antropologi ma pure fotografi viaggiatori alla ricerca di nuovi soggetti, meglio se “esotici”, allestivano al termine delle esplorazioni, scambiavano con altri studiosi, vendevano [Dammann 1873-1876, Asia – Tav. V].

|

Fig. 7

7 Anche le popolazioni tradizionali di origine occidentale, anche contadini, montanari, marinai, pescatori con in evidenza i segni ritenuti significativi della loro cultura materiale, sociale e simbolica, ambienti e utensili da lavoro, abitazioni, villaggi, feste popolari, usi matrimoniali, sono indagati, di essi parimenti producendo una descrizione altrettanto didascalica, attenta al dettaglio.

Nei loro confronti si ha però, sul piano figurale un occhio di riguardo, attribuendo a disegni, acquarelli e incisioni il sapore di un manierato bozzetto, di un quadretto ove anche la cornice è chiamata a impreziosire il tutto. Capita che anche con queste immagini si realizzino degli album, ad esempio i germanici volkstrachten, apparentabili però più a una galleria di ritratti di evidente gusto pittorico che a una scheda di sapore “segnaletico” a cui era invece incline l’antropologo quando si trattava di “negri” e di altre genti “primitive” [Kretschmer 1870].

|

Fig. 8

8 Negli anni Sessanta del Novecento ebbe largo seguito l’Enciclopedia Conoscere edita da Fabbri e destinata ai ragazzi sulla scia di analoghe iniziative, ad esempio statunitensi come la World Book Encyclopedia. Si tratta di opere esplicitamente divulgative e perciò riccamente illustrate, dotate di box di approfondimento e di testi generalmente concisi. Nella stringatezza delle informazioni si annidano perniciose generalizzazioni come nel caso di questa descrizione dello stregone che evidenzia la salda persistenza di una presunta superiorità delle culture occidentali [Enciclopedia Conoscere, Vol.3, 490].

|

Fig. 9

|

Fig. 10

|

Fig. 11

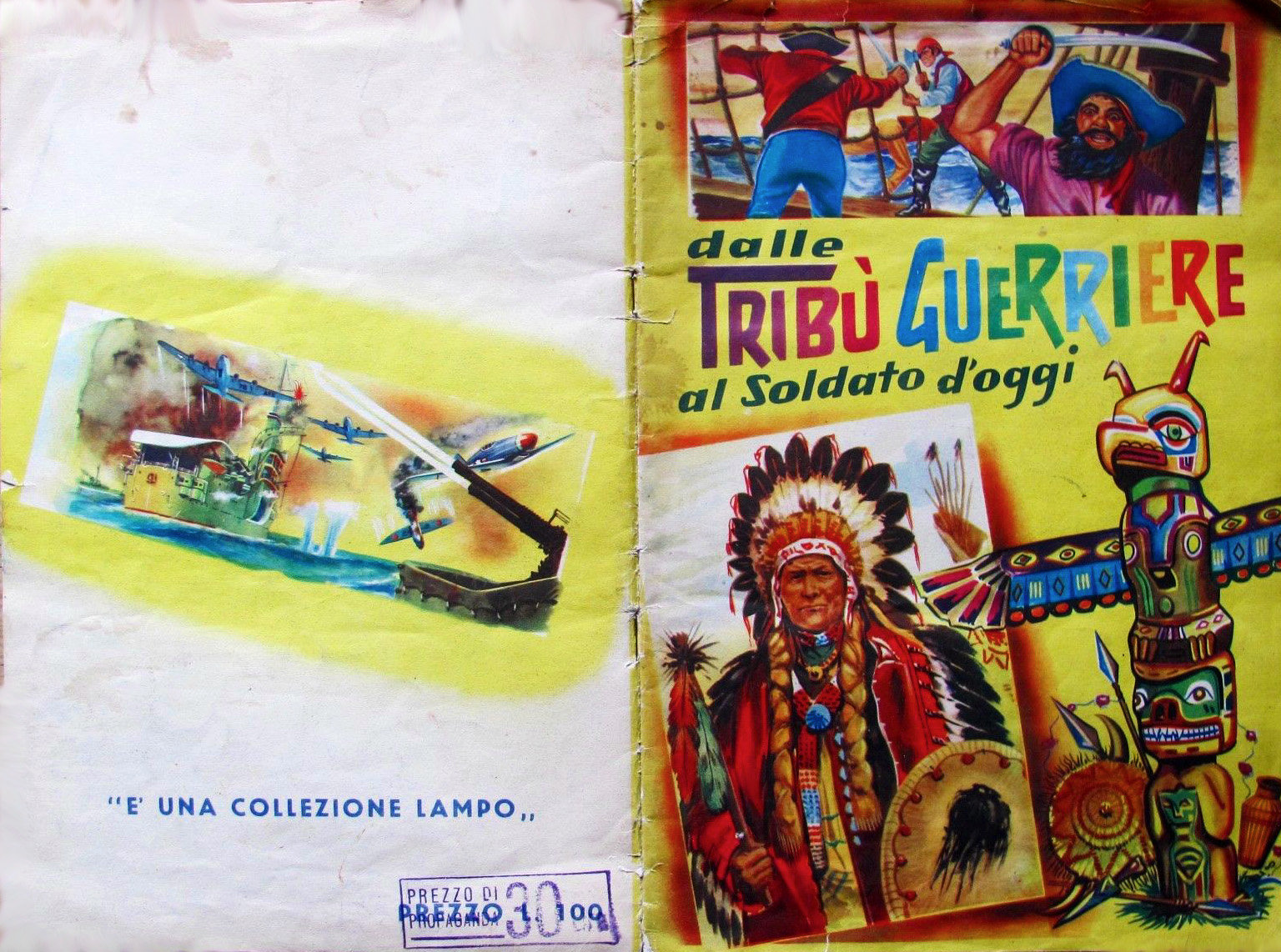

9 - 10 -11 Anche nel mondo delle figurine e degli album tematici destinati ad accoglierle, diverse volte il tema è quello delle razze umane. Nella seconda metà del Novecento questi policromi “compendi” raziali indulgono ancora, come nel secolo precedente, sugli aspetti somatici e craniometrici unitamente a qualche accenno agli habitat, alle acconciature, alle diffusioni areali delle genti raffigurate.

L’editore Lampo, sulla quarta di copertina di un suo album dedicato ai popoli della terra, ne riunisce alcuni esponenti per stigmatizzare la loro varietà fisica avendo cura di porre al centro di questo gruppo un giovane dalle fattezze chiaramente occidentali, unico, peraltro, a essere raffigurato con un lieve sorriso sulle labbra.

All’esaltazione della pulsione “bellica”, della virile vocazione alla pugna viene dedicato un ulteriore album, ancora della casa editrice Lampo, nel quale si propongono in chiave diacronica e sincronica i popoli ritenuti particolarmente marziali e battaglieri, dalle antiche tribù “guerriere”, a pirati e bucanieri fino ai moderni e tecnologici eserciti contemporanei. Accesi e carichi i colori a sottolineare l’intrinseca, aggressiva, sanguigna combattività umana.

|

Fig. 12

|

Fig. 13

|

Fig. 14

|

Fig. 15

12 – 13 – 14 – 15 L’epopea del West così come consegnataci dalla produzione cinematografica eminentemente statunitense tra le due guerre in modo particolare, epopea celebrata sugli schermi da attori come John Wayne, attribuisce agli indiani il ruolo di feroci selvaggi o, tutt’al più di guide, interpreti e aiutanti prelevati, una volta sottomessi, dalle riserve, dunque sempre in un ruolo subalterno. Questa materia transita nei fumetti, nei giocattoli, soprattutto nella riproduzione in plastica di pellerossa e cow boy, nella fabbricazione di “fortini” in cui i bianchi potevano chiudersi e proteggersi dagli attacchi di Cheyenne, Dakota, Cherokee assai liberamente interpretati dalle ditte che ne stampavano i figurini. Ciò che invece non cambiava mai era l’atteggiamento bellicoso dei contendenti inesorabilmente raffigurati con pistole, fucili, lazi, i bianchi, con archi e asce, gli indiani. Il fortino di cui proponiamo un esempio è stato fotografato da un venditore eBay e messo in rete: sua, quindi, la disposizione “coreografica” e ben studiata dei soggetti che rivela la persistenza di uno stereotipo duro a morire. Gli indiani circondano la palizzata della fortificazione mentre un carro tirato da due cavalli al galoppo cerca di guadagnare l’entrata del caposaldo protetto dai cow boy ai lati dell’ingresso e sugli spalti. Ai pellerossa il ruolo dei “cattivi” aggressori, dei selvaggi da cui i cow boy cercano di difendersi. La piazzaforte diventa simbolo di una cultura insidiata su ogni lato da una natura ostile e mortifera.

|

Fig. 16

16 Nel variopinto e multiforme universo delle bambole non potevano mancare quelle etniche destinate a improbabili e stereotipate rappresentazioni di tipologie regionali in senso lato intese che puntavano soprattutto su abbigliamento, cappelli e accessori per evocare il riferimento a questo o quel paese del quale la pupa avrebbe dovuto essere la “caratteristica” rappresentante. Appellate anche con il termine di bambole souvenir ribadivano la funzione prevalente per cui venivano commercializzate, ovvero l’attestazione di un viaggio compiuto dal loro acquirente, viaggio di cui esse dovevano essere quindi prova manifesta e lampante. Con il tempo sono divenute oggetto di collezionismo, surrogato di un eterno femminino regale rincorso in tutto il mondo.

|

Fig. 17

17 Se il riferimento a un “tipo” etnico è spesso fantasiosamente abbozzato, in certuni casi il costruttore introduce elementi filologicamente più pertinenti come nel caso di questa pupa “polinesiana”. Siamo, o dovremmo essere, più specificamente al cospetto di una bambola “maori” con tanto di tiki, monile tradizionale esibito al collo. Il riferimento etnografico del tiki, sottolineato dal fabbricante sulla confezione come esempio della particolare attenzione “etnografica” posta nella realizzazione di questa pupattola, stride con la testa di evidente fattura occidentale.

|

Fig. 18

18 In certune evenienze la “fedeltà” riproduttiva e la conformità della bambola a un preciso “tipo” etnico è debitamente ribadito da un apposito cartellino come nel caso di questa pupa inuit ideata e confezionata rigorosamente a mano da uomini e donne eschimesi. Viene riportato anche il nome dell’artigiano e lo specifico luogo di provenienza. Siamo al cospetto di un classico caso di “invenzione della tradizione”, di riproposizione di manufatti del proprio contesto culturale in chiave commerciale e, se si vuole, di materica rappresentazione e rivendicazione di una data identità culturale.

|

Fig. 19

19 Una bambola spagnola, o meglio sarebbe dire “spagnoleggiante”, ribadisce la sua provenienza ispanica e tradizionale mediante un talloncino appuntato sulla gonna che certificherebbe la sua origine “folk”, regionale e artigianale, difficile da credere dal momento che il corpo della pupa è in plastica, uscito quindi da uno stampo per una produzione seriale e industriale.

|

Fig. 20

20 Bambole pellerossa: si noti come il fabbricante si sia limitato all’uso di un solo tipo di testa, di fattezze palesemente “occidentali”, ristampato però in una mescola più scura. Ad abiti e acconciature il compito di stabilire una connessione “etnica” con gli indiani americani.

|

Fig. 21

|

Fig. 22

21 – 22 Due bambole folkloristiche italiane appartenenti a una serie ideata dalla ditta Eros: mentre per evidenti ragioni economiche si utilizza il medesimo corpo in plastica e lo stesso volto “personalizzato” mediante la differente pitturazione di ciglia, sopracciglia e incarnato, il vestito dovrebbe stigmatizzare l’appartenenza non tanto e non solo a una regione ma addirittura a singole città, nel nostro caso Alassio e Firenze.

|

Fig. 23

23 – 24 – 25 La Barbie a lungo criticata per rappresentare un’immagine e un’idea di donna patinata e platinata, per evocare una femminilità occidentale longilinea, giovanile, elegante e sportiva, inesorabilmente piacente e piacevole, ha nel tempo imboccato, per volontà del suo costruttore, anche altre strade tra cui quella della connotazione etnica. Hanno così fatto il loro ingresso Barbie contraddistinte dal colore della pelle e dei capelli variamente brunito in associazione a costumi destinati a meglio indicarne la “provenienza” africana e asiatica. Rimaneva però, del tutto inossidabile, il “marchio di fabbrica”, ovvero l’aderenza anche di queste Barbie al modello fisico originario americano, alto, slanciato, magro, raffinato, un tantino algido e forbito.

|

Fig. 24

|

Fig. 25

La serie “Fashionistas”, recentemente introdotta, ha corretto la rotta con una revisione “antropometrica” del modello originario per renderlo maggiormente aderente agli aspetti somatici che dovrebbero distinguere Barbie di colore, orientali, africane, polinesiane. Tale revisionismo “fisiognomico” ha interessato anche i compagni della bambola, non più soltanto rappresentati dal biondo e palestrato Ken dotato di volitiva e virile mascella. Ecco allora la Barbie “curvy” più in carne e dai fianchi maggiormente generosi, la Barbie “afro” anch’essa tondetta e con una imponente chioma di capelli corvini. Anche le altezze mutano assieme alle fattezze.

Lo sforzo parrebbe quindi quello di rendere astutamente più aderente la bambola a una quotidianità multietnica, dove non solo l’aspetto “etnico” si fa più realistico e “convincente” ma anche certune condizioni di vita come la disabilità vengono rappresentate in ossequio a una strategia del politicamente corretto. Dalla Barbie indiana a quella irlandese a quella sulla sedia a rotelle, tutte, però, continuano pervicacemente a sorridere, serenamente ineffabili.

[1] In questo quadro non vanno parimenti dimenticate le contiguità mercantili dell’Etruria con la Grecia che da partner commerciale non mancò di mutarsi in forza colonizzatrice. Atene manifestò i propri appetiti per le coste tirreniche mentre Ierone di Siracusa inflisse nelle acque di Cuma una drammatica sconfitta agli Etruschi nel 474 a.C. con umilianti ricadute anche sul piano dell’immagine e delle insegne di un mutato potere. «Elmi etruschi, dedicati come spoglie ad Olimpia con l’iscrizione “Ierone di Siracusa dagli Etruschi” ne sono una luminosa testimonianza archeologica» [Torelli 1990, 195] mortificando attraverso la simbologia dell’elmo sovrascritto un’attitudine guerriera duramente ridimensionata.

[2] «Segni di queste concezioni religiose sono nelle figure mostruose su […] vasi e urne cinerarie – fra tutti il più significativo è quello bronzeo di Bisenzio con una danza di armati attorno ad uno di tali mostri – forse da confrontare con le larvae e i manes del culto funerario romano», figure a tutti gli effetti «sinceramente demoniache ed infere come Vanth e Tuchulcha». [Torelli 1990, 164, 244]. Anche la tradizionale pratica divinatoria etrusca diviene «apocalittica disciplina degli aruspici di quest’epoca: il secolo finale dell’Etruria» [Torelli 1990, 274], il primo a.C.

[3] «L’arte dell’intaglio non è un gioco. Un buon intagliatore non prende il lavoro alla leggera; la creazione di un oggetto di culto è per lui un altissimo compito religioso. Prima di iniziare il lavoro, si sottopone a una purificazione rituale, pratica l’astinenza e si ritira poi nella solitudine del bosco per dedicarsi al lavoro in silenzio e meditazione, lungi da ogni occhio profano. Sentiamo sempre l’artista ripetere che è costretto ad uno sforzo di pensiero, che il suo lavoro è faticoso e che preferirebbe andare con gli altri a lavorare i campi. Ma poi la visione lo avvince, un sogno lo ispira ed egli si sente spinto alla creazione» [Leuzinger 1960, 27] predisponendosi alla realizzazione di una maschera rituale, della statua di un antenato o di uno spirito, di un bastone, un monile, un recipiente, uno strumento da taglio con finalità cerimoniali.

[4] A proposito di un esotismo confezionato per apparire gradevole agli occhi dell’occidentale, con la “consulenza” dell’antropologo, non si possono non menzionare le grandi esposizioni universali, soprattutto della seconda metà dell’Ottocento, compresa quella di Parigi del 1900, in cui l’etnico spadroneggia, usato per allestire interi padiglioni ove si celebra la nobiltà dell’arte primitiva e popolare, quali attestati dell’antichità e nobiltà delle civiltà delle nazioni espositrici [Baldi 2016 b].

[5] «Tra i caratteri che esse possono rappresentare figurano anche serie “tipicamente” nazionali o regionali: regionali rispetto all’Europa (costumi tirolesi, bretoni, ecc.) nazionali specie rispetto a paesi del cosiddetto Oriente, quali la Turchia, l’Egitto, la Tunisia e il Marocco» [Gallini 1996, 124].

[6] «Nasce da studi ben precisi, a Monaco, nei primi anni del Novecento, un gruppo di designers e fabbricanti di bambole; tra questi Marion Kaulitz cerca di realizzare modelli di pupe derivati dalla realtà che trovano un immediato successo e diffusione. L’interesse per il mondo infantile non più idealizzato e trasferito in termini estetici astratti, ma espresso con accenti veristici, a volte fastidiosi e perfino “brutti”, diviene prerogativa e vanto dell’industria della bambola tedesca» [Tosa 1991, 55].

[7] «Nella seconda metà dell’Ottocento così come nella prima del Novecento […] il mondo popolare del Mezzogiorno è descritto secondo i canoni del genere, punto di incontro tra attività catalografica e classificatoria […] e bozzettismo manierato, al contempo borioso e rassicurante» [Faeta 2003, 336].

[8] Presso popolazioni antiche del Mediterraneo, ad esempio nel mondo greco e romano, figurine femminili impastate nella creta, sbozzate nel legno, realizzate in avorio, tra le quali ricordiamo la celebre Crepereia Triphaena [Fittà 1997,56-59], nella sovente duplice veste di balocco ma parimenti di idolo augurale di fecondità, esigevano di conseguenza un corpo esplicitamente sessuato. Con l’avvento del Cristianesimo la bambola «non poteva però conservare elementi pagani. Perse così i tratti sessuati» decisamente interdetti: «nasceva il grande tabù della natura asessuata della bambola» [Gicca Palli 1990, 36] che per certi versi ancora perdura, ennesima declinazione della inesorabile artificiosità della pupa, e dei suoi presupposti ideativi preconcetti.

Se dal Settecento, con il grande successo degli automi spesso chiamati a interpretare attività manuali e ad animare scenette, si impose una distinzione di genere, questa era soltanto esteriore, affidata a volti e costumi indossati dai fantocci. Nell’Ottocento, similmente, con l’affermazione della funzione pedagogica della bambola, strumento di inculturazione rivolto alle mamme di domani, perdura e si consolida una differenziazione sessuale sempre essenzialmente affidata a viso e vestiti.

[9] Fu, quindi «il Petit Frère, un bambolotto anatomicamente esatto; più tardi seguì una Petit Soeur. […] Ci si sarebbe dunque aspettati che il bambolotto anatomico riscuotesse largo successo; ma non fu così e Petit Frères e Soeurs vennero ritirati dal mercato appena qualche anno dopo» [Gicca Palli 1990, 56].

[10] Codesta “castrante” tendenza verrà interrotta da fantocci similari, destinati però ad un pubblico adulto e di collezionisti, spesso alle comunità gay. Negli anni Settanta del Novecento viene commercializzato Gay Bob la cui confezione rimanda a un guardaroba in stile Barbie da cui esce però un giovanotto con capelli cotonati e vistose collane dorate al collo: sul coperchio della scatola compare l’eloquente scritta «come out of the closet with Gay Bob». Negli anni Novanta si presenta Billy e si diffondono pure gli amici di questi bambolotti snodati e declinati in tutto e per tutto al maschile che prevedono soggetti di colore e asiatici. Richiamandosi talora esplicitamente a divi del cinema pornografico non possono dunque fare mistero del loro sesso. Anche in questo caso il marcato, accentuato realismo di codesti fantocci non si sottrae a un modello figurativo che nell’esasperazione di forme e attributi rischia di ricadere in una evidente stereotipia.

[11] Nel 1975 esordisce “Hawaiian Barbie”, «the first Barbie doll made in an ethnic version con “tan skin and black hair» unitamente all’immancabile corona di fiori al collo [Augustyniak 1998,280]. Nel 1980 è la volta della “Italian Barbie” che si presenta con «a new head mold and an authentic Italian costume. She has long been a favorite of the International Barbie/dolls of the World series» [Augustyniak 1998, 283]. Il vestito “autenticamente” italiano reitera lo stereotipo di una bella contadina con camicetta dotata di maniche corte a sbuffo, gonnellone a balze variopinte e grembiule anch’esso policromo. L’italico cliché è completato da un cesto ricolmo di fiori. Nel medesimo anno vengono commercializzate la “Hispanic Barbie” con «Dark eyes! Dark hair!» e l’esplosiva “Black Barbie”, «the first African-American Barbie doll on the market»: la dicitura apposta sulla confezione recita «She’s black! She’s beautiful! She’s dynamite!» [Augustyniak 1998, 282].

Il 1993 vede la nascita della “Native American Barbie”, «inspired by the traditional dress of the first American» [Augustyniak 1998, 292]. Nel 1995 la Mattel commercializza l’afro-americana “Nichelle” e l’asiatica-americana “Trista”.

Rifacendosi alla tradizione della “airport doll” fa la sua comparsa nel 1964 la “American Airlines Stewardness” e nel 1994 la “Singapore Girl” «exclusively offered by Singapore Airlines, […] dressed in the outfit of a Singapore Airlines stewardess» [Augustyniak 1998, 262].