Table of Contents

Abstract. We propose here a first circumscribed contribution on a research in which, thanks to a focused case study, we would like to evaluate the relationships between anthropology and art limited to those artists who consciously privileged anthropological themes in sculpture, painting and theater. We intend more in detail to focus on those who base their performative experimentation on an anthropological practice also acquired through university studies and experiences of ethnographic research, having therefore with the ethno-anthropological disciplines a clear contiguity, a sedimented and conscious relationship. We are interested in knowing which formal and conceptual topoi, which models and which values deriving from anthropological theory and practice can be translated into the field and in an artistic key, with which purposes and which results. Here we propose a first case, the metallic sculptures of Rosaria Iazzetta.

Keywords. Anthropology, art, performance, zooanthropology.

Proponiamo qui un primo circoscritto contributo su una ricerca nella quale, grazie a un mirato studio di casi, vorremmo valutare i “prestiti” intercorrenti tra antropologia e arte limitatamente a quegli artisti che in scultura, pittura e teatro ma parimenti nel cinema documentario e in fotografia recuperano deliberatamente ed esplicitamente tematiche strictu e latu sensu antropologiche per intriderne e connotarne specificamente la loro produzione. Intendiamo più nel dettaglio soffermarci su chi fonda la propria attività performativa a partire da una formazione e da una pratica antropologica acquisita anche attraverso studi universitari ed esperienze di ricerca etnografica, avendo quindi con le discipline demo-etno-antropologiche una palese contiguità, una relazione sedimentata e consapevole. Ci interessa individuare quali topoi formali e concettuali, quali modelli e quali valori derivanti dalla teoria e dalla prassi antropologica si prestino a una loro sussunzione e riplasmazione in ambito e in chiave artistica, con quali finalità e quali risultati.

Se l’antropologia è alla fin fine una scienza delle rappresentazioni, la “rappresentazione” artistica di una materia dichiaratamente antropologica quali obiettivi persegue e a quali esiti perviene?

Siamo, allo stato attuale dei fatti, all’inizio di un percorso che prevede, come si diceva, di incontrare e intervistare cotali figure miste, o meglio artisti e artiste che inseriscono la propria produzione in un quadro di riferimento antropologico consapevolmente frequentato. Si ritiene al contempo necessario assistere, osservare e, possibilmente, farsi pure partecipi dei loro atti creativi, delle procedure prescelte per realizzare il loro prodotto ancora in fieri. Ove previsto dagli autori si reputa altresì opportuno analizzare atti performativi o installazioni previste per contestualizzare e dare senso compiuto al progetto. Qui di seguito prendiamo in analisi un primo caso sul quale, assieme ad altri, stiamo tuttora lavorando e testando le tecniche di rilevazione sul terreno[1].

L’opera d’arte, per così dire “colta”, spesso incontra e interseca espressioni artistiche di origine popolare, e ad ambedue può capitare di specchiarsi in certuni modelli formali, coloristici, materici “primordiali” che già caratterizzarono l’espressività di popoli del paleolitico, nostri progenitori.

Ciò sovente accade quando si innescano istanze sollecitate da una reductio ad unum che impone un’essenzialità in grado di spogliare, scorticare, smagrire il frutto di un atto artistico, il suo prodotto finale, l’“opera”. L’artista consapevolmente intento a procedure di “asciugamento”, di “essenzializzazione”, ma pure di estremizzazione della sua produzione reagisce sovente a momenti in cui manierismi, barocchismi, pinguedini ampollose affliggono il processo creativo con un affastellamento di superfetazioni semantiche fini a sé stesse che sporcano, occludono, accecano la primigenia intenzione, quella che con frusta ma efficace espressione si identifica correntemente come “messaggio”. Si pensi ai fauve, ai primitivisti, all’ermetismo, al divisionismo, al cinema espressionista tedesco e, per esempio, alle sbilenche, scheletriche, gotiche scenografie de Il gabinetto del dottor Caligari di Wiene e de Il Golem di Wegener [Kracauer, 1977]; si pensi inoltre alle diverse, glabre forme del teatro di impegno sociale e politico o di ispirazione antropologica, da quello di Julian Beck a quello dichiaratamente “povero” di Grotowski e ancora a quello di Barba. Chi evaporando il tratto, chi trasfigurandolo pescando nell’inconscio, chi volgendosi a figure mitiche ed esoteriche, in molti abbandonano la relazione diretta con il referente per riproporne e rifondarne un’immagine che attinga a un piano archetipico.

Su una diversa sponda, quella, già richiamata, delle forme popolari e primitive della pittura, della ceramica, della statuaria, l’incertezza esecutiva o come talora si dice con espressione efficace ma non propriamente corretta, l’ingenuità, in ogni modo la rarefazione o l’acutizzazione del tratto, obbliga l’esecutore a individuare delle componenti essenziali e caratterizzanti le forme dell’oggetto, del volto, dell’animale, del paesaggio, dell’azione che vuole riprodurre spesso con effetti luminosi e sorprendenti sul piano di una intellegibile sintesi garantita da una stretta cogente relazione, da una considerevole prossimità tra segno e suo referente.

Questo processo a volte si ancora, lì arrestandosi, sulla soglia di una lampante specularità tra soggetto e sua raffigurazione, quest’ultima capace di restituire se non le reali, comunque le ben discernibili fattezze dell’oggetto riprodotto, benché, come detto, limate, spolpate, asciugate. In altri casi si va verso una trasfigurazione del soggetto ritratto ove il processo di simbolizzazione in atto annichilisce la sua originaria natura da essa in apparenza parzialmente o totalmente prescindendo. In relazione con la realtà referenziale si possono dare perciò differenti famiglie di oggetti, o meglio di immagini bidimensionali e tridimensionali chiamate a rappresentarli. Secondo Faeta

La prima è costituita da quelle che rappresentano indicalmente un referente […]. La seconda da quelle che riproducono in modo iconico un soggetto […]. A ciascuna di tali classi è attribuito […] uno specifico quoziente di responsabilità o, per così dire, di essenza e, conseguentemente, uno statuto culturale peculiare. Le immagini indicali possiedono essenza in elevato grado. Questa, inoltre, sembra crescere con l’incremento della verosimiglianza. […] Le icone mostrano un più tenue carattere responsabile [Faeta 2000, 33-34].

Esiste infine una categoria che in qualche modo è la fusione delle due precedenti, la cui vocazione indicale vede la sua essenza tingersi di pulsioni allusive ed eminentemente connotative in tale maniera riducendo, contingentando il grado di palese verosimiglianza. Si entra così nel magmatico, rutilante campo dei simboli tout court, questi ultimi, scrive ancora Francesco Faeta

sovente pervasi da un’identità iperpotente cui offrono corpo e storia, manifestano in modo più facile ed eclatante la loro essenza, pur se anch’essi necessitano, a volte, di un campo rituale di attuazione per distribuirla in un contesto sociale [Faeta 2000, 33-34].

Le sensibilità percettive, consce ed inconsce, dell’autore assumono e modellano l’opera in fieri in rapporto non più o non soltanto con il soggetto ritratto ma parimenti in relazione a un successivo ambito di significazioni che inizialmente muovono ancora dalla morfologia di quanto trasposto sulla tela, nella creta, nel legno, nel ferro, per poi da esse affrancarsi, esse medesime utilizzando ulteriori spunti e veicoli per approdare in altrettanti e nuovi campi semantici. Come ogni qual volta l’atto del pensare, per associazioni di idee, può poco alla volta condurci su sponde inusitate, obnubilando quelle dalle quali ci eravamo mossi, l’opera pare perdere qualunque ancoraggio con l’idea ispiratrice; chi tale opera osserva, esterno al “contesto” in cui si è generata, impossibilitato a stare nella “testa” dell’esecutore, può alle volte smarrirsi. Dal proprio canto, quest’ultimo, l’autore, soprattutto in virtù di sue provenienze culturali, di personali esperienze, di scelte etiche ed estetiche, sociali e politiche, di filtri onirici, di sotterranei e subconsci percorsi da cui la sua immaginazione si è lasciata irretire, alimentare e condurre, incastona la sua produzione in una paratassi iconica di primo acchito di difficile decrittazione, di problematica traduzione. La natura precipuamente indicale ed iconica di tale produzione è perciò totalmente trasfigurata nel e dal simbolo fattosi preponderante.

Ciò non di meno un filo d’Arianna continuerà sempre a collegare l’idea di partenza, l’ispirazione di base con l’esito in cui si conclude e realizza il processo creativo, un filo tortuoso ma talvolta proprio per questo, attraverso la sue nodosità, le sue contorsioni, le sue smorfie furenti, dolenti, algide, sarcastiche ma pure contrassegnate da morbide, panciute estroflessioni, segno eloquente di un iter particolarmente laborioso dell’autore. Iter che come il corso di un fiume che attraversando territori diversi si imbeve delle loro sostanze, della natura differente dei loro suoli, anch’esso intride e rimpolpa l’ispirazione e l’idea di partenza di concrezioni dalle quali dipende in ultima istanza la menzionata iperpotenza segnica di un’opera impreziosita da tali arricchimenti ma che al contempo sublima e fonde concisamente in un distillato essenziale.

Per ripercorrere questa via che si traduce in un “astrattismo” ora luminoso, ora criptico, ora esplicito, ora enigmatico, non basta l’opera, non basta il suo autore, ma occorrerebbe chiamare in causa anche il medesimo processo creativo, evento e pratica “rituale” in cui si condensano, si irrelano e si sublimano l’ispirazione e l’intenzione, il progetto esecutivo e la fisica realizzazione dell’opera. Siamo dunque al cospetto dell’incubazione o, se si preferisce, della concreta gestazione dell’opera, gestazione assimilabile al concetto antropologico di performance. A tal proposito Richard Schechner nota che

I sistemi di comunicazione umana non sono riducibili al modello statico «emittente-canale-destinatario» né ad alcuna sua variante che prenda per buona l’esistenza di componenti separate. […] Le performance (…) per la loro stessa natura di comportamenti - cose che vengono fatte - ci danno i migliori esempi per lo studio interculturale della comunicazione umana [Schechner 1999, 186-187].

Per far sì che ciò accada, la performance quale atto che contiene dosi differenti ma sempre presenti di codificazione e ritualità culturalmente determinate, a ogni sua latitudine, a ogni sua magnitudine[2], attiva dei processi comunicativi ai quali, a diverso livello, partecipano tutti gli attori sociali coinvolti; ne consegue che «gli studi sul rituale si spostano dall’osservazione del «prodotto finito» verso l’indagine dell’intera sequenza performativa» [Schechner 1999, 188].

Strumenti e materiali utilizzati, tecniche e metodiche impiegate, interventi sulla materia, mutamenti di intenzioni e percorsi, stasi ed accelerazioni, congiunzioni e separazioni, occlusioni e lacerazioni, incastri e saldature, svuotamenti e riempimenti, tutto concorre a testimoniare la via percorsa dall’autore, i modelli figurali a cui ha fatto riferimento, che ha inteso esplicitare, raggiungere, interpretare, conformandosi e identificandosi ad essi ma parimenti essi coniugando, trasmutando, risignificando in simboli.

Si tratta dunque di traslare l’opera e l’iter che a essa ha condotto sul piano di un’osservazione etnografica ove la performance si fa storia di vita dell’artista ma al contempo della sua medesima opera, delle scelte operate per realizzarla sia sul piano materico ed esecutivo sia su quello formale in un processo osmotico prima endogeno (l’artista in rapporto all’opera in fieri) e quindi esogeno (l’artista in relazione all’utenza della sua opera giunta a conclusione).

In un oramai remoto incontro con un anziano vasaio di Calitri che nella propria bottega ammorbidiva la creta attraverso uno sfinente e sensuale ballo dei suoi piedi, poi a essa dando al tornio a pedale le forme di mummere, di orci, piatti, zuppiere, tutti oggetti che trasferiva per la cottura in un centenario forno la cui bocca sigillava per giorni ancora con la creta, egli più volte nell’intervista che ci concesse[3] tornava a sottolineare che non era lui ad intervenire sulla creta ma era la creta a condurlo, a suggerirgli il lavoro da fare, i movimenti da compiere, la forza ed il verso da imprimere ai gesti in relazione alla natura ed alla qualità della materia plasmabile, natura che l’artigiano avvertiva e poi assecondava mediante un silente contatto tattile, autenticamente di pelle, di talloni, piante dei piedi, palme delle mani e polpastrelli. Il suo indirizzarsi verso una forma o un’altra, verso una scodella piatta e larga o un vaso alto e stretto era la risultante di questa dialettica tra l’intenzione del creatore, la materia ora collaborante, ora più recalcitrante[4], nonché le supposte aspettative della sua clientela.

Rosaria Iazzetta ama il ferro: una scultrice che si misura con una materia, appunto, recalcitrante, sovente ostica, non propriamente accondiscendente, non consueta per una donna e dunque già essa cifra di una determinazione espressiva che, come vedremo, sceglie i metalli perché eugenici, funzionali ai suoi obiettivi. Sono dunque le sue opere e ciò che esse intendono rappresentare ad esigere il ferro in un braccio di ferro, il calembour è voluto, che definisce una relazione di forza, di fuoco, di percussioni con cui letteralmente ella piega poco alla volta i metalli alle sue volontà mandando in scena performance che insidiano, sollecitano, obbligano il pubblico a prendere atto di tematiche aspre, dure, spesso legate a istanze di denuncia sociale.

Una performance dunque molto fisica ma nella quale si realizza quel processo di osmosi di cui già dicevamo tra l’operatrice e la sua materia, procedura indispensabile per il conferimento di senso, per le attribuzioni di specifici significati alle opere giunte a compimento. Il ferro, l’acciaio, l’alluminio, il loro algore, la loro freddezza, la loro resistenza vinta attraverso piegature e deformazioni che rimandano alla scomodità dei temi di forte critica sociale che l’artista caparbiamente e da tempo frequenta. La contorsione è imposta con forza e determinazione ai metalli di molte sue sculture, a una materia scelta probabilmente perché, di per sé, non cedevole, non immediatamente malleabile, per meglio alludere allo sforzo da compiere nell’umana esistenza quando si decide di combattere situazioni che oppongono ingiuste resistenze, prevaricazioni incancrenitisi e difficilmente eradicabili. La performance, “faticata”, disagevole, vuole, appunto, suscitare altrettanto disagio in chi osserverà l’esito di un processo creativo che approda a un’opera la quale, congruentemente all’ispirazione, si torce, si piega vinta dalle intenzioni dell’artista. Torsioni ed accartocciamenti dove la non linearità, la spigolosità hanno il preciso compito di determinare uno stato di tensione e precarietà, una prova di forza in atto che lo spettatore deve avvertire con eguale imbarazzo e malessere in una sorta di catartica presa di coscienza delle scomode verità che Rosaria Iazzetta, puntualmente, consegna ai suoi lavori.

Il ferro viene poi introdotto nei domini epistemologici dell’antropologia, più specificamente di quell’antropologia contemporanea che ha scelto di volgersi alle catastrofi, all’analisi delle problematiche ambientali [Ligi 2009, 2012], su di essi costruendo modelli interpretativi che non disdegnano una vocazione applicativa, di critica politica e intervento. Sono domini ai quali Rosaria è adusa e che derivano da una formazione e un percorso, paralleli a quello artistico, che l’ha condotta a laurearsi in sociologia con una tesi in antropologia culturale che, guarda caso, si consacra ancora al ferro indagandone implicazioni e contaminazioni a cui è stato sottoposto da quando divenne materia “umanata”, piegata a una molteplicità di usi ora “nobili” ora anticamera di violenze perpetrate a uomini e ambiente.

C’è poi la vita vissuta anch’essa distillato rintracciabile nella produzione “contro” dell’artista, una vita costretta alla relazione drammatica con contesti violentati e che tale violenza rigettano su quel medesimo consesso umano in seno al quale ci fu e c’è chi si è arrogato e continua ad arrogarsi il diritto di seminare veleni indicibili e non ortaggi, frutta, legumi di una Campania da tempo non più felice. Sempre nel rispetto delle istanze politiche alle quali la sua vocazione artistica intende rispondere, Rosaria ha esperito forme di denuncia sui generis, ad esempio dando alle stampe un insolito fotolibro [Iazzetta 2011] ove ella medesima assieme a una fitta schiera di amici mette in scena ed estremizza, attraverso un singolare uso della ritrattistica fotografica, la morte per camorra di Napoli e della sua vasta, imbarbarita provincia in primis. Qui la carta da stampa non si dimostra meno tagliente dei suoi prediletti metalli. La medesima Rosaria posa in una bella giornata di sole, indossando una muta subacquea con maschera e pinne davanti ad un sinistro cumolo di immondizia bruciata prospiciente il mare; ancora in veste balneare si fa ritrarre su una stuoia come una normale bagnante, qui, però, “bagnata” da altrettanta spazzatura. Ulteriori scatti, finalizzati a produrre un voluto spiazzamento, eleggono a loro soggetto delle armi da fuoco che associate a materiali da costruzione evocano la piaga della speculazione edilizia e degli appalti drogati e dirottati. Altri sarcastici e dolenti accostamenti vedono pistole convivere con la pizza, qui alludendo letteralmente a una “pizza connection” che non rimanda solo ai traffici di droga e al film di Damiani del 1985 che li denunciò, ma proprio alla pizza anch’essa entrata a pieno titolo nel business della malavita. Le fotografie danno inoltre il là a più di centocinquanta testimonianze di persone, donne e uomini di ogni età, che raccontano la loro esperienza nella veste di vittime di odiosi, insopportabili soprusi. Queste testimonianze, volutamente asciutte e lapidarie, sono consegnate a pagine dal funebre fondo nero. Poche e finali pagine bianche narrano invece di chi ha combattuto e vinto sue personali battaglie contro la criminalità. Citiamo questo fotolibro perché già esso esempio eclatante di una performance ove il progetto artistico dell’autrice coinvolge vistosamente, ancor prima del lettore/osservatore, un corpo sociale che indicalmente e iconicamente offre materia significativa all’indispensabile sostrato etnografico di tutta l’operazione, facendosi “coautore” che tale sostrato prima descrive e poi interpreta e rilegge congruentemente agli intenti di Iazzetta.

Questi i temi e le conseguenti metafore in cui vengono essi tradotti dalle laboriose, coinvolgenti, tormentate e tormentanti performance di Rosaria.

Un’ultima recente mostra, Sandwich [5], rappresenta, se possibile, una più incisiva e decisiva esplicitazione di tali cupe e fosche metafore. Qui l’artista, in virtù di quella tendenza alla reductio ad unum di cui dicevamo nelle pagine precedenti ma parimenti sempre fedele alla sua voglia di denunciare, di rendere palese ciò che pur nella sua scandalosa ed imbarazzante evidenza si fa finta di non vedere, affina e rarefa ulteriormente il suo già inconfondibile segno evocando dei topoi ancor più inquietanti, taluni di arcaiche origini, che hanno attraversato epoche e contesti diversi, declinando, a nostro giudizio, un’immagine di fondo primordiale ma pure tristemente contemporanea di cui fra poco diremo.

L’immagine è quella, antica, anzi ancestrale, della spina, e similmente dell’aculeo che, dritto o sinuoso e serpentiforme, penetra acuminato, mordente, dilaniante un tessuto invadendone la sottostante materia in una dinamica che al contempo può attribuire a tale mortifera sonda la facoltà di inoculare sostanze velenose colonizzando e devastando un organismo o, viceversa, di estrarre dal medesimo sostanze vitali in tal maniera svuotandolo, essiccandolo, estinguendolo. Presso diversi popoli, nella raffigurazione di cosmogonie ctonie, ritorna il tema di creature demoniache polimorfe e fortemente stilizzate ove una testa, un corpo, un occhio si collegano a una sorta di proboscide, di stelo tagliente, di lama, di becco che mentre rimane da solo a suggerire la corporeità organica e vivente di tale figura ne connota contemporaneamente l’aggressività puntuta, pungente, perforante, inchiodante[6]. Già, il chiodo: assieme al corno, a una lama di coltello è anch’esso, nella sua forma tanto essenziale quanto acuminata immagine ritornante tra le popolazioni tradizionali a molteplici latitudini.

«All’uso di conficcare chiodi non è estranea un’intenzione malevola», sostiene Han Biedermann che, a tal proposito ricorda come nell’Africa centrale siano diffuse «numerose sculture in legno di forma umana in cui sono conficcati dei «feticci a chiodo» [Biedermann 2007, 115]. Per non andare tanto lontano basta qui ricordare come il chiodo sia presente nelle settimane sante, esibito in processione per ricordare la passione di Cristo, ma pure implicato nelle pratiche di affatturazione e in quelle apotropaiche. Di esso si “celebra” la natura offensiva, o, specularmente, in virtù della sua forma acuminata, del fatto che talora la miglior difesa è l’attacco, un’analoga e contraria capacità difensiva. Nella densa etnografia che è alla base delle sue indagini sul mondo magico, Ernesto de Martino ci fornisce più di un esempio delle funzioni assunte da chiodi, aghi e spilli. Nelle strategie atte a fugare la fascinazione, a “distrarre” e distogliere il malocchio dai suoi malevoli intenti lo studioso evoca

il caso degli aghi, ai quali doveva originariamente associarsi l’idea fondamentale di pungere il portatore di fatture e di malie, mentre ora, accanto a questa spiegazione, ancora viva, viene data anche l’altra secondo la quale il fascino giunto davanti a una croce formata di spilli non sa decidere se si tratta di Cristo o del diavolo: la croce gli ricorda Cristo, gli spilli il diavolo. Travagliata dal dubbio, e fascinata essa stessa dalla contraddizione, la «magia» resta irretita [de Martino 1978, 37-38][7].

Testa del chiodo e cruna dell’ago all’apice, lungo e metallico corpo terminante al pedice in una cuspide acuminata: anche in ambito rurale, ma potremmo aggiungere pure marinaro [Baldi 2015, 28-61] tali oggetti sono sussunti in un orizzonte magico per la loro capacità di offesa.

Anche il corno, benché simbolo polisemico per definizione e dunque caricato di significati tra i più diversi e contrastanti, viene spesso posto in associazione con la tracotanza della sua energia intrinseca: «ogni corno - fanno notare Chevalier e Gheerbrant - finisce per significare la potenza aggressiva del bene e del male» per cui, nel dettaglio, «il corno può però anche rappresentare la forza altera ed aggressiva degli arroganti» [Chevalier, Gheerbrant 1992, vol I, 321-322].

Altre immagini consorelle contribuiscono sia a definire che a declinare questo potente simbolo sovente mortifero: i visionari ma pure iperrealistici mondi dipinti da Bosch ce ne offrono ulteriori esempi. Ci sovviene soprattutto, nell’ala destra del trittico Il giardino delle delizie terrene, ove paradiso e inferno coabitano spazi prossimi,

il famoso mostro che si leva al centro sopra l’acqua ghiacciata della palude infernale simbolo della gula (gola). Il corpo è simile ad un grande guscio d’uovo svuotato, trapassato dai rami spogli delle sue stesse gambe in forma d’albero. Il torso assomiglia a una carcassa, odioso avanzo di un greve pasto. Nel corpo del mostro alcune miserevoli anime siedono irrigidite, paralizzate dall’orrore […]. La testa pallida e cadaverica del mostro reca un enorme cappello formato da una cornamusa color rosa e da un tavolo che ne costituisce la falda. Anime dannate, guidate da scorte demoniache, sono costrette a camminare in tondo sopra la tavola per una macabra passeggiata digestiva [Brand Philip 1961, 6-7].

Il quattrocentesco artista olandese, gran rimescolatore di simbologie e metafore tra le più diverse, da codeste fa discendere «un mondo affascinante di forme mostruose, traboccante di spirito e di sorprese, di doppi e tripli sensi, dell’eterna magia che procede da un discorso fatto per enigmi» [Brand Philip 1961, 2], ma al contempo siffatto mondo ci rende decifrabile in relazione almeno all’archetipo ultimo al quale intende ricondursi nella caratterizzazione delle sue creature e nell’attribuzione a esse di significati “prevalenti” e dominanti, ovvero, per quanto attiene al nostro discorso, ad un involucro organico trafitto e che trafigge. Non pare inoltre peregrina la constatazione che il grosso corpo-stomaco sorretto da gambe e stecchi, sfondato e spalancato, sia associato al peccato capitale della gola, divenendo patente espressione di un’ingordigia famelica, aggressiva, oscena e smodata[8].

Da Bosch a Dalì, dal petrolio lucano a Spielberg e Cruise.

La grande testa sospesa di “Sonno”, gli stuoli di elefanti, rinoceronti e cavalli che incedono ad altezze enormi da terra sostenuti da sottilissime e lunghissime gambe presenti, ad esempio, in dipinti quali Cavalcata celeste, Sogno causato dal volo di un'ape intorno a una melagrana un attimo prima del risveglio, La tentazione di Sant’Antonio dell’artista catalano, pur nel coacervo semantico di esplicitate o possibili interpretazioni a cui rimandano, ci suggeriscono tutti, alla base, il senso di estraneità e di lontananza di tali iperboliche creature dalla realtà, la loro inafferrabilità ma, al tempo medesimo, la loro incombenza, la minaccia che promana dal loro gigantismo.

Virano decisamente al negativo altrettanti attuali “immagini” formalmente apparentabili a quelle di cui abbiamo sino ad ora detto, “immagini tecnologiche”, moderne, modernissime, talora letteralmente fantascientifiche e al contempo figurativamente arcaiche, sospese dunque su questo limen che le distingue e le apparenta, che le rende antiche e futuribili, aliene e criptiche, quanto altrettanto scandalosamente riconoscibili nella loro minacciosa pericolosità, in altri casi nella loro esplicita vocazione annientatrice, nella loro potenza distruttrice.

Ci pare qui interessante richiamarci, nell’ambito delle recenti e correnti vicende connesse alle estrazioni petrolifere in Basilicata, alle rappresentazioni a cui esse hanno dato vita nella popolazione così come analizzate da Alliegro.

Simbolicamente, il pozzo che si conficca nel sottosuolo per succhiare il nettare della terra, rievoca un processo di inseminazione di radici profonde ai fini del consolidamento di una presenza. Quando i tentacoli delle trivelle si allungano nel sottosuolo e i fari accecanti delle torri illuminano l’orizzonte, ha termine un lungo processo di conoscenza preliminare ed ha avvio un nuovo ciclo di scambi più profondi ed intensi tra compagnie petrolifere e territorio. Questo radicamento territoriale, che segna in effetti un punto di non ritorno, descritto successivamente dalla popolazione alla stregua di una “cozza che si aggrappa allo scoglio”, “come il forestiero che entra di lato e si mette di piatto”, ebbe luogo nel quadro di un evidente paradosso: proprio quando la relazione si rafforzava e si faceva per certi versi irreversibile, la presenza si occultava e si mimetizzava. […] Per l’ubicazione dei primi pozzi vennero scelte località particolari, in aree decentrate sottratte a facili approcci visivi. […] La scelta dei luoghi s’ispirava ad un modus operandi molto chiaro improntato ad una […] strategia della dissimulazione [Alliegro 2012, 86-87].

A ben notare è proprio questa mimetizzazione delle stazioni di pompaggio a rendere evidente, all’opposto, la forza del topos che forse più immediatamente di altri connota il petrolio, ovvero la trivella, la spina d’acciaio che si conficca profondamente nei suoli per suggerne e rubarne la liquida, geologica linfa. Una gigantesca, sinistra zanzara che mentre tira su il greggio, al contempo, nella sua luciferina, inquietante essenza, inocula nella terra ma anche aspira e libera nell’aria il suo greve respiro, composto da miasmi puteolenti sfiatati e bruciati da altrettanto inquietanti fiammate che letteralmente inibiscono il respiro, contaminano l’ambiente, assassinano la gente[9].

A sedimentare cotanta angosciante figura, a ribadirne la facoltà sterminatrice, l’intento di dare la morte ha contribuito parimenti il cinema. La guerra dei mondi di Steven Spielberg del 2005 con Tom Cruise ispirato al ben noto omonimo romanzo del 1898 di Herbert George Wells ci presenta sonde aliene serpentiformi dotate di un enorme occhio che si infilano nelle abitazioni, anzi, che al pari di un virus che si propaga implacabile, penetrano e ne violano gli ambienti interni, finanche le cantine e le fondamenta. Nella pellicola le vere antagoniste di un’umanità allo sbando in cerca dell’eroe solitario che le salvi dall’annientamento, sono però delle torreggianti mastodontiche macchine “organiche” e transgeniche dotate di un grosso capo e di un orifizio sottostante simile all’apparato boccale di un polpo e che come esso incedono sorreggendosi su oblunghe gambe tentacolari disponendo altresì di spropositati peduncoli capaci di allungarsi fino a terra per ghermire la popolazione in fuga e farne il proprio pasto.

In Indipendence day - Regeneration del 2016, pellicola di Roland Emmerich, vanno similmente in scena, nell’orrifico armamentario di una forza aliena incontenibile nelle dimensioni e nelle capacità di offesa, gangli simili ai sifoni di tornado e tifoni capaci di avventarsi sulla terra, estroflessi dall’astronave, suggendo, ingurgitando e poi rivomitando ciò che hanno precedentemente inghiottito assieme ad altre creature mostruose dotate di lunghi e sciabolanti tentacoli portatori di morte[10].

Quello del gigantismo e della mostruosità che giocano su un salto di scala e una patente distonia morfologica quali aspetti caratteristici, terrificanti, disorientanti e talora realmente pericolosi, non sono certo prerogative della contemporanea cinematografia di fantascienza. Si pensi ai bestiari medievali, a quella letteratura e a quella iconografia variamente fantastica dove prende corpo una visione del mondo animale in funzione di quella umana, o meglio, dove «l’immagine del rapporto con l’animale precede quella dell’animale stesso». Siamo al cospetto di una sorta di «zooantropologia inconscia» [Marchesini 1999, 9], che determina una rappresentazione antropocentrata e antroporiferita del mondo animale, incline, in mancanza di descrizioni certe, a trasfigurare sembianze, dimensioni, istinti delle creature che popolano i menzionati bestiari, spesso enfatizzandone la supposta natura ctonia, demoniaca, mostruosa[11]. L’animale è assunto nei termini di un’identità che quando incerta, induce chi ne ha ideato e disegnato le fattezze, ad accentuare tale sua indefinita alterità in chiave orribile, ributtante. Codesta peculiarità è tratto parimenti imprescindibile di molte antiche macchine sceniche che già dal medioevo, per esempio nella Francia centrale e meridionale, comparivano nei carnevali e in occasione di riti pentecostali. L’abnormità dimensionale si faceva ancor più spaventosa in ragione del tipo di creatura che il macchinario doveva “impersonare”, ovvero mostri variamente interpretati, rettili e draghi, caratterizzati da grosse teste ondeggianti con fauci spalancate e irte di denti acuminati, capaci di sputar fuoco, di ergersi alti sulla folla fisicamente e impietosamente frustata dai violenti colpi delle loro code[12].

Tracotanza, aggressività, spietatezza sono le aggettivazioni a cui siamo spesso ricorsi per attribuire una natura, dunque sovente distruttrice e mortifera, a una eterogenea categoria di macchine iperreali e di creature fantastiche che sono però tra loro morfologicamente apparentabili per la frequente presenza di un condotto tubolare e sinistro che, rigido come una verga, sciabolante, falciante e lacerante come una coda, ondeggiante come un enorme e orribile tentacolo o ricurvo come il pungiglione adunco di uno scorpione, si precipita e si ficca sul suolo sottostante comandato da una smisurata e lontana testa, in quel suolo iniettando i suoi chimici veleni, i suoi letali putridumi.

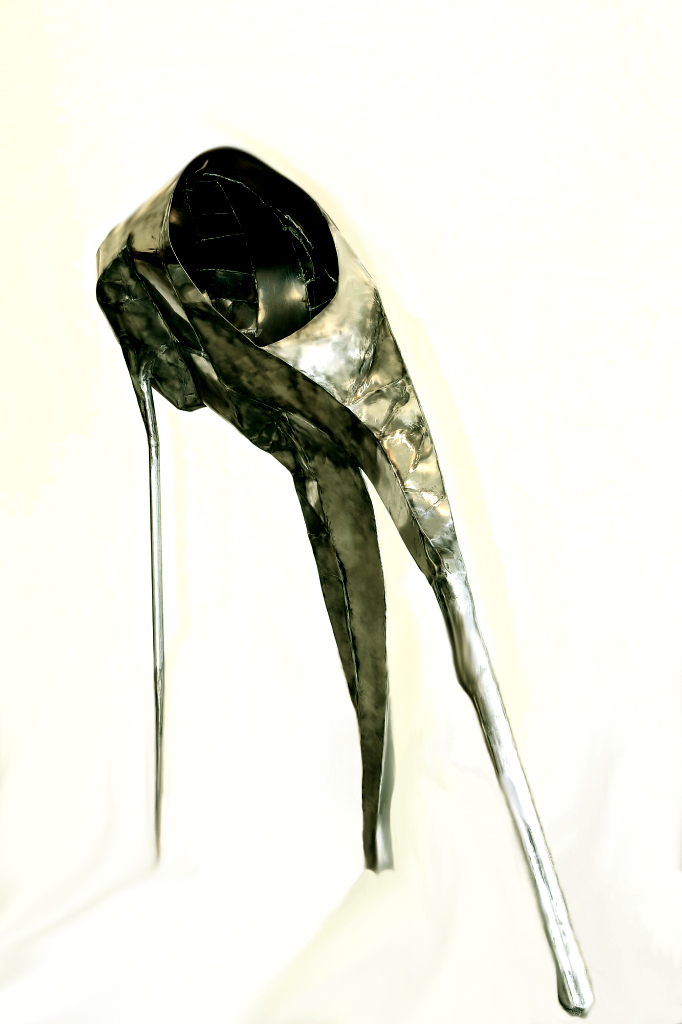

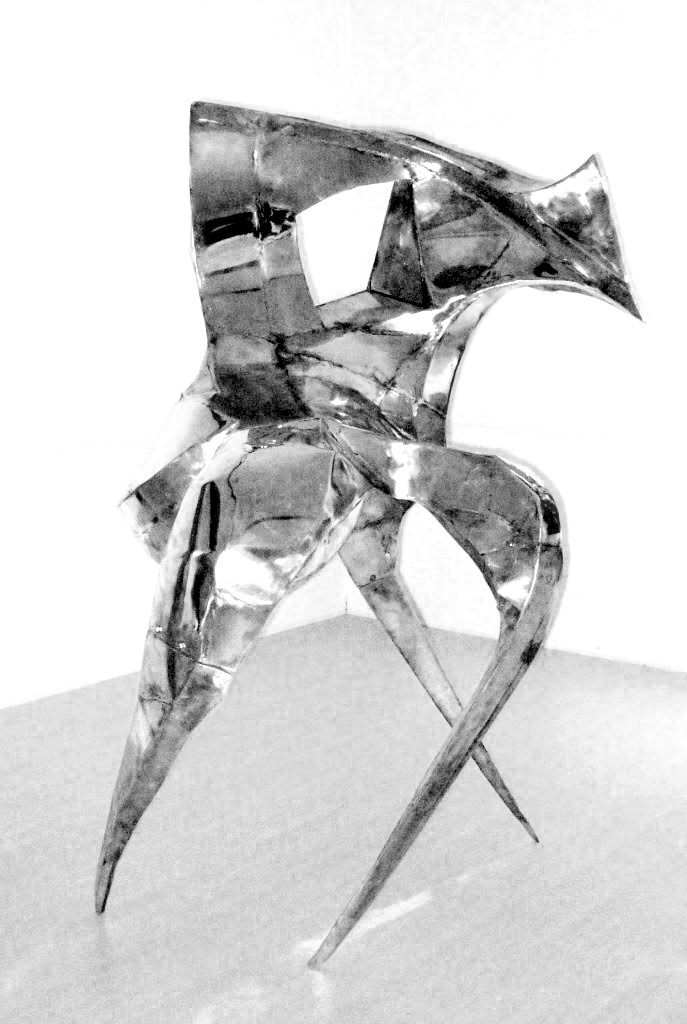

A nostro modesto modo di vedere molto di quel complesso, aguzzo e affilato serraglio su cui ci siamo appena soffermati ispira e connota sia nelle forme che nelle angoscianti significazioni le ferrose macchine di Rosaria Iazzetta che impongono la loro vistosa, bieca e angustiante presenza nella mostra Sandwich, impietosa metafora dell’inquinamento campano che contamina la terra, la salute, l’etica e la cultura di chi colà vive o sopravvive, di chi subisce, tollera, nega, impone un avvelenamento costante, incontrollabile, irreversibile. Sono sculture nodose e sofferte, irregolarmente tortili, che evocano bestie sinistre colte nell’atto di curvarsi, implacabili e impietose, verso il terreno violandolo, penetrandolo, trapassandolo, contaminandolo, contagiandolo. Partecipano dunque di quell’eterogeneo pantheon da noi testé declinato, eterogeneo sì ma congruente nella primigenia, essenziale struttura di puntuto chiodo malvagiamente connotato.

|

Foto 1

|

Foto 2

|

Foto 3

|

Foto 4

|

Foto 5

Foto 1 - 5. Le metalliche, puntute, inquietanti creature a cui Rosaria Iazzetta, nella mostra “Sandwich”, affida l’ingrato compito di farsi venefica metafora delle aggressioni perpetrate all’ambiente, ora “rintanate”, al pari di enormi e velenosi ragni, in ambienti chiusi e algidi, ora allo scoperto in procinto di invadere le città.

Tornando al metallo l’artista ha dato forme, per usare ancora un’espressione di Faeta che “sfigurano”, che attivando un processo di “defigurazione” da un quid desunto dalla realtà, da un ἀνάλογον, giungono a un nuovo assetto morfologico e semantico, il cui significato, pur nell’apparente astrattezza degli oggetti realizzati, non si sdilinquisce ma anzi, in forza dei topoi da noi ricordati, si dichiara ineluttabilmente affermando un’identità fattasi decisamente “iperpotente” [Faeta 2000, 34].

Ci attendono quindi nell’esposizione bestie metalliche aduste e corrusche, sbilenche e contorte caratterizzate da una testa “sfigurata”, tormentata da bombature, rientranze, angoli acuti da cui si dipartono lunghe e aghiformi zampe, proboscidi lascive e fameliche, lame aguzze pronte a intrufolarsi nel terreno penetrandone l’inerme crosta, lì riversando la loro violenta tossicità. Lo spiazzamento è drammatico perché dietro quelle contorte silhouette saremmo tentati di rinvenire le tracce di utensili ed esseri antichi e familiari, propri di contesti contadini a essi simbioticamente irrelati, legati a pratiche produttive e vivificanti come vomeri, aratri, falci, rastrelli o ancora come ardeidi e fenicotteri che paesaggi rurali e palustri popolano graziosamente da sempre. In virtù di certune assonanze morfologiche, aste, pertiche, lame, lunghe ed esili zampe vorremmo ricondurre le macchine di Iazzetta nei perimetri di un mondo conosciuto, domestico e domesticato, dunque inoffensivo ma l’artista non ce lo concede.

Le sue sono e rimangono macchine aliene. Sono graffiature profonde che possono ricordare i graffiti rupestri per il tratto netto, essenziale, appartenenti però a una vicenda sociale, a una storia decisamente odierna.

A proposito del fatto che «le forme hanno una storia» [Ronzon 2010, 25] ma che gli stili artistici non possono essere inseriti in una visione meramente progressiva se non addirittura tardo-evoluzionistica dell’arte, Ronzon, muovendo da questo assunto, propone l’approccio alla questione da parte di Leroi-Gourhan in merito all’analisi dell’arte parietale.

Lo studioso considerò […] ogni caverna una composizione integrata, un santuario in cui il numero e le posizioni degli animali avevano un significato unitario e sistematico all’interno di uno schema oppositivo fissato intorno alla dualità maschile/femminile in quanto parte di un culto di fertilità. Ogni animale divenne un simbolo, con una divisione primaria fra i cavalli, visti come simboli maschili, e i bisonti visti come simboli femminili. Leroi-Gourhan ritenne che anche segni astratti e manufatti fossero dotati di una valenza sessuale (per esempio le lance ne avevano una maschile, le ferite una femminile)» [Ronzon 2010, 25-26].

Al di là dell’odierna possibilità di sostenere o meno codesto taglio evidentemente strutturalista, va riconosciuto a Leroi-Gourhan il tentativo di ricomporre e decrittare un determinato contesto artistico, quello, nello specifico, dell’arte paleolitica, nella sua natura di simbolo.

Ne discende, secondo Brancato, che «l’arte è in questa prospettiva il frutto di un’opera di traduzione dell’esperienza in simboli e astrazioni […]. Intesa come comunicazione che media tra gli uomini e la tecnica, l’arte definisce per una parte consistente l’habitat linguistico cui i nostri antenati accedono al fine di mettere ordine nel caos del cosmo» [Brancato 2017,56].

Arte come strategia se non per arrestare il caos, almeno per circoscriverlo, mettendo mano a «residui di carbone e grasso animale bruciato» con cui disegnare figure che «si ricompongono in unità di senso» [Brancato 2017,56], ribadendo, in altri termini, un «esserci nel mondo»[13] dove la pratica pittografica riassembla, riorganizzandola in maniera armonica e rassicurante, una quotidiana esistenza aleatoria, instabile, problematica, rischiosa.

Abbiamo già detto del “primitivismo” ancestrale ed essenziale delle “creature” di Iazzetta, esili e filiformi come la stilizzata effige di un’animale dipinto su una roccia. Volendo chiedersi se anche nella produzione di questa donna “di ferro” sussista un binomio maschile/femminile diremmo però di no. L’accezione simbolica che ella attribuisce alle sue cieche teste prende un’altra strada. Rosaria nega infatti ai suoi metalli contorti ogni qual forma di fertilità per cui la citata dualità simbolica si sfalda per ricomporsi in ulteriore forma programmaticamente provvisoria ove la modellazione delle slabbrate lastre parrebbe lasciare spazio a ulteriori possibili contorsioni, le contorsioni di un essere mortifero, ineluttabilmente ambiguo, decomposto[14]. Forma storicamente ascrivibile a una temperie nella quale non certo e non solo la terra dei fuochi ma l’intero pianeta è sottoposto e costretto dall’uomo a perdere i suoi originari e salvifici connotati, incancrenendosi in una mistura melmosa, in un liquame venefico. Arte, di conseguenza, che sì, intende misurarsi con il caos ma non con l’intenzione di disinnescarlo, sottolineandone invece tutta la tragica e dilagante attuale pericolosità.

Ecco allora glabri, lucenti, metallici, spigolosi, taglienti crani ma al contempo stomachiche cavità dalle quali si originano e si allungano artigli che puntano decisi verso il suolo; tali perniciosi ibridi biomeccanici esprimono mirabilmente la loro condizione assolutamente altra, inscalfibile, inarrivabile, indistruttibile, non arginabile, soprattutto disumana. Si fanno tristo emblema di quella disumanità che solo l’umanità genera ai danni di sé stessa, un’umanità cieca e avida, che lassù, chiusa in quelle isole metalliche, alte e distanti dalla terra profanata, da tale profanazione pensano di trarre indebiti guadagni evitandosi contaminazioni improvvide. L’altezza da terra di tali centrali di comando del malaffare che si aggirano ingorde e insaziabili, proprio come nella “gula” di Bosch, non le preserverà, almeno questo ci auguriamo, da quei campi che avvelenano: arriverà il giorno in cui i loro adunchi esofagi rigurgiteranno le tossine, i cancri da cui ciecamente si ritenevano immuni.

Nel grado di formalismo che norma l’agire sociale, ove, come ricorda Mary Douglas, il grado di formalismo di un corpo sociale, esprimendosi in un codice dato, va innanzitutto visto in relazione alla dimensione corporea individuale e alla necessità del suo controllo [Douglas 1979, 99], le forme dell’arte, così come espresse dai modelli iconici che stiamo analizzando, si fanno, si vogliono invece fare, dati gli specifici intenti di denuncia, informali ma non nel senso comunemente attribuito al termine. Potremmo dire che il formalismo è costretto nei territori fecondamente caotici non del suo generico opposto, l’informale, ma, più specificamente, della deformazione, della destrutturazione. Deformazione, decostruzione quale procedura che però, si badi bene, non si preclude la possibilità e la necessità di pervenire ad altre, ulteriori forme a patto però che esse siano programmaticamente dissonanti rispetto a quelle, per così dire, di natura, non contemplate tra quelle formali, codificate e socialmente approvate.

È questa, e da sempre, la dinamica, non codina, non ruffiana, di quelle produzioni artistiche che mediante disassamenti, iperboli, lacerazioni, contrazioni, dilatazioni, spasmi rompono gli schemi. Tale rottura passa attraverso nuove messe in forma che fanno della deformazione il veicolo comunicativo con cui parlano a un corpo sociale non più in linea, non più in relazione con i corpi biologici di coloro che di tale consesso umano fanno obtorto collo parte. C’è di più: i lavori di Iazzetta perseguono una deformità “formalmente” speculare a corpi sociali che a loro volta, ahimè, la infliggono ma anche la ereditano da corpi biologici, essi per primi, essi soprattutto deformati, sfigurati dai veleni, dalle diossine, dai tumori e, più a monte, da corruzione, malversazione, violenza criminale.

In Sandwich altri tremendi e macabri contenitori “corporali” attendono il visitatore. Si tratta di ulteriori recipienti, di cofani metallici, algidi, spigolosi, di scatole assolutamente chiuse, inviolabili ma violanti, accostate a organi interni sezionati, resecati, da esse espunti, amputati dai corpi biologici a cui appartenevano, organi realizzati in terracotta e ceramica, materiali da sempre accolti benevolmente nella cornice domestica, nelle pratiche alimentari, nella tradizione contadina, che qui, invece, sanciscono secondo una diversa modalità l’irruzione dell’inquinamento nella vita e nella salute di coloro che abitano territori avvelenati. L’organo di arrendevole argilla testimonia la sua impotenza mentre la cassa ferrosa, come una mannaia, si cala su di esso, inerme, incidendolo e lacerandolo. Codesta tragica “decapitazione” passa quindi attraverso processi deformanti, vuoi i mostri tripedi di cui si è detto in precedenza, vuoi queste “buatte”, questi bidoni simboleggiati da castranti parallelepipedi inscalfibili di contaminante metallo “pesante”.

|

Foto 6

|

Foto 7

Foto 6 - 7. Ancora metallo nelle fredde e taglienti spigolosità di “buatte”, di inscalfibili scatole che aggrediscono le forme viventi, penetrandole, sventrandole, dissezionandole.

Metallo non riconducibile alle aduse forme tradizionali che acquista, ad esempio, nelle prassi del lavoro agricolo, in cui diviene il ferro venato dalle calde striature rugginose dell’aratro, o, negli ambienti casalinghi, il rame tirato a lucido delle brocche, il bronzo biondo del mortaio. È, viceversa glaciale lamiera argentea, lucidata, spazzolata, banda di latta industriale, contenitore industriale, rifiuto industriale che si fa strada nella terra, che “imprinta” le colture e che alla fine, in guisa, come dicevamo, di metallo pesante risale surrettiziamente nelle vene, mutando i medesimi corpi biologici. In questa dinamica di penetrazione, avvelenamento e svuotamento tali apparati metallici tornano a evocarci ulteriori antiche immagini: la macchina di Iazzetta si fa creatura stregonesca, che come la strega gioca con i corpi che intende possedere aggredendoli dall’esterno e dall’interno[15].

Di contro, ma non deve tramutarsi in possibile consolazione, talora si assiste stupefatti a una natura più forte di qualunque percolato, che con caparbia, pertinace volontà, pur violata e avvelenata nel suo profondo, prova a rigenerarsi, trovando scappatoie mutanti, rapidamente iscritte in un rinnovato genoma, con cui essa rimargina gli sfregi subiti dall’umana irresponsabile, cinica e cieca genia. Una natura che nel medesimo ventre di una di queste macchine di latta, un ventre esploso, slabbrato, dilaniato impone a dei germogli miracolosamente sopravvissuti di rinascere, di rifiorire[16]. Una natura alla quale Rosaria Iazzetta non nega, per ipotesi, una possibile riaffermazione benché in una cornice sempre nefasta e inquietante dove la bellezza dell’infiorescenza è comunque prigioniera della bruttezza oscena ed esplicita del freddo macchinario metallico.

Bruttura, deformità, indecenza che l’artista ci sbatte scientemente, programmaticamente in faccia in una mostra ove non sia possibile evitarle ma soprattutto misconoscerle. Iazzetta si incardina qui a uno stile “inequivocabile” che se un visitatore non informato può non ancorare a specifici significati denotativi, non obnubila certo quelli connotativi, duri e tragici[17].

Bruttura che il visitatore si ritrova a ogni passo di fronte nel percorso di un’esposizione che si fa dolorosa performance, di un’installazione che assume il carattere di dolente habitat partecipativo, ambito di una mostruosità che lo insegue, lo incalza, lo assedia, lo imprigiona, lo angoscia. Come ricorda Eco un “brutto” che abita l’arte a ogni latitudine e in ogni tempo sospeso tra istanza catartica e irrimediabile de profundis.

Nessuna coscienza della relatività dei valori estetici elimina il fatto che in questi casi noi riconosciamo senza esitazioni il brutto e non riusciamo a trasformarlo in oggetto di piacere. Allora comprendiamo perché l’arte dei vari secoli è tornata con tanta insistenza a raffigurarci il brutto. Per marginale che fosse la sua voce, ha cercato di ricordarci che, malgrado l’ottimismo di alcuni metafisici, a questo mondo c’è qualcosa di irriducibilmente e tristemente maligno [Eco 2007, 436].

Rosaria Iazzetta ce lo presentifica senza se e senza ma.

Alliegro E. V. 2012, Il totem nero. Petrolio, sviluppo e conflitti in Basilicata. Antropologia politica di una provincia italiana, Roma: CISU.

Baldi A. 2015, Magie di mare. Fabulazioni e raffigurazioni di antiche paure, Roma: Squilibri.

Bandi H-G., Breuil H., Berger-Kirchner L., Lhote H., Holm E., Lommel A. 1960, Età della pietra 1960, Milano: Il Saggiatore.

Biedermann H. 2007, Simboli. Astrologia, cabala, alchimia, emblemi araldici, segni, cifre, simboli nella storia della civiltà, Milano: RCS-Garzanti.

Brancato S. 2017, L’imperio dei segni. Igort tra Walter Benjamin e Walt Disney, Napoli: Edizioni d’if.

Brand Philip L. 1961, Hieronymus Bosch, Milano: Garzanti.

Bühler A., Barrow T., Mountford C. P. 1961, Oceania, Milano: Il Saggiatore.

Bühler A. 1961, L’arte dell’Oceania, in Bühler A., Barrow T., Mountford C.P. 1961, Oceania, Milano: Il Saggiatore, 3-201.

Caoci A. (ed.) 2008, Antropologia, estetica, arte, Milano: Franco Angeli.

Chevalier J., Gheerbrant A. 1992, Dizionario dei simboli. Miti sogni costumi gesti forme figure colori numeri, voll. II, Milano: Rizzoli.

Douglas M. 1979, I simboli naturali. Sistema cosmologico e strutture sociali, Torino: Einaudi.

Eco U. 2007, Storia della bruttezza, Torino: Bompiani.

Esposito V. 2012, Il fotografo, il santo, due registi e tre film. Temi e riflessioni di etnologia audiovisiva, Milano: Franco Angeli.

Faeta F. 2000, Il santo e l’aquilone. Per un’antropologia dell’immaginario popolare nel secolo XX, Palermo: Sellerio, 2000.

de Martino E. 1978, Sud e Magia, Milano: Feltrinelli.

de Martino E. 2005, Scritti filosofici. A cura di Roberto Pàstina, Napoli: Istituto Italiano per gli Studi Storici.

Disselhoff H-D., Linné S. 1961, Antica America, Milano: Il Saggiatore.

Disselhoff H-D. 1961, “Arte delle regioni andine”, in Disselhoff H-D., Linné S., 1961, Antica America, Milano: Il Saggiatore, 143-283.

Iazzetta R. 2011, La mala tolleranza. La felicità vince quando la speranza e la coscienza smettono di essere latitanti, Napoli: Ulisse&Calipso Edizioni mediterranee.

Kracauer S. 1977, Cinema tedesco dal «Gabinetto del dottor Caligari» a Hitler, Milano: Mondadori.

Layton R. 1981, Antropologia dell’arte, Milano: Feltrinelli.

Lhote H. 1960, Arte rupestre dell’Africa minore e del Sahara, in Bandi H-G, Breuil H., Berger-Kirchner L., Lhote H., Holm E., Lommel A., 1960, Età della pietra, Milano: Il Saggiatore,103-160.

Ligi G. 2009, Antropologia dei disastri, Bari: Laterza.

Ligi G. (ed.) 2012, Antropologia del rischio, La ricerca Folklorica n°66.

Marano F. (ed.) 2013, Mappare. Arte, antropologia, scienza, Matera: Altrimedia.

Marano F. 2013, L’antropologia ha bisogno dell’arte?, in Marano F. (ed.) 2013, Mappare. Arte, antropologia, scienza, Matera: Altrimedia, 61-70

Marchesini R. (ed.) 1999, Zooantropologia. Animali e umani: analisi di un rapporto, Red: Como.

Marcus e., Myers F.R. 2008, Lo scambio nell’arte e nella cultura, in Caoci A. (ed.) 2008, Antropologia, estetica, arte, Milano: Franco Angeli, 151-204.

Schechner R. 1999, Magnitudine della performance, Roma: Bulzoni.

Vovelle M. 1989, Immagini e immaginario nella storia. Fantasmi e certezze dal medioevo al Novecento, Roma: Editori Riuniti.

[1] Al momento attuale è stato elaborato un check list che distingue alcune sezioni tematiche su cui l’intervistato è invitato a parlare muovendosi dal piano denotativo a quello connotativo e valutativo. La biografia, il percorso di studi, le frequentazioni in campo artistico costituiscono il primo focus; segue una batteria di domande relativa ai filoni di ricerca, agli ambiti sperimentali in cui è venuta dipanandosi nel tempo la personale produzione artistica a cui non va disgiunta la richiesta di una valutazione dei motivi che hanno condotto al transito da una “corrente” a un’altra. Un ulteriore settore è quello del rapporto con il mercato dell’arte e delle scelte effettuate nel collocarvisi o meno e dove. Si approda così alla disamina della relazione tra arte e antropologia così come interpretata per un verso a livello generale, teorico e scientifico, e per l’altro in connessione con la propria attività creativa.

[2] Lo studioso partendo da tale assioma prova a «suggerire sette magnitudini della performance di cui si dovrebbe esplorare la mutua interconnessione» [Schechner 1999, 190-191] intesa come processo complesso in seno al quale si determina una modalità di comunicazione ove il comportamento reale e spontaneo in certuni casi giunge addirittura a saldarsi a quello performativo e simbolico senza soluzione di continuità. Autori e destinatari della performance, procedure insite nell’esecuzione della performance, spazi e tempi in cui essa si determina divengono tutti elementi inscindibili il cui senso complessivo emerge dalla loro “compartecipazione”, da ruolo, funzione e grado di coinvolgimento assunto nel processo complessivo ove ogni parte in causa si disvela all’altra.

[3] Si tratta di una delle interviste che effettuammo nell’ambito di una ricerca diretta da Lello Mazzacane e commissionata dalla Comunità montana Alta Irpinia, finalizzata, dopo il terremoto del 1980, negli anni 1983-1985 a censire e valorizzare quelle attività tradizionali ancora esistenti sul territorio irpino (artigianato, lavoro agricolo, feste popolari) caparbiamente sopravvissute al sisma. Chi scrive analizzò specificamente le forme dell’artigianato locale, dalla scultura della pietra e della lavorazione della creta all’intarsio su legno, alla tradizione del tombolo. Il nome del vasaio di Calitri intervistato nel mese di luglio 1984 era Francesco. Di tale intervista si possiede presso gli archivi audiovisivi del MAM - Museo antropologico multimediale dell’Università di Napoli Federico II, sia la registrazione del colloquio che la documentazione fotografica del lavoro svolto dall’artigiano nell’antica bottega e del forno carico di oggetti da cuocere.

[4] A dirla tutta la procedura che dall’idea di base, passando per le sostanze, le tecniche e gli strumenti da utilizzare, avrebbe condotto all’opera conclusiva era suscettibile e debitrice di altri “incontri” capaci anch’essi di influenzare tale processo, dal tipo di legno messo ad ardere nel forno e dalla sua stagionatura, dalle condizioni atmosferiche e dal conseguente grado di umidità dell’aria, finanche dall’acqua che in inverno ed estate attribuiva alla creta caratteristiche differenti. In questa prospettiva ben si comprende come l’atto creativo non sia possibile cogliere solo attraverso l’analisi dell’oggetto finito ma necessariamente mediante la storia di quest’ultimo, dagli eventuali bozzetti di partenza, finanche ai ripensamenti, ai dubbi, a cancellazioni e rifacimenti di chi lo realizzò.

[5] Sandwich è il termine attribuito nella terra dei fuochi a una particolare tecnica, tanto empirica quanto efferata e criminale, che consente uno stoccaggio poco visibile di rifiuti altamente tossici mediante il loro compattamento tra strati di immondizia per così dire più prosaicamente “ordinaria”.

[6] Alludiamo a pali cerimoniali diffusi presso il distretto di Asmat nella Nuova Guinea sud-occidentale di rimarchevole altezza, tra i cinque e i sei metri, costituiti nella loro parte sommitale da un fitto coacervo di figure, soprattutto nemici vinti e uccisi, nel complesso «una decorazione esageratamente grande» [Bühler 1961, 109], per poi rastremarsi in basso, in un semplice affusolato bastone da conficcare nel terreno Ricordiamo altresì, demoni in guisa di chiocciola marina appartenenti alla cultura peruviana andina dei Moche, contraddistinti da un piccolo corpo ma da un collo lunghissimo terminante in una bocca dentata e digrignante e, all’opposto da una coda altrettanto smisurata e serpentiforme, pure essa caratterizzata da un’ulteriore testa con fauci dischiuse [Disselhoff 1961, 194]. Al Sahara preistorico, nella area dei Tassili, appartengono pitture rupestri ove è la medesima figura umana a essere caratterizzata da una grossa e tonda testa innestata su un corpo estremamente allungato e filiforme. Dovrebbero rappresentare officianti di riti animistici ove la relazione con divinità dell’oltremondano è auspicato da gigantesche e sinistre maschere caratterizzate dall’esclusiva presenza di due occhi guatanti [Lhote 1960, 125].

[7] Ulteriori esemplificazioni dei compiti che vengono affidati a chiodi e spilli nel rintuzzare l’orizzonte del negativo de Martino fornisce a proposito del chiodo conficcato nel punto della casa in cui è venuto alla luce un neonato per “fissarne” la presenza nel mondo o anche in relazione agli abitini che al loro interno possono contenere spilli in croce [de Martino 1978, 34, 36].

[8] Il tema di una voracità insaziabile ha avuto nei secoli innumerevoli declinazioni e ancora nel Novecento è divenuto simbolo di una onnivora società consumistica capace di consumare ciecamente perfino sé medesima fino alla sua consunzione, alla sua estinzione. Ci sovviene a tal proposito il film inglese a episodi Monty Python’s - The Meaning of life del 1983, nel dettaglio la Parte VI dal titolo The Autumn years in cui il signor Creosote, un gigantesco e bulimico personaggio fa il suo ingresso in un ristorante ove ingurgita di tutto mentre il suo stomaco si gonfia a dismisura. Al termine di tale pantagruelico pasto chiederà una mentina che si rivelerà autentica goccia in grado di far traboccare il vaso: nel dettaglio l’addome di Creosote esploderà fragorosamente con rivoltanti brandelli di cibo indigesto e interiora schizzati in ogni dove. L’oscenità del troppo.

[9] Le procedure di estrazione sono dunque in grado di modificare un altro simbolo tradizionalmente positivo, quello del fuoco che scalda, che consente la trasformazione dei cibi, che purifica. «Da qui – nota ancora Alliegro – lo svilupparsi di un vero e proprio sistema semiologico relativo ad una fiamma che (…) per i locali detentori di expertice indotta, di know-how acquisito sul campo, assumeva invece sembianze molto diverse, a seconda dei processi di lavorazione e della direzione dei venti, trasmettendo ansia ed inquietudine piuttosto che calma e serenità» [Alliegro 2012, 207-208].

[10] Codesta immagine è decisamente frequente nella fantascienza e nei monster movie, soprattutto quelli che pescano le loro creature surdimensionate tra i ragni. Ricordiamo tra i molti Tarantula di Jack Arnold del 1955, La vendetta del ragno nero di Bert I. Gordon del 1958, L’impero delle termiti giganti ancora di Gordon del 1977, Arachnophobia di Frank Marhall del 1990, Arachnid di Jack Sholder del 2001, Spiders Arac attack – Mostri a otto zampe di Ellory Elkayem del 2002, di Tibor Takács del 2013 e, infine, anche Spider hunter amazing city,un android gameplay.

[11] «Come i bestiari di fanta e criptozoologia o gli stereotipi animali che figurano a vario titolo nella narrativa e nell’iconografia, questa letteratura scomposta e contradditoria, con i suoi voli pindarici nell’immaginario e nell’inconscio e i suoi pregiudizi, in realtà ci offre un quadro significativo per comprendere quella costellazione di atteggiamenti, paure, desideri e proiezioni che da sempre ha caratterizzato il rapporto uomo-animale» [Marchesini 1999, 10].

[12] Vovelle, citando Villeneuve, descrive molti mostri giganteschi tra cui la tarasca che «rappresenta un drago mostruoso il cui corpo è costituito da un insieme di cerchi ricoperti di tela dipinta. Il dorso è formato da uno scudo enorme […]. Le zampe sono munite di artigli, la coda è ricoperta di scaglie e più volte attorcigliata, la testa è un misto tra toro e leone. La bocca spalancata lascia vedere più file di denti». La bestia torreggiando sugli astanti si lancia in una corsa «selvaggia […] fatta in modo tale da ispirare terrore. […] La coda dell’animale, mossa dall’interno, spazza la folla, terrorizzata e consenziente, spaccando braccia e gambe» [Vovelle 1989, 95].

[13] La presenza corrisponde all’esserci, ovvero al percepirsi presenti a sé stessi in un determinato, contingente contesto storico, sociale e culturale quale capacità di «progettarsi, possedersi, raccogliersi, singolarizzarsi» [de Martino 2005, 7].

[14] «Le opere dei “primitivi” hanno offerto modi nuovi e diversi di vedere, molto apprezzati da un’avanguardia che era non solo interessata a sfidare le convenzioni visive come limitazioni della percezione e dell’immaginazione, ma anche in cerca di nuovi modi per attaccare lo status quo» [Marcus, Myers 2008, 169]: recependo questa posizione possiamo supporre che Iazzetta persegua lucidamente una pratica dello spiazzamento, dando ai suoi lavori un significato volutamente provocatorio, polemico, di denuncia.

[15] Un esame più approfondito del simbolismo della strega rivela l’importanza fondamentale dei simboli del dentro e del fuori. «La strega stessa è un essere il cui interno è corrotto, e che nuoce alle sue vittime aggredendo il loro interno, che è puro e innocente. Qualche volta succhia fuori le loro anime, e le lascia quasi come spoglie vuote; altre volte avvelena il loro cibo, o lancia loro dei dardi che trafiggono i loro corpi. Ancora: talvolta, per nuocere alle sue vittime le è necessario venire in possesso dei loro umori interni […]. Spesso questi escreti sono gli strumenti della sua arte». [Douglas 1979, 153].

[16] Non è questo un mero e infondato auspicio dell’artista; capita talora che la natura mostri sorprendenti doti di reazione che certamente dovrebbero essere a maggior ragione protette ed incoraggiate. Ci sovvengono le immagini del relitto della petroliera Haven colata a picco in Liguria nel 1991, oggi un autentico “giardino” subacqueo riccamente colonizzato da una nutrita e variegata popolazione ittica o la scoperta di corallo e gorgonie a breve distanza dalla foce del fiume Sarno in Campania, ben nota cloaca a cielo aperto, ricettacolo di molteplici sostanze tossiche.

[17] «È proprio la cultura a definire quali sono le qualità caratteristiche di un oggetto e si può supporre che gli stili artistici siano tesi, almeno in parte, a scoprirle e manifestarle in una forma tangibile» [Layton 1981, 197]. I caratteri taglienti, amari e desolanti del lavoro di Iazzetta difficilmente possono essere fraintesi.