Il caso della Mafia Garganica (Foggia)

Table of Contents

Abstract. This paper treats the relationship between blood feud paradigm and mafia practices in the Gargano region of Southern Italy. The case study discussed, coming from a long-term ethnography, is about alliance and conflict practices between two criminals groups that represent their violent behaviour with the words of tradition. The argument is that the Gargano mafia groups use the traditional normative value paradigm to create consensus within the community, root themselves in the local territory, and protect their criminal interests. The article concludes that the reciprocity mechanism of blood feud paradigm used by criminals groups to represent their conflict is a communicative strategy functional to hide the criminal intent behind the reassuring symbol of blood spilled that must be avenged.

Keywords. Mafia; Blood Feud; Legal Anthropology; South Italy; Ethnography.

Il 9 agosto del 2017 nelle campagne del comune di San Marco in Lamis, provincia di Foggia (Italia), si consuma quella che mass media e stampa locale e nazionale definiscono “La strage d’estate” in cui perdono la vita due cognati e due fratelli. L’obiettivo dell’agguato mortale – efficacemente raggiunto - è il vertice di uno dei due gruppi di ex-allevatori che dalla seconda metà del secolo scorso si contrappongono per il controllo del settore zootecnico prima e criminale poi dell’intero promontorio garganico. Assieme a lui muore suo cognato, coerentemente con la logica ritorsiva richiamata dal paradigma vendicatorio, utilizzato strumentalmente dai gruppi per riportare il conflitto nell’alveo del modello culturale tradizionale che impone di vendicare il sangue versato uccidendo i consanguinei del responsabile dell’atto omicida. I due fratelli, invece, muoiono perché testimoni inconsapevoli dell’agguato, giacché la pratica riconducibile all’habitus di mafia prescrive che la risposta ritorsiva non sia svelata e i suoi esecutori non siano individuabili né perseguibili. Infatti, come si avrà modo di esplicitare, la discriminante tra pratica di faida e pratica di mafia è individuabile nella prova pubblica della responsabilità dell’atto ritorsivo. Nel primo caso l’atto violento, per essere legittimo e quindi ascritto all’habitus culturale garganico, deve poter essere ricondotto alla esclusiva relazione oppositiva tra gruppi di consanguinei, soli ed unici protagonisti della spirale vendicatoria. Nel secondo caso, invece, l’atto violento di natura criminale persegue l’anonimato, al fine di evitare le conseguenze giudiziarie che implicherebbe per i suoi esecutori. Quest’episodio è, quindi, significativo dell’intreccio tra registri semantici fondante quella che sino a non pochi anni fa era definita Faida Garganica e che oggi si consolida inequivocabilmente come modello di organizzazione mafiosa con peculiarità e pratiche che le sono proprie. Se da un lato, infatti, l’uso legittimo della “giusta violenza” è proprio dell’immaginario vendicatorio, secondo cui l’azione ritorsiva è esercitabile esclusivamente all’interno del gruppo parentale; dall’altro, se la faida non fosse mutata in mafia, il coinvolgimento di individui estranei alla dinamica conflittuale sarebbe duramente sanzionabile. Cosa che avvenne con la strage Ciavarella accorsa negli anni Ottanta del secolo scorso nell’agro di Sannicandro Garganico[1]. In quest’ottica, riflettere su questo sistema criminale è preziosa opportunità per proporre una preliminare analisi riguardo i modi in cui una pratica anomica interferisce con il tessuto sociale su cui insiste, si adatta al mutamento degli agenti attivi nel campo del conflitto e resiste al cambiamento sociale che nel frattempo ha investito l’area garganica.

Sebbene sia noto l’impatto che un’organizzazione criminale può avere su un determinato territorio tanto in termini economici - inquinamento del tessuto economico locale e portata del giro d’affari e di profitti che ingenera - quanto in termini politico sociali - controllo e manipolazione degli organismi amministrativi locali così come inibizione ed intimidazione della compagine sociale su cui insiste - ancora poco spazio è lasciato all’analisi dell’habitus normativo valoriale di matrice culturale che parrebbe sottendere e significare tali comportamenti anomici, tanto da renderne difficoltosa l’estirpazione. E la risposta giudiziaria, pur efficace sul piano operativo, non sempre è sufficiente a comprendere un fenomeno complesso come il radicamento territoriale di un’organizzazione criminale, specie se si osserva la densa capacità trasformativa che la mafia dimostra di possedere nelle sue interrelazioni con le nuove forme di governamentalità locale e la fluidità e plasmabilità del confine tra legale e illegale che riesce a tracciare [Palumbo 2013]. In quest’ottica, l’approccio antropologico-giuridico fornisce utili strumenti interpretativi al fine di analizzare i modi in cui pratiche culturali incorporate, connotate giuridicamente, agiscono sugli individui orientandone la compliance a norme giuridiche non sempre coincidenti con quelle ufficiali ma anzi, come in questo caso, opposte rispetto a quelle dello Stato[2]. Si affronterà, quindi, l’analisi del tracciato anomico messo in essere dai gruppi in conflitto attraverso l’humus culturale della faida, cioè quelle precondizioni che rendono intelligibile un comportamento basato sulla violenza e sul rispetto delle regole tradizionali. Un humus culturale che, trasferendo la funzione della vendetta dal piano teorico in cui essa è intesa come norma morale al campo della pratica nel quale viene agita in quanto faida, mostra come esso sostenga un insieme di rappresentazioni che spingono alla difesa del patrimonio fino a giustificare l’adozione di un comportamento criminale.

Il focus dell’analisi che si propone, basata sull’etnografia condotta dal 2003 al 2010 nel promontorio garganico[3], s’incentra sui modi in cui la nota Faida Garganica o Faida dei Montanari è mutata, esplicitando il suo carattere di organizzazione mafiosa e consolidandosi come Mafia Garganica. Già nel 2010, infatti, Antonio Laudati (DDA e Procura di Bari) sosteneva che si tratta di un «fenomeno sottovalutato e ricondotto a faide locali di pastori e a forme di arretratezza criminale. Invece questa vera e propria guerra di mafia […] è riconducibile a una grandissima ricchezza che proviene dal controllo degli stupefacenti, dalle estorsioni, dal controllo dei flussi finanziari» [Repubblica, 28/11/2010]. In quest’ottica si rifletterà su quanto quest’organizzazione sia radicata nell’immaginario comunitario locale tanto da riuscire a plasmarne anche la compagine politica, di cui è esempio lo scioglimento del Comune di Monte Sant’Angelo per infiltrazione e condizionamento mafioso[4] nel 2016. Scioglimento decretato, stando a quanto riportato dagli incartamenti ufficiali, allo scopo di risanare l’ente locale a seguito sia del rinvenimento di comprovate forme d’ingerenza della criminalità organizzata che hanno esposto l’amministrazione a pressanti condizionamenti, sia di una permeabilità dell’ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata e ad illeciti condizionamenti che hanno arrecato grave pregiudizio agli interessi della collettività e determinato la perdita di credibilità dell’istituzione locale [cfr Decreto del Presidente della Repubblica, 20/07/2015].

La realtà contemporanea, infatti, registra eventi ed episodi che mostrano quanto il modello di organizzazione mafiosa sia dilagato, permeando il tessuto locale del promontorio Garganico e travalicandone i confini, attraverso la formazione di una rete al cui interno i gruppi locali hanno rapporti stabili tra di loro, con la compagine politico economica locale e con gruppi criminali specie dell’est Europa. Una dinamica conflittuale, quella di cui si discuterà, che poggia la sua legittimità sulla giustapposizione violenta tra gruppi criminali plasmatisi in virtù della costruzione di alleanze temporanee di scopo, nonostante continuino a rappresentare il conflitto con il linguaggio dell’onore e del sangue da difendere. Paradigma interpretativo, quest’ultimo, ben noto alla tradizione antropologico giuridica che nel corso del tempo si è occupata di indagare le dinamiche vendicatorie nel contesto mediterraneo [Black-Michaud 1975] [Boehm 1984] [Marongiu, Newman 1996] [Otterbein 1994] [Pigliaru 1975] [Resta 2002] [Resta 2011] [Resta 2015a] [Resta 2015b] [Scionti 2008] [Scionti 2011] [Verdier 1984] [Verdier 1986] [Verdier 2004] [Verdier, Courtois, Poly 1984]. L’obiettivo dell’analisi che si propone, quindi, è discutere gli elementi che consentono ai gruppi in conflitto di costruire una strategia comunicativa dell’agire violento attraverso la rifunzionalizzazione del codice normativo valoriale riconducibile all’habitus culturale locale. Strategia che avrebbe come fine ultimo quello di dissimulare la pratica anomica che sostanzia l’operato dei gruppi, che invece è orientato da disposizioni proprie del paradigma comportamentale di tipo mafioso. Perché quest’ultimo non può intendersi esclusivamente come attività criminale, ma soprattutto come modello di pensiero funzionale a ordinare la realtà del conflitto tra alleati e nemici. Codice semantico [Resta 2002] che si manifesta attraverso un processo capillare e diffuso strettamente interrelato alla cultura prodotta dalle comunità in cui la mafia si sviluppa. Chiave interpretativa, questa, secondo cui la pratica di mafia vive e si rigenera in un contesto che presenta categorie, valori, disposizioni culturali che le consentono di autoreferenziarsi. Del resto, l’interesse verso quei fatti della cultura ritenuti portatori di criteri di giuridicità, riflettendo sull’interpretazione vissuta del diritto ufficiale e sulla «ricognizione di usi e costumanze giuridiche» [Lombardi Satriani, Meligrana 1995, 19], è tendenza che ha radici lontane nella storia degli studi antropologici italiani. In quest’ottica, si descriveranno sinteticamente gli elementi che compongono il campo di faida e l’habitus di mafia che lo sostanzia, si evidenzierà il meccanismo di formazione dei gruppi in conflitto, si analizzeranno i punti di contatto tra faida e mafia per poi concludere esaminando i mutamenti contemporanei che tracciano il definitivo passaggio al paradigma mafioso come chiave di lettura del contesto conflittuale garganico, mettendo in luce le radici culturali che ne permettono la diffusione ed il radicamento nel territorio. Perché la faida divenuta mafia continua a mostrarsi sia come un microcosmo che persegue l’integrazione sociale in virtù dell’utilizzo del codice culturale comune alla più ampia comunità al cui interno si esplica, sia come universo normativo valoriale formato da un insieme di norme consuetudinarie che fondano l’habitus giuridico dei gruppi in conflitto come derivante da un agire vendicatorio inscritto nella matrice culturale garganica.

La conclusione cui s’intende giungere, quindi, è che l’uso strumentale dell’habitus culturale derivante dalla tradizione per fornire senso e significato all’agire di mafia che si rappresenta come faida, la presunta espressione di un paradigma morale all’interno della dinamica conflittuale, l’utilizzo delle parole della tradizione per descrivere la formazione dei gruppi o le motivazioni degli omicidi, delineano una semantica della relazione sociale che incorpora il modello tradizionale rifunzionalizzandolo sulla base dei nuovi significati che le modificazioni contemporanee nei rapporti di potere all’interno dei gruppi hanno comportato. I gruppi garganici che nel corso degli ultimi decenni sono stati protagonisti della spirale ritorsiva violenta nota oggi come Mafia Garganica, infatti, dimostrano di possedere un’indubbia capacità nel dissimulare l’anomia - di cui il loro comportamento criminale è intriso – tra le pieghe di un agire che formalmente ricalca le disposizioni culturali di cui sono portatori, ma che sostanzialmente è orientato da interessi economici e criminali. Capacità che solo negli ultimi anni sembra essersi affievolita a seguito delle inchieste giudiziarie e della dura presa di posizione delle comunità locali che oramai rappresentano il conflitto non più nel lessico culturale della faida tra allevatori – e quindi coerente all’habitus normativo valoriale tradizionale – ma come un conflitto altro – mafioso appunto – che vìola lo spazio sociale e ne insidia gli equilibri economici e politici, perché mosso da valori ed interessi che la comunità non riconosce come propri. L’habitus culturale che crea le disposizioni attraverso le quali gli agenti di faida orientavano le loro azioni, infatti, è entrato in conflitto con quello dell’opinione pubblica locale. E tale comportamento esplicita una «rappresentazione strategica dei rapporti sociali che ha consentito che la comunità fosse spettatrice silenziosa, e a tratti distaccata, degli omicidi, fino a quando gli agenti di faida hanno rispettato la tacita regola che li ha portati a privilegiare i pascoli e le masserie come scenari preferiti della pratica ritorsiva» [Resta 2011, 14]. Perché il linguaggio della faida è intellegibile per il resto della comunità. La faida racconta un mondo di senso nel quale i “pastori abigeatari” hanno contratto un debito che devono onorare per essere rispettati. E la moneta del risarcimento è il sangue versato. La ritorsione violenta cui sono obbligati, però, li costringe in uno stato di debito costante. Debito iscritto in un ordine simbolico che abilita all’esercizio della violenza reciproca. Così il linguaggio di faida è efficace escamotage comunicativo dell’agire violento, funzionale alla strategia d’impresa dei gruppi garganici, altrove definiti Capitalisti di Faida [Scionti 2011], che massimizzano i profitti economici attraverso il conflitto ed in funzione di esso. La faida garganica divenuta mafia si mostra, in sintesi, come agire sanzionatorio al contempo tradizionale e contemporaneo. Da un lato l’universo socioeconomico e culturale che la orienterebbe, ancorandola ad un immaginario culturale che interessa l’intera area del promontorio Garganico. Dall’altro l’immaginario di faida che reggendosi sulla consanguineità e sull’equilibrio tra i gruppi, cela la reale lotta di potere per la supremazia nella gestione del comparto criminale dell’intera area. Operando in base ad un principio di reciprocità che agisce come forza sociale [Remotti 2006], la Mafia Garganica si racconta come agire di faida intenzionalmente punitivo, pensato come coerente all’ordine di valori, doveri e norme intrecciati al concetto di offesa/difesa che contribuisce a fondare. Rapporto di avversione che racconta il legame tra un immaginario normativo valoriale culturalmente determinato e le modalità violente messe in atto per affermarlo, rifunzionalizzandone i significati da cui è agito.

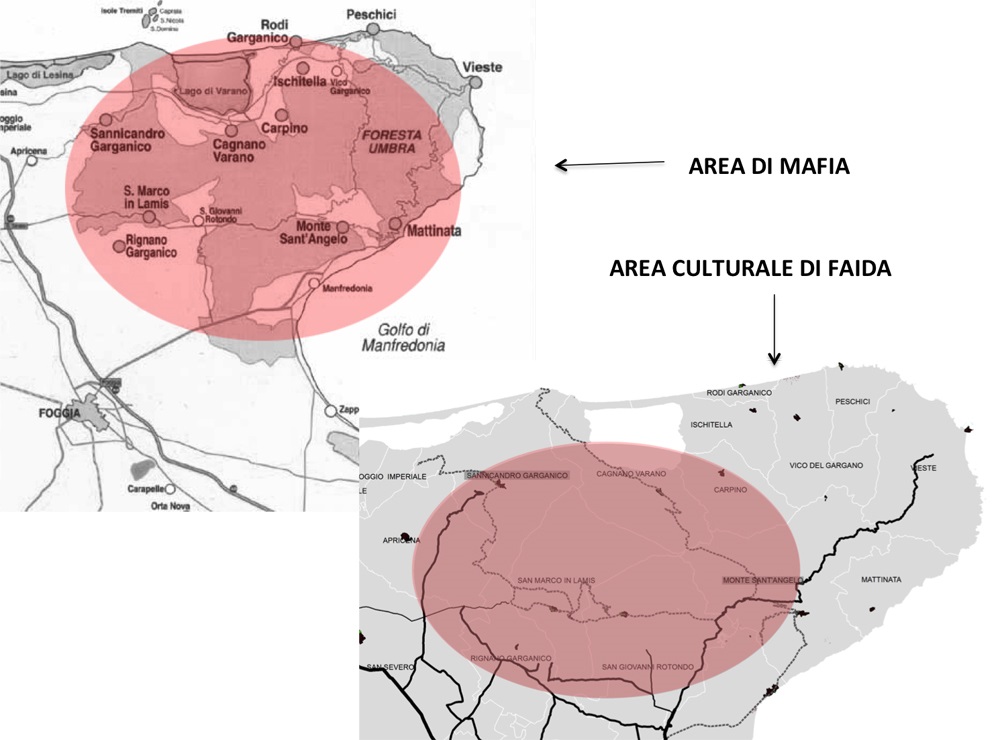

Il Gargano occidentale agropastorale interessato dal conflitto si presenta come un’area culturale di faida [Scionti 2011] plasmata da un con-diviso immaginario riconducibile alla transumanza, alla vicinanza/comunanza dei pascoli, all’uso della tradizione in funzione dell’accumulo e della difesa della ricchezza, al carattere estensivo del conflitto che nel tempo ha integrato le famiglie in un gioco di cerchi concentrici, alle comuni cause storiche che hanno favorito la formazione delle faide così come gli elementi che ne hanno provocato lo sviluppo e il mutamento. Area plasmata da una dinamica conflittuale riguardante un insieme di comportamenti anomici e ripetuti nel tempo caratterizzati da azioni omicide e traffici illeciti, perpetrati a danno dei rivali da parte di specifici gruppi d’individui che, condividendo interessi economici e patrimoniali, intrecciano su questi i rapporti di consanguineità, affinità e comparaggio. Area che nel tempo, concordemente con il mutare della natura del conflitto, si è ampliata sino a lambire le coste adriatiche, senza però che andasse perduto l’aspetto formale dell’autorappresentazione dei gruppi che al suo interno agiscono.

|

Foto 1. Area di faida

La Faida Garganica – altrove ampiamente analizzata [Scionti 2008][Scionti 2011][Scionti 2013a][Scionti 2013b] [Scionti 2015]- nasce sul finire degli anni Settanta del secolo scorso in un contesto sociale noto al dibattito politico e storiografico per antichi fenomeni di brigantaggio, abigeato e criminalità organizzata, raggiunge l’apice dell’inasprimento violento nel quadriennio 1989/1992 e subisce importanti battute d’arresto con i processi “Gargano” del 2001 e “Iscaro-Saburo” del 2009. A partire da questa data, rimodula le sue sfere territoriali d’influenza - allargandosi ad altri Comuni del promontorio - per poi “scendere” in pianura, spostandosi nella cittadina costiera di Manfredonia (Foggia) in virtù dell’emersione di nuovi poteri all’interno dei gruppi che ne hanno modificato gli assetti della leadership. Infine, si consolida nel secondo decennio del secolo in corso, a partire appunto dal 2010, come complessa organizzazione mafiosa la cui rete d’interessi e sfere d’influenza spazia dal controllo delle attività economiche dell’area (sia lecite che illecite) alla creazione di joint venture con altre organizzazioni mafiose nazionali e balcaniche, dal soffocamento interno dell’area economica di riferimento al condizionamento dell’apparato politico amministrativo locale[5].

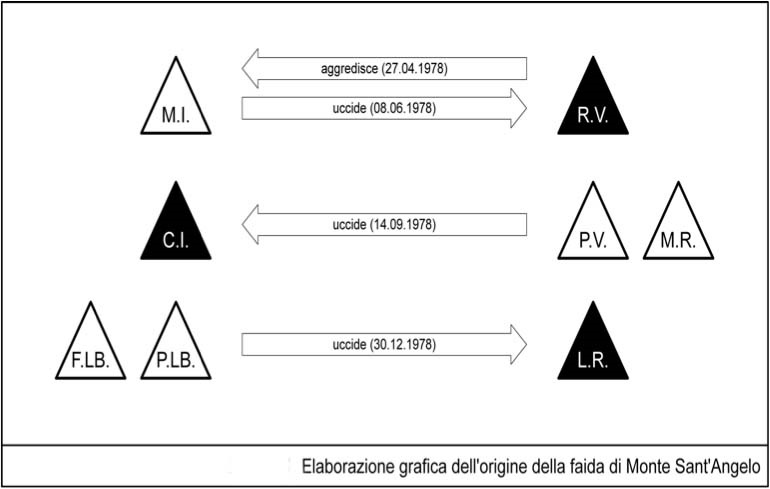

La faida, sin dalla sua origine, ha contrapposto in una spirale omicida gruppi familiari appartenenti al mondo agropastorale del promontorio garganico, interessando principalmente i Comuni di Monte Sant’Angelo e Sannicandro Garganico. La faida di Monte Sant’Angelo, al tempo dell’etnografia, coinvolgeva circa 20 famiglie e un numero imprecisato di individui. Su un fronte vi era la famiglia Li Bergolis, spalleggiata da congiunti appartenenti ai nuclei familiari dei Lombardi, dei Miucci e dei Romito, sull’altro la famiglia Primosa, fiancheggiata dalle famiglie Alfieri e Basta. La faida è innescata dall’aggressione ad un allevatore, Matteo Impagnatiello, consumata nell’agro di sua proprietà cui segue, a distanza di due mesi, l’omicidio del suo aggressore, Raffaele Vaira, compiuto dallo stesso aggredito. La risposta non si fa attendere, e a distanza di tre mesi Pasquale Vaira, fratello dell’ucciso e un complice/alleato uccidono Carlo Impagniatiello, zio di Matteo. Dopo poco più di due mesi la ritorsione violenta si esplicita nell’omicidio di Lorenzo Ricucci, allevatore vicino alla famiglia Primosa, che è ucciso dai fratelli Francesco e Pasquale Li Bergolis.

|

Foto 2. origine della faida di Monte Sant’Angelo

Il 1980 è teatro di numerosi scontri tra allevatori e si chiude con l’omicidio di Giuseppe Li Bergolis, la cui famiglia è un nome storico tra gli allevatori garganici ed è il cardine su cui si innesta la rete delle alleanze di uno dei due gruppi di faida. L’uomo si trovava nel suo allevamento a 5 km da Manfredonia. Il biennio che apre gli anni Ottanta esplicita così il conflitto che oppone le due famiglie di allevatori per il predominio dell’attività non solo pastorale dell’area. Famiglie che in origine condividevano interessi economici nel settore zootecnico, come soci di una stessa azienda agricola, salvo poi divenire rivali. Conflitto che si traduce nell’arresto di Francesco Li Bergolis, vertice di una delle famiglie e nel ferimento di Raffaele Primosa, vertice della famiglia rivale. L’arresto del primo, conosciuto come la Primula nera del Gargano, avviene dopo una lunga latitanza mentre si trovava nel suo podere ad accudire il bestiame. Il ferimento del secondo, nome nuovo del mondo pastorale garganico, avviene a seguito di un conflitto a fuoco con le forze dell’ordine avvenuto nella piana di Carbonara (Gargano). Scontro che, costringendo l’uomo su una sedia a rotelle, di fatto lo espunge dal conflitto. Scontro che annovera tra gli agenti di polizia che lo colpiscono, un cognato di Francesco e Pasquale Li Bergolis. Ma è il quadriennio 1989/1992, apice della faida, a plasmare l’immaginario locale e nazionale. Gli omicidi si intensificano per numero ed efferatezza travalicando l’ambiente degli allevatori garganici. Nel febbraio del 1989 sono feriti Pasquale e Matteo Li Bergolis, figlio e nipote di Francesco Li Bergolis, e meno di un mese dopo, Matteo Li Bergolis, figlio di Pasquale, uccide Pietro e Giuseppe Alfieri, generi del capofamiglia rivale in virtù del matrimonio con le sue due figlie. Alla fine dell’anno si contano dodici omicidi. L’anno successivo riporta un saldo di sangue favorevole alla storica famiglia di allevatori garganici, a seguito dell’assassinio di due fratelli vicini ai fratelli Alfieri, uccisi il primo marzo del 1989. L’efferatezza di questi scontri appare coerente con una strategia ben precisa funzionale ad estinguere il gruppo rivale, i Primosa, al momento deficitario di risorse umane e materiali da investire nel conflitto. Ma è il 1992 l’anno in cui i due gruppi innescano la vera e propria spirale d’omicidi e ritorsioni che assottiglia ulteriormente le fila dei due gruppi familiari in conflitto. Sono gli anni in cui la Faida Garganica invade la cronaca nazionale. Presentata come un fenomeno fuori controllo tanto da richiedere l’invio dell’esercito allo scopo di arginare la spirale di violenza che ha preso il controllo del paese, costringendo molti abitanti a lasciarlo, giacché gli agguati omicidi che prima si consumavano nei poderi di proprietà o nelle zone di pascolo, ora si sono spostati nei luoghi di maggiore frequentazione comunitaria. La spirale, focalizzando l’attenzione d’analisi solo su alcuni eventi delittuosi esemplificativi della dinamica ritorsiva, si apre con l’omicidio di Matteo Li Bergolis, nipote di Francesco e vittima dell’aggressione del 1989, compiuto da un minore, Michele Alfieri, figlio e nipote dei due fratelli Alfieri uccisi nel 1989, che così sceglie di colpire colui che ritiene responsabile della morte del padre e dello zio. La ritorsione non si fa attendere e dopo appena dodici giorni è assassinato Pasquale Basta, marito della nipote di Raffaele Primosa. A distanza di quattro mesi è aggredito, Pasquale Li Bergolis, figlio di Francesco e vittima dell’aggressione del 1989, oltre ad essere presunto responsabile, insieme a Matteo, dell'omicidio dei fratelli Alfieri del 1989. L’aggressione perpetrata ai danni di un membro della famiglia leader del conflitto alimenta ulteriormente il ciclo ritorsivo. Dopo poco più di venti giorni è assassinato Libero Basta, fratello di Pasquale, ucciso pochi mesi prima, cui segue dopo meno di tre settimane il ferimento di Antonio Miucci, zio di Matteo Li Bergolis, ucciso nel marzo precedente. Tentato omicidio a sua volta conseguenza del ferimento di Michele Primosa, figlio di Raffaele, avvenuto tre giorni prima. La famiglia Li Bergolis, allora, decide di colpire direttamente il cuore della famiglia Primosa, uccidendo a Nova Milanese, Nicolino Primosa, figlio ventitreenne del capofamiglia rivale. Omicidio cui segue quello di Raffaele Palena che aveva patteggiato la pena per il possesso dell’arma che era servita a Matteo Li Bergolis per l’omicidio del 1989 dei fratelli Alfieri. Questa prima spirale ritorsiva si chiude nel 1993, con l’omicidio di Matteo Basta, ultimo rimasto in vita dei fratelli Basta uccisi nel 1992.

Un tale inasprimento del conflitto sembra trovare spiegazione nella volontà di soverchiare la famiglia rivale nel controllo delle attività economiche sia lecite che illecite del territorio. Inasprimento che i mass media così raccontano: «si muore anche per un cognome; è sufficiente essere famigliare o amico dei rivali per conoscere la morte. E la faida è anche questo: non si spara solo ai nemici reali ma anche a quelli che potrebbero diventarlo» [Gazzetta di Capitanata, 23/9/1993]. In questo modo la carta stampata e la televisione contribuiscono a creare lo stereotipo del conflitto sanguinario tra famiglie:

l’odio la nutre, il tempo è la sua linfa. E quei killer acquattati nell’ombra attendono e odiano, figli esemplari della faida. Ce l’hanno così vicino l’oggetto di un desiderio chiamato vendetta. Questa volta a portata di pistola non ci sono parenti, cognati, soldatini e amici, no c’è lui, il capo, il braccio armato del clan rivale. Eccolo, rincasa in auto e non è quella blindata. L’accompagnano un figlio, il cugino. Tanto peggio, se stanno con lui sono nemici pure loro. [La Gazzetta di Capitanata, 16/6/1995]

Se in origine la faida contrapponeva solo due famiglie, col passare degli anni e lo stratificarsi degli omicidi, però, si allarga ed altre famiglie sono integrate nei gruppi attraverso il matrimonio. Nel 2001 inizia il processo d’appello per la Faida Garganica in cui 23 imputati sono accusati d’associazione a delinquere reciproca: i presunti affiliati dei Li Bergolis (13 imputati) volevano e vogliono sterminare i rivali; stessa accusa per gli esponenti degli Alfieri-Primosa (10 imputati). Al vertice dei due gruppi, secondo l’accusa, ci sono Francesco Li Bergolis e Antonia Alfieri, moglie di Raffaele Primosa, primula rossa del Gargano. Nella faida il primo ha perso due fratelli, l’unico figlio maschio e un paio di cognati; la seconda invece ha sostituito il marito al vertice del gruppo a seguito del conflitto a fuoco del 1982, e nel conflitto ha perso due fratelli, un figlio, il marito e alcuni nipoti. Le conseguenze di questo primo processo, nei termini del debito di sangue, sono molteplici: il gruppo apparentemente uscito sconfitto dal conflitto abbandona Monte Sant’Angelo abiurando alle pretese di controllo sul territorio anche a causa del fatto di non avere più “risorse umane” sufficienti da investire nello scontro; la famiglia Li Bergolis riafferma e consolida la sua leadership sul territorio, derivatogli dall’essere comunque un nome storico del Gargano, sia nel mondo degli allevatori che in quello delle attività criminali, che comunque sono state trasferite a Manfredonia, accendendo un nuovo focolare di scontro che li contrappone ad antichi alleati, i Romito[6]; gli esponenti di spicco di entrambi i gruppi sono morti, agli arresti o anziani, la generazione intermedia è stata falciata dal conflitto e coloro che sono rimasti, sono troppo giovani per proseguire nello scontro o volutamente allontanati al Nord per evitare che seguano il destino dei padri.

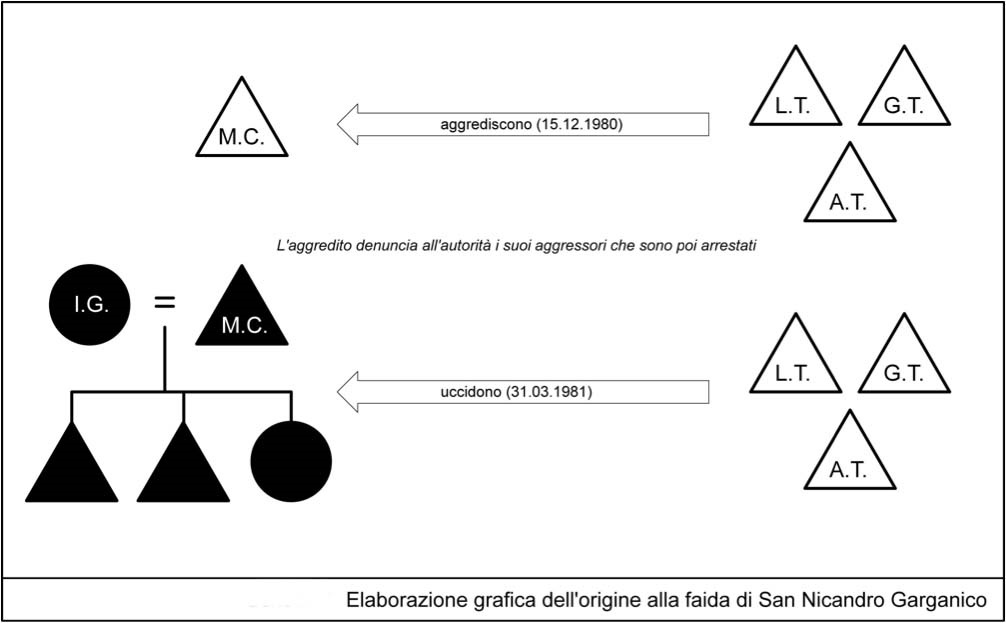

La faida di Sannicandro Garganico, invece, esplode a due anni di distanza da quella di Monte Sant’Angelo, nel 1980. Lo scenario d’origine è sempre l’abigeato e contrappone due gruppi facenti capo alle famiglie Ciavarella e Tarantino. Gli eventi che portano al casus belli della faida, noto alle cronache come uno degli omicidi più efferati compiuti sul Gargano, riguardano l’aggressione a Matteo Ciavarella, figlio del capofamiglia della prima, la creazione di finti alibi ma soprattutto la collaborazione di questi con le forze dell’ordine identificando tre fratelli del gruppo rivale come responsabili dell’aggressione. Il coinvolgimento delle forze dell’ordine, interpretato come rottura del tacito patto tra allevatori, che impone il non coinvolgimento di parti terze nel conflitto, è il motivo scatenante dell’omicidio plurimo dell’uomo e della sua famiglia (moglie, due figli adolescenti e una bambina) avvenuto l’anno successivo.

|

Foto 3. Origine della faida di Sannicandro Garganico

Per la strage fu indagato, e poi condannato all’ergastolo come esecutore, il maggiore degli otto figli della famiglia Tarantino (Giuseppe), sebbene le parole dei parenti delle vittime, in virtù dell’immaginario vendicatorio che ne orientava il modello di pensiero, lasciassero intravedere quanto la sanzione giudiziaria fosse irrilevante all’interno della spirale ritorsiva di faida: «non credo li abbiano uccisi e se lo hanno fatto sanno benissimo che il sangue non può diventare acqua» [Seccia 2011, 103]. Pratica oppositiva che si alimenta anche di un altro elemento anomico rispetto alla tradizione: l’efferatezza della strage vìola le norme non scritte del “codice garganico” - da tutti sempre onorato - che dirime le questioni tra allevatori e abigeatari perché ha colpito anche minori e una donna, non conteggiabili nel saldo del sangue da vendicare. Certo l’efferatezza del gesto potrebbe trovare spiegazione nella gravità dell’azione che ha teso a sanzionare – il coinvolgimento delle forze dell’ordine in una questione privata tra allevatori – ma comunque l’intensità dell’atto violento perpetrato da Tarantino non trova alcuna legittimità all’interno della comunità agropastorale tanto che gli anziani del comune così ne commentano i fatti: «questo non è un garganico, è un giovane moderno che gira in motocicletta; e se è vero quello che ha fatto, per lui non ci sarà né pane né acqua» [La Gazzetta di Capitanata, 26/4/1981]. Il giovane, infatti, non trova nessuna ospitalità sul promontorio da parte di pastori e contadini, nonostante in quel periodo l’area ospiti diversi latitanti, tra cui Francesco Li Bergolis. Sebbene la risposta giudiziaria commini un ergastolo all’esecutore della strage, però, la spirale ritorsiva non si estingue, attende e sei anni più tardi colpisce tutti i congiunti più stretti del condannato. Nel 1987 muore nella sua masseria Leonardo Tarantino, fratello ventisettenne di Giuseppe. Nel 1992 muore in un conflitto a fuoco Sebastiano, fratello trentenne di Giuseppe. Nel 2001, nel ventesimo anniversario della strage familiare, muore in un bar nel centro del comune Michele Tarantino, figlio ventenne di Giuseppe. Nel 2002 muore, nella sua masseria ad Apricena (Foggia), Giovanni, fratello trentaquatrenne di Giuseppe e sempre nello stesso anno muoiono nelle loro masserie, Antonio Ciavarella, primogenito del capostipite della famiglia Ciavarella, colpita dalla strage e Carmine, quarto fratello trentatreenne di Giuseppe. Nel 2003, a distanza di tre mesi l’uno dall’altro, muoiono Luigi e Antonio, quinto e sesto fratello di Giuseppe. Per quest’ultimo omicidio vengono condannati all’ergastolo come mandanti Marco e Matteo Ciavarella, figli di Antonio, ucciso l’anno precedente e nipoti di Matteo, morto con la famiglia nella strage del 1981. Nel 2004, infine, grazie alla testimonianza di una donna che decide di collaborare con le forze dell’ordine in virtù della sua difficile posizione di ex moglie di un Tarantino e compagna di un Ciavarella, vengono arrestati 90 esponenti dei due gruppi di faida, 40 dei quali poi condannati. All’origine della faida ci fu la testimonianza di Matteo Ciavarella contro Giuseppe Tarantino, primogenito della famiglia rivale, in un processo che vedeva quest’ultimo indagato per abigeato e per sconfinamento dei limiti territoriali. La famiglia denunciante cominciò a collaborare con la giustizia e questo innescò l’azione ritorsiva da parte dei secondi, uccidendo e dando in pasto ai maiali, secondo alcuni informatori, la famiglia di Matteo Ciavarella. Così l’azione vendicatoria del gruppo Ciavarella si protrasse nel tempo per bilanciare il cruento omicidio plurimo di cui era stata vittima all’origine.

L’immaginario vendicatorio, quindi, accomuna i due teatri del conflitto e forgia la pratica violenta tutt’oggi agita sul Promontorio Garganico dal network criminale della Mafia Garganica. Immaginario simbolicamente espresso dalle parole di un giovane testimone di un omicidio, che così risponde all’ufficiale di polizia «non so niente e non ho visto niente, considerate morto anche me» [La Gazzetta di Capitanata, 13/4/2001] di fronte al cadavere del fratello ucciso. Immaginario che nel tempo ha contribuito ad alimentare ed accrescere la narrazione di una faida che cresce i suoi uomini a pane ed odio, trasformando i giovani in sicari grazie al ricordo sempre rinnovato della vendetta per l’omicidio di un parente, in uomini che non mostrano dolore ma solo odio difronte al cadavere di un congiunto.

La pratica di faida, del resto, è densa di simboli che coinvolgono le dimensioni attraverso cui un agente sociale esperisce la realtà che lo circonda. E lo spazio e il tempo possono essere interpretati come linguaggio privilegiato attraverso cui i gruppi esplicitano il conflitto. Lo spazio emerge come teatro dei movimenti di fissione/fusione tra i gruppi e della prova pubblica di forza agita dagli agenti di faida, giacché riveste «valenze simboliche e significanti che dipendono tanto dal modo in cui – gli individui - lo vivono strumentalmente, quanto da come lo percepiscono immaginativamente» [Fabietti 1997, 23]. Il mondo agropastorale prima, con le masserie, i pascoli e i poderi lontani; il paese poi, con i luoghi di culto, i luoghi della socialità comunitaria. Luoghi che permettono una maggiore visibilità dell’azione, direttamente conseguente alla gravità dell’offesa da vendicare e strettamente interrelata alla posizione strutturale degli uccisi all’interno dei rispettivi gruppi. Così i luoghi raccontano della faida che muta il patrimonio economico da difendere. Fino agli anni Novanta del secolo scorso, gli uomini venivano colpiti dalla risposta ritorsiva nei loro poderi di proprietà, intenti nel controllo degli allevamenti e delle terre da pascolo. È la fase ascrivibile alla competizione tra i gruppi per il controllo di un’attività economica redditizia e maggioritaria sul promontorio come quella zootecnica. È la faida che nasce e cresce a causa dell’abigeato e dello sconfinamento dei pascoli e che quindi sceglie di agire nei luoghi che le danno significato. Poi l’agire di faida si sposta, muta contesto col mutare degli interessi che la sostanzia. Così il conflitto si inasprisce, travalica i confini agropastorali approdando al commercio e alle attività criminali e portando l’azione vendicatoria nel cuore della comunità. Non più scontro tra allevatori ma tra imprenditori, colpiti nelle vicinanze dei luoghi di culto, in vie principali dei paesi, in pieno giorno e tra il resto della comunità, in bar frequentati, in attività commerciali di proprietà. Se i luoghi sono veicolo di narrazione sociale, quello che i luoghi degli agguati raccontano è la crescita del conflitto. Se i luoghi sono simboli, quelli di faida rappresentano da un lato il controllo e la supremazia dell’ambito agropastorale prima e di quello del commercio legale e illegale poi, dall’altro il valore degli uccisi in base al torto di cui sono responsabili, accendendo i riflettori non più su isolate contrade di montagna bensì su popolari strade di paese.

Riflettori simbolicamente affiancati da un pendolo che non cessa di battere il tempo giacché la cadenza degli agguati è funzione direttamente proporzionale all’intensità del conflitto ed è inversamente proporzionale alla spirale omicida e all’economia del conflitto. Inoltre, alla stregua dei luoghi, il tempo è testimone del mutamento e della posizione strutturale di colui che dev’esser vendicato. Così nella prima fase della faida, il tempo che separava gli omicidi era talmente pesante nel suo scorrere che finiva quasi per cancellare dalla memoria della comunità la presenza della faida. Del resto quest’ultima si consumava in luoghi altri, vissuti e rappresentati come lontani dalla realtà sociale comunitaria. Poi, invece, l’inasprimento del conflitto, la posizione di rilievo di coloro raggiunti dalla risposta di faida, il peso del capitale simbolico ed economico da difendere nello scontro, ha portato il tempo a restringersi, quasi ad implodere, trasformando la faida in un vortice di sangue in cui le riscossioni per i torti subiti in termini di capitale di vita si sono susseguite a distanza quasi settimanale. Così il tempo racconta l’universo maschile governato dalla bilancia di faida che separa l’offesa dalla difesa, che poi diventa un’altra offesa. Così come racconta l’universo femminile della memoria, il tempo delle donne superstiti che si alternano ai cimiteri per non incontrare l’opposta fazione o che silenziose sfilano ai processi mostrando al collo catenine con l’effige dei propri morti ad eterna memoria e ricordo del tempo della vendetta.

Il promontorio Garganico di Puglia, così come delineato, è teatro di un conflitto violento tanto complesso nella sua conformazione quanto efferato nella sua pratica. È uno scenario criminale ben presente agli organi di stampa locale e nazionale ma soprattutto chiaramente delineato nelle relazioni licenziate semestralmente della Direzione Investigativa Antimafia. Un conflitto per il controllo del territorio e delle attività criminali dell’intera area, reso ancora più aspro dalle modificazioni accorse alle dinamiche interne dei gruppi e dall’emersione di giovani leve criminali che hanno radicalizzato il conflitto per ottimizzarne i risultati economici. Le trasformazioni che hanno investito la Faida Garganica negli ultimi anni, infatti, l’hanno trasformata in realtà mafiosa ben connotata e articolata, caratterizzata dalla presenza di una pluralità di gruppi criminali i cui rapporti sono stati scanditi storicamente da conflitti armati, dalla conseguente successione negli affari illeciti del clan vincente, ma anche da forme precarie di collaborazione in un quadro di fluidità strutturale. Gruppi dalla forte vocazione verticistica basata essenzialmente su vincoli familiari non gerarchici né sovraordinati. Se fino al 2009 il conflitto garganico era stato rubricato come “sanguinosa faida tra allevatori” rimanendo, almeno all’apparenza, all’interno di una narrazione stereotipata che parlava il linguaggio della “vendetta sanguinaria” tra gruppi familiari impegnati in un duro scontro per il controllo del territorio, dopo il processo Iscaro-Saburo, con la prima sentenza per associazione a delinquere di stampo mafioso, la percezione comunitaria è cambiata così come gli assetti interni ai gruppi. Da un lato si consolida il passaggio da faida - buona da pensare perché comunque rappresentata nel lessico della tradizione - a mafia - cattiva da pensare per la sua carica anomica che vìola gli assetti socio-economici e culturali locali. Dall’altro il gruppo Li Bergolis/Romito - vincitore della “faida dei montanari” contro i Primosa/Alfieri/Basta – si segmenta, mutando l’antico sodalizio in una contrapposizione senza esclusione di colpi. Segmentazione dovuta alla violazione del codice che governava la pratica di faida, più volte già richiamato. Il 21 aprile del 2009, infatti, è brutalmente ucciso in un agguato Franco Romito. Una decina di mesi prima era stato assolto da accuse pesanti (associazione mafiosa, traffico di droga) perché aveva collaborato con le forze dell’ordine in varie indagini, tra cui la trappola tesa nella sua masseria a Manfredonia per far confessare omicidi ed estorsioni ai Li Bergolis e ai Lombardi, suoi “presunti” alleati. Questo episodio è sintomatico del cambiamento della natura e della struttura del conflitto. Per la prima volta la strategia di ascesa nella leadership interna ai gruppi non segue il codice normativo valoriale che prescrive una rigida competizione in termini di dimostrazione di attitudine al comando, di prova di forza anche violenta nel perseguire i propri scopi e di difesa del capitale economico e simbolico del gruppo, di compliance alle regole dell’onore, bensì si preferisce coinvolgere un agente esterno – le forze dell’ordine e l’autorità giudiziaria – al fine di perseguire un interesse individuale (evitare pesanti accuse ed il carcere) ed un interesse particolare (sottrarre la leadership del gruppo alla famiglia storica). Il tradimento dell’alleanza - e del codice fondante l’immaginario giuridico dei gruppi di faida -, però, non sortisce gli effetti sperati. Il vertice del gruppo, infatti, non cambia – tutt’oggi vi sono i Li Bergolis – ed i Romito sono il principale gruppo antagonista degli antichi sodali.

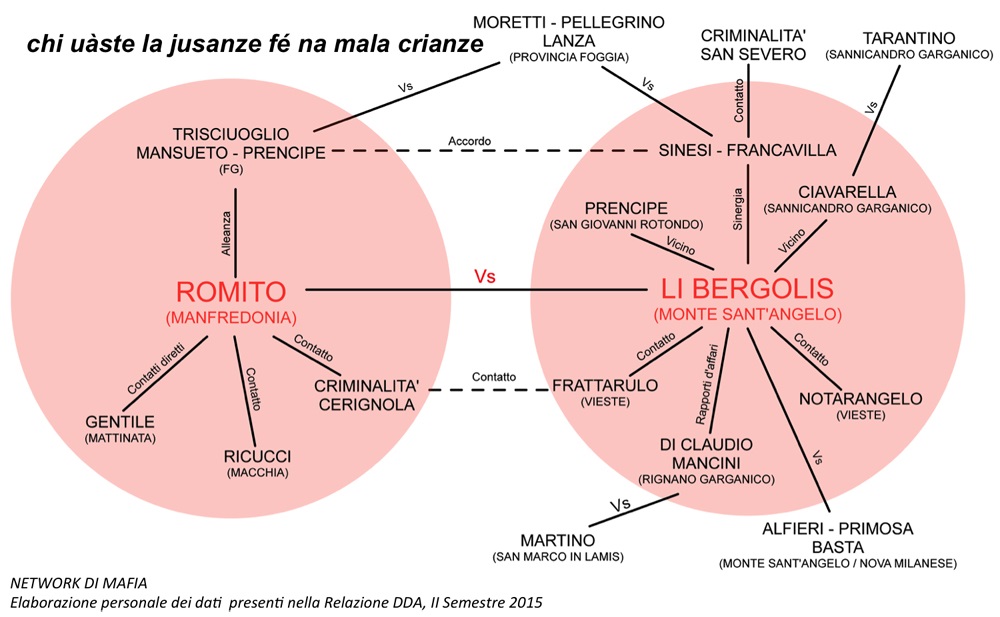

Così all’oggi, secondo i dati della Direzione Investigativa Antimafia, l’area del promontorio garganico è avvolta da un network di mafia che collega le realtà criminali locali secondo diversi gradi di intensità che variano dall’alleanza diretta alla vicinanza, dal contatto all’accordo di non belligeranza, dai rapporti d’affari alla sinergia in determinati settori strategici sino alla contrapposizione violenta.

|

Foto 4. Network di mafia

Il network di mafia è quindi composto da gruppi mobili basati su alleanze di scopo che mantengono la struttura narrativa della faida solo a livello locale, per continuare ad alimentare le radici che li radicano ai territori che continuano a controllare. A livello sovralocale invece lasciano emergere la concreta strategia di massimizzazione del profitto economico attraverso la non prescrittiva ereditarietà dei “nemici degli amici” e il perseguimento di accordi con altre realtà criminali. E queste partnership sono funzionali all’accumulo, ampliamento e consolidamento del capitale simbolico di cui sono detentori e della leadership che continuano a dover difendere a livello locale secondo un principio protezionistico, specimen del loro potere economico, che è funzione della competizione oppositiva attuata per consolidare la supremazia sul territorio. Supremazia perseguita attraverso la creazione di un riparo protezionistico intorno al proprio giro di affari tramite lo scoraggiamento della concorrenza, la capacità d’intimidazione agita come vera e propria barriera doganale e la disponibilità di capitali monetari. Quest’ultima ottenuta grazie al circuito delle attività illegali, la maggior parte delle quali inerenti il commercio di droga e il contrabbando, il traffico delle armi e dei preziosi, l’esportazione clandestina dei capitali, il riciclaggio di denaro e il racket delle estorsioni.

Il primo aspetto che esplicita la stretta interdipendenza tra habitus agropastorale, dinamica di faida e pratica di mafia è dunque da ricercarsi nel campo d’origine del conflitto. Gli allevatori da sempre ricorrono all’uso della violenza per farsi rispettare e per difendere i loro allevamenti. Questo è l’immaginario agropastorale montanaro veicolato dalle parole dei pastori del promontorio garganico. L’alternativa è soccombere dal punto di vista economico, con la perdita dei capi di bestiame, e dal punto di vista sociale, con la perdita del prestigio e della rispettabilità in virtù del non essere in grado di difendere la proprietà e l’onore. Il mondo pastorale è, infatti, rappresentato simbolicamente come un tutto organico in virtù della condivisione di valori, interessi ed esperienze, specie per quanto riguarda gli aspetti produttivi come i pascoli, la terra, la vendita dei prodotti ottenuti, la difficoltà di reperire pascoli e personale coadiuvante; e per la comunanza di valori come la famiglia, la proprietà e la salvaguardia dei mezzi di produzione, il senso dell’onore, la spinta a non soccombere. Tutti elementi traslati funzionalmente nella dinamica di faida prima e di mafia poi, come ad esempio il rivolgersi all’interno della rete amicale per la ricerca del bestiame rubato, per il reperimento di foraggio, per l’acquisto e la vendita del bestiame, per difendersi da un vicino troppo invadente negli affari, per trovare nuovi pascoli se non se ne hanno a sufficienza, per poter continuare ad usufruire di quelli che già si ha se questi sono di proprietà demaniale, per scambiare pascoli in base alle necessità ed all’opportunità economica. Ampio ventaglio di opportunità che gli agenti di mafia hanno integrato con altre tipologie legate ai nuovi interessi che il conflitto pone. Così è necessario avere una solida rete di alleati affinché un amico trovi ricovero e un parente latitante trovi protezione, affinché si possa disporre di testimoni compiacenti nei processi o nella costruzione degli alibi. Del resto, accogliendo le riflessioni che Rakopoulos propone circa la relazione tra mafia e cooperative agricole in Sicilia, «pastoral power is more reciprocal than royal power […] and requires intimate knowledge of those subject to it; it nurtures the relations and the authority of those under it and within it. It is both a totalizing and individualizing power for the people who need salvation and protection» [Rakopoulos 2017, 112]. Le modificazioni del conflitto, quindi, spostando l’asse economico dal mondo agropastorale a quello criminale, si esplicitano principalmente nel trasferimento del metodo conflittuale all’organizzazione aziendale del lavoro e alla conduzione degli affari esterni. L’incorporazione di tale metodo nell’ambito economico, lecito come illecito, ha permesso ai gruppi di mafia di godere di un profitto monopolistico precluso alle altre unità economiche. L’utilizzo industriale del potere, infatti, costituisce un’innovazione che ha comportato sia il continuo adattamento e la continua selezione dei valori tipici della cultura tradizionale – che nel prosieguo si espliciteranno - sia il riutilizzo anche di molte qualità individuali. Così il gusto dell’impresa rischiosa, la mancanza di scrupoli, la capacità di assumersi la responsabilità delle conseguenze immediate delle proprie azioni, tutti elementi tipici del “montanaro d’onore”, fanno sì che i gruppi di mafia possano muoversi sul terreno economico con maggiore disinvoltura.

In quest’ottica i gruppi di mafia, provenienti dal mondo degli allevatori garganici, hanno traslato questo habitus comportamentale nelle dinamiche conflittuali, radicando sul territorio l’ideologia di faida che ne governa l’agire. Radicamento che corre lungo due direttrici: la minaccia dell’uso della forza per difendere i propri interessi e il sostegno lungo le reti della reciprocità. Sotto forma di fedeltà al gruppo, è trasmessa una morale il cui fondamento è il diritto di concedere protezione all’altro dalla violenza, a patto che egli sia leale, e di ricevere in cambio protezione dalla violenza a fronte di lealtà manifesta; ma anche il dovere di terrorizzare con la minaccia della violenza chi si dimostra sleale. Così il linguaggio di faida è agito per disciplinare le relazioni interne ai gruppi, secondo un insieme di regole capaci di definire i comportamenti ritorsivi [Marongiu, Newman 1996, 84], ed agisce come pratica collettiva che opera a tutela dei gruppi in virtù di criteri uniformi e costanti [Pigliaru 1959, 15]. Di conseguenza, l’ideologia di faida, intesa come punizione di un colpevole da parte del gruppo offeso, è così declinata all’interno di una realtà sociale in cui gli agenti criminali rappresentano se stessi come unici agenti del “diritto di risoluzione delle controversie”, a scapito di un potere centralizzato percepito come incapace di regolamentare, positivamente, i rapporti tra le unità costituenti il conflitto. I montanari, infatti, hanno sempre teso a fare affidamento sulla rete di reciprocità costruita con gli allevatori alleati per la risoluzione di controversie di natura sia economica che sociale, ma anche per coprire azioni illecite, di abigeato prima e criminali poi, e latitanze. Reciprocità fondata sull’uguaglianza dell’azione e sul con-senso normativo/valoriale. La faida agiva come strumento per raggiungere un’uguaglianza d’opportunità e per superare le barriere economiche. Finché lo scontro si è limitato a piccoli gruppi di uguale status e non ha messo in pericolo i rapporti tradizionalmente definiti fra i vari strati sociali delle comunità, come già anticipato, la faida è riuscita a convivere con il contesto locale. Quando però ha varcato i confini dei gruppi di allevatori, incidendo sui rapporti di potere istituzionale e sulle economie locali, allora il fragile equilibrio su cui poggiava questa coesistenza si è infranto e la faida è mutata in pratica mafiosa da perseguire ed espungere. Quando il conflitto si è inasprito, infatti, quando il sangue ha cominciato a chiamare altro sangue, i gruppi si sono organizzati per difendersi e per attaccare in momenti distinti. E’ qui che la faida è cambiata, applicando la struttura organizzativa di derivazione agropastorale anche ad altre attività economiche, prefigurando l’applicazione del paradigma mafioso all’interpretazione delle strategie messe in campo per prosperare. Se in origine il contesto degli allevatori, generando una stratificazione sociale basata sul possesso della terra e del bestiame, sanzionava azioni come l’abigeato o delitti di sangue legati al possesso di risorse agricole, il contesto contemporaneo, introducendo nuove e complesse dinamiche sociali date dall’incremento del turismo e dalla diversificazione delle attività economiche, non più esclusivamente legate alla pastorizia ed all’agricoltura, ha fatto sì che alla competizione ecologica si affiancasse il controllo delle attività criminali dell’intera area garganica.

Il tema della leadership del conflitto, in secondo luogo, è ulteriore campo d’analisi per indagare il mutamento del conflitto e ascriverlo al campo semantico del paradigma mafioso. Non è facile riconoscere le istituzioni della leadership in un campo in cui non vi è nessuna continuità o permanenza nel ruolo di leader. In un contesto sociale che nel tempo è sensibilmente mutato, le idee di leadership ed uguaglianza in realtà «costituiscono i referenti per discorsi che si sforzano di rendere comprensibile quel cambiamento. Dalla loro valorizzazione contestuale deriva però anche la loro ambiguità, la loro capacità e la loro problematicità» [Fabietti 1997, 124]. L’effetto di mascheramento di cui sono intrise si esplica, ad esempio, nel fatto che ciò che consente ad un agente di mafia di essere riconosciuto come leader non è solo la potenza economica, la forza che è in grado di esprimere o la coerenza con la morale espressa dai gruppi. Il leader è tale in virtù del carisma che esprime e del modo in cui riesce ad incidere sul tessuto sociale performandolo con la sua autorità. Quindi, la cooperazione si verifica per sfruttare le risorse scarse, la leadership si organizza per coordinare la cooperazione, e dal momento che è definita da una scarsità di opportunità, eccita il conflitto. Interpretare la mafia garganica come un sistema sociale di per sé significa, in sintesi, osservarla come espressione di un diritto che opera con successo per controllare le relazioni tra i gruppi e costringerne i membri alla conformità alle norme su cui si fonda. E la violenza costituisce parte integrante del sistema in virtù dell’essere al tempo stesso uno strumento di controllo sociale, un mezzo di comunicazione e un linguaggio che esprime i rapporti temporanei di dominio e sottomissione [Black-Michaud 1975, 171]. I gruppi di mafia formano alleanze e creano equilibri allo scopo di assicurare un’equa distribuzione delle risorse, plasmando una struttura che rinforza la coesione interna contro le aggressioni dei rivali che ne minaccerebbero l’identità [Marongiu, Newman 1996, 90]. Identità che si esprime in base alla possibilità o meno che gli agenti del conflitto hanno di riprodurre determinate pratiche sociali connesse al sistema normativo valoriale espresso dalla matrice culturale di cui sono agenti agiti. E l’identità di faida prima e di mafia poi continua ad essere rappresentata come fondata su pratiche e valori come l’onore, la rispettabilità dell’individuo, la libertà individuale, l’ospitalità, la forza, il sangue, etc. Complesso di ideali che intrecciandosi con l’osservanza di determinate norme e comportamenti, fonda l’ideale egualitario dei gruppi. Gli agenti di mafia, infatti, si riconoscono come pari tra loro perché condividono

valori identici che sono percepiti come qualcosa di effettivamente perseguibile a livello di comportamento individuale. Questa rappresentazione dell’uguaglianza riposa su una definizione dell’individuo che prescinde dallo status sociale dei singoli. […] A questo livello, pertanto, l’idea di uguaglianza ingloba quella di gerarchia. La sovrasta in quanto costituisce un elemento capace di far sì che tutti i membri della società si riconoscano, allo stesso modo, in ideali comuni [Fabietti 1997, 125-126].

Ideali comuni che superano ed integrano i concetti di leadership e cooperazione espressi dal modello interpretativo riconducibile alla competizione per le risorse ecologiche in un regime di scarsità, gettando le basi per la riflessione riguardante i principi attivi dei processi coesivi e di scambio ma anche i meccanismi di esclusione ed opposizione che la caratterizzano.

La Mafia Garganica, quindi, da un lato si mostra come organizzazione densamente strutturata che orienta scelte e comportamenti degli individui che ne fanno parte, omologandoli e subordinandoli alla norma che la orienta e alle esigenze che esprime. Dall’altro enfatizza la rete delle relazioni sociali che ne compongono il network per saldare ulteriormente il gruppo ed elabora delle strutture di potere, in parte artificiose, che servono a fini di dominio, dividendo i gruppi e, se necessario, scatenando gli uni contro gli altri. In questo modo la pratica di mafia produce una moltiplicazione delle gerarchie e dei vincoli d’obbedienza al solo scopo di presentarsi come unico mediatore in grado di gestire il disordine, emergendo come strumento della politica della forza, strumento privilegiato dai gruppi per la regolamentazione dei rapporti, all’interno di una semantica in cui la capacità di sostenere e affrontare il conflitto, sostanzialmente determina la posizione politica ed economica dei gruppi nel sistema criminale. Lo scontro, infatti, esplicita i rapporti di potere e di forza tra i gruppi, dal momento che lo status politico è mantenuto e rinnovato attraverso la pratica conflittuale, o la minaccia di ritorsione, e il ricorso alla prova di forza decide le relazioni politiche diventando indice del potenziale di combattimento di un gruppo, del potere che i singoli gruppi hanno in relazione agli altri, e degli status che gli individui ricoprono all’interno della struttura politica e sociale in cui si inscrivono.

L’inasprimento del conflitto nella contemporaneità, di conseguenza, è da ricondurre ad una volontà di definire inderogabilmente la scala gerarchica della socialità all’interno e tra i gruppi criminali. Attraverso l’estremizzazione della violenza, in realtà la si capitalizza, giacché cercare di “sterminare” il gruppo avversario, significa evitare che questo possa prosperare e vendicarsi, quindi evitare conflitti futuri ed esplosioni di violenza. Così come l’onore e la reciprocità tracciano una morfologia dei rapporti con l’altro pensata a partire da una serie di polarità contrapposte come vicino/lontano, conosciuto/sconosciuto, amico/nemico, alleato/traditore, così il legame che vincola gli agenti di mafia viene percepito come una serie di cerchi concentrici, a partire da Ego per arrivare all’esterno, che performano la modalità del conflitto e l’intensità dell’aggressione che varia con il variare della relazione strutturale tra i soggetti obiettivo ed esecutore dell’azione di ritorsione. L’intreccio tra potere economico e potere politico, quindi, entrambi tradotti nel lessico della tradizione declinata nelle necessità del conflitto, fonda il network di mafia plasmandolo sui binomi identità/alterità e connessione/separazione costantemente ridefiniti secondo le esigenze del conflitto. Oggi, l’organizzazione dei gruppi criminali è caratterizzata da una struttura gerarchica fluida, da un’affiliazione regolamentata, dalla programmazione permanente delle azioni ritorsive, dal reinvestimento degli utili tratti dalle attività economiche, siano esse legali che illegali, e dalla segretezza dei rapporti interni. In questo modo riesce a radicarsi sui territori intessendo proficue relazioni con le realtà locali specie attraverso attività imprenditoriali legali ed investimenti leciti. Radicamento che consente una conoscenza profonda delle attività economiche presenti nell’area utile a fini estorsivi, alla conquista di nuove fette di mercato, al garantirsi da improvvisi interventi della polizia e alla tempestiva conoscenza di potenziali avversari ed alleati.

La Mafia Garganica eredita, quindi, l’habitus normativo valoriale derivante dal modello culturale tradizionale che agiva come bussola della pratica di faida da cui discende [Scionti 2008] [Scionti 2011]. In quest’ottica, l’analisi della dinamica conflittuale di cui è responsabile non può che soffermarsi sulla disanima delle disposizioni culturali che sembrerebbero orientarla, pur nella rifunzionalizzazione che le necessità del conflitto hanno imposto. Perché la pratica di faida, a prescindere dalla sua veste violenta, è densa di simboli e strategie che coinvolgono le dimensioni attraverso cui gli agenti del conflitto hanno nel tempo alimentato e comunicato lo scontro. Pratica che s’intenderà nel senso di sapere incorporato e campo di pratiche sociali organizzate intorno alla condivisione di significati da parte di un determinato gruppo d’individui [Ingold 2001] ma anche pragmatico adattamento alle urgenze e alle richieste delle congiunture [Bourdieu 2003] [Bourdieu 2005]. I gruppi in conflitto, infatti, attivano un habitus - insieme di strategie incorporate attraverso azioni e reazioni, accordi e compromessi, invenzioni e adattamenti - funzionale alla gestione del conflitto. E l’immaginario comunitario, così come gli atti giudiziari, hanno a lungo ricondotto la nascita della faida all’interno dei valori legati al mondo agropastorale, mondo in cui il furto di bestiame è il reato più grave che si possa commettere, in grado di giustificare l’insorgere di un rancore tanto profondo da resistere al tempo e che negli anni si è esteso a un numero sempre crescente di famiglie che si sono legate tra loro attraverso il vincolo matrimoniale. Ad ogni generazione il cerchio si è allargato concentricamente espandendo il suo raggio d’azione e la faida si è alimentata reclutando forze sempre nuove e richiamando tratti culturali apparentemente legati al passato delle comunità garganiche: il risarcimento per il sangue versato, la considerazione della famiglia quale unica sede dei sentimenti evocati attraverso il versamento del sangue del congiunto, l’assimilazione fra sangue, patrimonio e onore. Tratti che l’organizzazione mafiosa sul promontorio garganico ha ereditato e continua a utilizzare in funzione strumentale agli interessi criminali che concorrono a difendere.

Il vincolo familiare, in virtù dei valori tradizionali che veicola, è scheletro su cui si innesta la muscolatura dei gruppi, giacché le strategie matrimoniali [Scionti 2011, 48-56] sono funzionali a consolidarne il potere, ad affiliare altre famiglie al network criminale e a riconoscere amici e nemici. Le strategie di formazione creano uno scenario mobile in cui appartenenza ed alleanza coagulano la consistenza dei gruppi che celano la difesa degli interessi economici particolari dietro la rassicurante coltre del sangue versato che esige vendetta. Il modello familiare, così, garantisce solidarietà, collaborazione e protezione per il tramite di un principio di reciprocità che nessun individuo può aggirare pena la morte. Principio che regolamenta il valore dell’ospitalità, della fiducia, della moralità percepita e soppesata dall’opinione pubblica, della solidarietà e del sostegno dei sodali, del potere derivante dal poter avvalersi di una vasta rete sociale cui riferirsi alla bisogna. Ma soprattutto principio che, integrando sfere familiari vicine in una logica di scambio e sostegno reciproci, orienta le scelte matrimoniali dei gruppi, la definizione della tipologia di legame con gli affiliati, con gli affini, con i partner in affari ed in generale con tutti coloro i quali aspirano ad entrare nel gruppo.

Rifacendosi alla simbologia della famiglia, la faida divenuta mafia si sviluppa «in un contesto di rapporti familiari policentrici a cui si associano interessi di tipo economico. Le reti familiari che si formano su questa base sono sufficientemente elastiche per sopportare i contrasti interni e sufficientemente solide da presentarsi secondo un codice unitario all’esterno» [Resta 2011, 15]. La struttura familiare traslata nella mafia, quindi, è un insieme d’individui interessato a un patrimonio, economico come sociale, da difendere. Un’unione rigida capace di tutelare gli interessi che esprime. Forza del sodalizio che trova espressione nelle parole intercettate di un agente del conflitto:

noi … dobbiamo stare tutti quanti insieme … e non dobbiamo fare liti uno con l’altro, non si deve portare la gelosia … se no non abbiamo fatto niente, ci facciamo uccidere […] noi siamo tutti in una squadra […] quando andiamo a finire in galera … non ci deve stare solo uno che ci aiuta, o se no chi deve morire di fame e chi si deve buscare i miliardi, ci dobbiamo aiutare tutti quanti insieme e basta […] noi una cosa solo eravamo e una cosa dobbiamo rimanere e basta [Seccia 2011, 67-68].

La reciprocità, in quest’ottica, è la cifra che caratterizza e plasma il legame sociale all’interno dei gruppi, sottolineando come il sostegno reciproco si giochi su un campo in cui specifici capitali simbolici devono essere posseduti da ogni agente del conflitto come garanzia d’accesso alla rete, per poi essere investiti e scambiati a vantaggio proprio e degli alleati.

L’organizzazione della dinamica conflittuale e il modo di pensare la famiglia, quindi, si compenetrano a vicenda. La mafia continua a modellare le funzioni della famiglia verso i propri fini e la famiglia modella i tipi di persone che sono necessari per raggiungere tali fini. L’istituto familiare predomina e soverchia macroscopicamente il gruppo, nel senso che la famiglia è al primo posto sia nell’ordine dei valori morali accettati sia nei casi in cui un vantaggio anche limitato per la famiglia possa produrre qualche danno alla comunità, come ad esempio la ritorsione violenta che si traduce nel versamento del sangue avversario. Un familismo amorale [Banfield 2006] che si risolve in un agire sociale in cui gli agenti di mafia perseguono l’interesse del proprio gruppo familiare applicando le categorie giusto/ingiusto e lecito/illecito solo al proprio interno, perché i gruppi si plasmano sulla difesa/offesa rispetto all’esterno, sulla diffidenza per l’altro e la reticenza ad aprirsi all’ambiente comunitario. In quest’ottica si crea un noi altro, la famiglia, rispetto a quello sociale rappresentato dalla comunità e dall’organizzazione statale. Il modello familiare, così, diviene veicolo privilegiato attraverso cui comunicare opposizione e alleanza, sanzione e conformità alle norme espresse dai gruppi. Inoltre, l’unità del gruppo familiare si traduce in un sentimento d’appartenenza-identificazione, fondato su vincoli economici rinsaldati dal sangue e su un sistema di solidarietà reciproca. Unità, però, messa in discussione nella contemporaneità in cui è avvenuto uno sfaldamento dei nuclei familiari ristretti, o meglio delle gerarchie e degli status interni ai gruppi. Così le funzioni in origine assolte dall’unità familiare sono mutate. Isolandosi dall’influenza del modello tradizionale, i gruppi familiari hanno cominciato ad integrare i legami di parentela con una rete di legami altri. Costringendo, di fatto, i gruppi che in origine si plasmavano principalmente sulla base del legame di consanguineità ed affinità, a cedere il passo a gruppi temporanei di scopo costituiti su presupposti differenti, che poco hanno a che vedere con il sangue ed il modello culturale tradizionale. In quest’ottica, sebbene la formazione dei gruppi familiari si performi sul legame parentale, in realtà è evidente quanto l’endogamia dei gruppi sia funzione dal patrimonio economico da costituire, rinsaldare e difendere. In quanto gruppi temporanei di scopo, il sangue non agisce come principio di aggregazione dei gruppi, però questi ultimi ne utilizzano la simbolica per rappresentare il legame che li renderebbe coesi e ne giustificherebbe l’opposizione. Così la manipolazione del modello familiare tradizionale è ciò che consente ai gruppi di autoriprodursi nel tempo adattandosi al cambiamento. Ma è il linguaggio del sangue e dell’onore, esplicitazione della restituzione di un capitale di vita, inteso come quell’insieme di persone e beni, forze e valori, credenze e norme fondanti l’unità e la coesione di un gruppo [Verdier, Courtois, Poly 1984], quello che consente di “comunicare” il codice morale che sottende l’agire criminale.

Il sangue rinsalda l’appartenenza degli individui ai gruppi e orienta il loro agire, ma è anche sede della memoria di un torto da riparare e dell’onore individuale e sociale. Campo semantico chiaramente esplicitato da uno dei protagonisti del conflitto: «mi devo vendicare il sangue mio e mi hanno ucciso a papà […] Tu ti devi vendicare il sangue tuo, fai bene» [Seccia 2011, 108]. La simbolica legata al sangue, così, si pone come complesso linguaggio nella dinamica criminale, rivestendo una doppia categorizzazione. Da un lato categoria simbolica che rappresenta il legame che unisce un gruppo di consanguinei evidenziando la dimensione classificatoria del legame. Dall’altro categoria sociale che narra «la natura dinamica, olistica e segmentaria del legame stesso» [Resta 2002, 81]. In quest’ottica il sangue si mostra come vettore principale dell’appartenenza e della relazione di consanguineità tra individui, oltre ad essere collante sociale che integra i principi di solidarietà e reciprocità. D’altro canto, però, i gruppi utilizzano funzionalmente la categoria del sangue, veicolandone l’idea di elemento unificatore in virtù del fatto che la famiglia è l’insieme degli individui dello stesso sangue e quest’ultimo, insieme alla casa ed alla proprietà, ne rappresenta il principale criterio di definizione [Héritier, Augé 2006, 389-390]. Così i gruppi di mafia, difendendo il patrimonio economico comune rappresentato nel vincolo di sangue, ne convertono il valore simbolico in spinta propulsiva del conflitto. Spinta che non si può ignorare e che impone l’agire riparatore e ritorsivo richiamato dal paradigma della faida. Il sangue, inoltre, agisce come sistema comunicativo oltre che simbolico, intrecciando la categoria della memoria del sangue di cui le donne, nella loro funzione di mentore, sono depositarie: «hai visto tuo padre quanto te l’hanno fatto bello, tuo padre sta dentro quattro tavole e loro stanno tutti davanti ai bar» [Seccia 2011, 102]. La categoria del sangue, quindi, sostiene la comprensione della logica che muove l’agire di mafia orientato dall’ideologia vendicatoria. Se la vendetta è esercitata come forza che si esprime all’interno del criterio d’appartenenza parentale, allora all’omicidio di un parente si risponde con l’omicidio dell’aggressore o di un suo congiunto [Resta 2015]. La tematica del sangue, in quest’ottica, acquista valenze identitarie, e la vendetta si mette in scena in nome del proprio sangue versato, sangue appartenente all’interno gruppo del morto. Così il sangue rappresenta per i gruppi la possibilità di permanenza nel tempo. Vita del gruppo che, nel vendicare l’offesa al sangue, riafferma la propria presenza, la rinsalda. Non-vita del morto che non trova pace nella morte finché il proprio sangue non sarà ripagato. Morte che si accompagna sia al sangue versato che al timore che altro se ne verserà.

L’onore, invece, cui la letteratura antropologica ha dedicato ampio e approfondito dibattito cui si rimanda [Berger 2016], se per un verso è pratica di stratificazione [Davis 1980] dall’altro è sistema ideologico e valoriale, perno della valutazione reciproca, delle relazioni gerarchiche e di potere che non hanno mai cessato di essere valorizzate [Resta 2016] e che sono riprodotte dalla faida [Black-Michaud, 1975] ed ereditate dal network di mafia. Si presenta sia come campo sociale in cui circolano azioni e valori tramite il corpo agito degli agenti del conflitto, sia come sistema che ordina le relazioni perché si esplica nei rapporti sociali tra gli individui, orientandoli, e perché mette in relazione il sistema di riproduzione sociale con la sua legittimazione e codificazione ideologica. L’onore sul Gargano è interpretabile come ideologia di difesa e di attacco nella lotta per le risorse e per il potere [Schneider & Schneider, 1989], come strategia di «allocazione delle risorse e del prestigio sociale» [Davis 1980, 111] ed ideologia della politica che plasma tale allocazione. L’onore si mostra come linguaggio politico dei gruppi in conflitto in virtù dello stretto rapporto che intesse con la dominanza. In quest’ottica, si costituisce come strategia di difesa (economica e politica) che ha preservato la famiglia contro i soprusi delle élites locali e nazionali ma anche come strumento di legittimazione di un agire violento, da parte di coloro che detengono un capitale sociale di rilievo, sulle fasce più deboli della popolazione e come strumento di lotta competitiva nella incerta stratificazione sociale. Così l’onore non solo dirime gli affari tra gli uomini legittimando o sostituendo la violenza fisica nella difesa di interessi economici [Schneider J. 1971, 17], ma anche difende la famiglia, intesa come patrimonio materiale e segnico. L’onore agisce non solo come strategia per difendere la proprietà ma anche per accrescerla. Di conseguenza la versatilità del concetto di onore, specie nella mutazione contemporanea, è funzionale al fornire una zona di ambiguità per le manovre politiche, dal momento che gli agenti di mafia lo interpretano in base alle circostanze e lo manipolano a favore dei propri fini politici [Black-Michaud 1975, 179]. L’onore è l’ideologia che ogni agente del conflitto si costruisce per «razionalizzare e aumentare il suo potere» [Schneider P. 1969, 144]. È codice di riferimento, manipolato secondo gli adattamenti individuali [Resta 2016], la cui ideologia, trasmessa anche dai proverbi di tradizione orale [Scionti 2013a] [Trotta 1982], è verificabile da ogni individuo nell’altrui riconoscimento e nella competizione quotidiana. L’onore del gruppo, quindi, diventa sia magnete centripeto per gli individui, predisponendoli alla difesa del patrimonio comune, che ideologia aggressiva capace di coagulare forze sufficienti a gestire il conflitto. La simbolica dell’onore, così, parla il linguaggio della morale e del prestigio individuale [Pigliaru 1970] all’interno del più ampio campo delle relazioni interne ai gruppi e alla comunità montanara tutta. In un contesto agropastorale come quello al cui interno la faida ha prosperato, mutando in mafia, l’esibizione della ricchezza è funzione diretta del prestigio di un allevatore e la competizione familiare per accrescere il capitale economico si traduce nel linguaggio dell’onore e nella rappresentazione sociale della rispettabilità, la difesa della quale funge da spinta dell’agire di mafia, sulla falsa riga di un modello culturale che dev’essere onorato. Così l’onore diviene attributo non solo dell’individuo ma anche del gruppo di cui è membro, rivelando il suo carattere di capitale simbolico che instaura una logica circolare e concentrica che si esplica nella dimensione comunicativa che in quanto codice morale detiene [Resta 2002]. Attraverso l’onore, ci s’identifica come membro del gruppo. E il gruppo conferisce status e riconoscimento al singolo, attribuendogli un determinato valore nei rapporti sociali all’interno e all’esterno, orientandone l’agire. Attraverso la manipolazione della nozione di onore e compensando il pericolo d’esaurimento numerico contro quello di guadagno politico, si acquista prestigio e si assurge ad una posizione di autorità a danno del gruppo rivale. D’altra parte è la stessa competizione, trovando nell’onore le sue regole, a rendere relativamente conservativa, all’interno della mafia, la gerarchia degli uomini d’onore. L’onore che fonda la leadership diventa, così, prezzo non realistico del conflitto che consente al gruppo che n’esce vincitore, di sviluppare una reputazione di forza funzionale al mantenimento della posizione sociale ed economica acquisita all’interno della comunità.

La semantica dell’onore garganico, in sintesi, si muove tra le sfere dell’identità, dello status e della morale. Attraverso l’onore, l’individuo riceve il proprio valore specifico, una semplice posizione sociale diventa uno status di maggiore o minore prestigio, i comportamenti soggettivamente giusti o appropriati, diventano azioni morali. E dal momento che i valori dipendono dai sistemi culturali, l’onore, concepito in base a fattori sia sociali che culturali, si impone come «linguaggio, un contenitore semantico vuoto, e per questo duttile, chiuso in confini mobili, sottoposto a interpretazione» [Resta 2002, 129], codice che imprime senso alla realtà. Il conflitto, di conseguenza, esplode nel momento in cui l’onore diventa metafora del potere economico. E se onore e potere sono strettamente correlati fra loro, la difesa anche violenta del proprio onore da parte di un gruppo equivale a sostenere il proprio diritto di vivere in un determinato territorio e sfruttarne le risorse [Black-Michaud 1975, 179]. La dinamica di mafia stabilisce, così, attraverso la minaccia o l’impiego della violenza, un rapporto d’equilibrio tra i gruppi assicurato dall’utilizzo del rischio del conflitto come deterrente. La violenza diviene un mezzo di controllo ed esprime, attraverso il suo linguaggio, le relazioni tra i gruppi e la conformità alle "norme". Così faida e violenza, attraverso il rappresentarsi come pratica vendicatoria, divengono espressione dell’habitus giuridico dei gruppi di mafia e maschera della competizione economica che li oppone. L’onore, ponendosi come codice finalizzato all’autoconservazione dei gruppi criminali, infatti, tende all’interiorizzazione da parte dell’individuo delle norme di condotta del gruppo il quale, attraverso l’onore, riesce ad inculcargli l’idea che la difesa del proprio onore rappresenti il suo interesse più autentico. Così l’immaginario sull’onore finisce per determinare la compattezza dei gruppi e la loro coerenza interna, fornendo agli agenti del conflitto un utile strumento per distinguere l’amico dal nemico e divenendo «espressione dell’alleanza e del conflitto misurata in termini di valore individuale, della virilità e del sentimento di fedeltà e ciò che ne esprime il senso […] poggiata sull’uguaglianza, l’autonomia e l’indipendenza di uomini che per poter vivere in società, devono garantirsi il rispetto del patto reciproco di alleanza» [Resta 2002, 133]. In sintesi, il network costitutivo della Mafia Garganica è fluido. La mobilità sociale che lo caratterizza è regolamentata attraverso la violenza e la competizione per il capitale simbolico ed economico. Inoltre, la labilità di status che genera al suo interno intensifica il conflitto, portando l’onore a coincidere con la capacità che un gruppo ha di difenderlo: «nel rispondere alle offese, vere o presunte, si cerca di convincere gli altri di essere in grado di tutelare i propri interessi. Ma si cerca anche di evitare un’inutile spirale di rappresaglie, di vendette protratte nel tempo che potrebbero mettere in pericolo la propria famiglia e allontanarla dalle fonti di informazione e di aiuto» [Schneider, Schneider 1989, 121]. Se l’ideologia del prestigio che sottende la mafia è funzione del suo protrarsi nel tempo, se l’esplicitazione dei diritti e dei torti fondanti l’agire di faida passa in secondo piano a favore delle modalità attraverso cui si sviluppa, allora la chiave di volta è la prova pubblica di potenza messa in essere dai gruppi di mafia, dal momento che l’onore personale e la forza collettiva producono prestigio che altro non è che la somma delle manifestazioni esterne di queste qualità, necessarie se si voglia aspirare alla leadership del conflitto.

Essendo i confini dei diritti ambigui e le identità plastiche, solo il conflitto riesce a definirli attraverso uno scontro diadico in cui ogni gruppo è in posizione difensiva-aggressiva: coscienza della propria vulnerabilità rispetto agli attacchi altrui da cui è necessario difendersi, ma al tempo stesso consapevolezza delle proprie opportunità di attacco per definire e modificare il proprio status a spese degli altri. Sarebbe questo genere di calcolo a determinare il modo in cui i gruppi rispondono all’obbligo di agire in modo onorevole. Attraverso la manipolazione della nozione di onore e compensando il pericolo d’esaurimento numerico contro quello di guadagno politico, acquistano prestigio ed assurgono ad una posizione di autorità a danno del gruppo rivale. Così da un lato ognuno deve autoaffermarsi per definire la sua posizione che nessuna struttura formale gli attribuisce, dall’altro deve vedersi riconosciuta dagli altri, proprio coloro con cui compete, tale posizione che, ancora, nessuna struttura formale gli garantisce. L’onore si mostra dunque nella sua natura dinamica, interna al conflitto, tesa a mantenere o alterare la distribuzione delle risorse e del potere che la gerarchia dell’onore, nella sua funzione statica, descrive e la cui conservazione è il risultato di pratiche sociali interagenti. L’onore individuale, operando come strategia competitiva dell’individuo, e l’onore sociale, esplicandosi come sistema classificatorio, manipolano l’ordine sociale e descrivono gli status degli agenti di mafia, mentre, nella sua funzione sociale e personale, l’onore si connette alla ricchezza ed al potere, descrivendone e determinandone la distribuzione. Definendo potere, prestigio e ricchezza, e fornendo i mezzi per ottenerli, il linguaggio dell’onore, che in quest’ottica potremmo definire politico, si intreccia alla categoria della virtù personale generando un sistema egocentrato e diadico che coniuga virtù, potere e ricchezza. In questo modo emerge il carattere paradossale dell’onore che da un lato utilizza l’idea di virtù per limitare la fluidità dei gruppi allo scopo di plasmare un ordine coesivo e dall’altro crea nuove differenze. Il sistema dell’onore, nella sua dimensione processuale si mostra come struttura liminale che porta in sé la dialettica propria di ogni discontinuità: definisce ciò che è interno al gruppo, o che è ritenuto tale, e al contempo dialoga con l’esterno, palcoscenico che gli fornisce i significati sociali di cui ha bisogno per plasmare i membri. Così il cerchio si chiude e la strategia comunicativa della Faida Garganica emerge in tutto il suo potere performante, piegando alle esigenze del conflitto di mafia le categorie concettuali derivanti dalla tradizione - come il sangue, la famiglia e l’onore - da quell’habitus culturale i cui valori, da espressivi e autorealizzativi, divengono funzione dell’acquisizione, del mantenimento e dell’accrescimento del capitale simbolico, economico e culturale a disposizione dei gruppi che tramite l’applicazione di un pensiero strategico tuttora scelgono come e quando investirli nel campo della competizione e del conflitto di mafia.

A lungo il conflitto garganico ha creato non pochi problemi di definizione. A lungo la stampa, le forze dell’ordine e gli incartamenti giudiziari hanno oscillato in un limbo in cui alla Faida Garganica non era possibile attribuire il “rango” di Mafia. La sentenza «Gargano» del 6 giugno 2000, ad esempio, utilizza il termine vendetta non riuscendo a rinvenire gli estremi dell’associazione a delinquere di stampo mafioso:

è evidente, infatti, che il ricorso alla vendetta privata cresce quando la risposta dello Stato agli episodi criminosi […] viene a mancare. E la sfiducia verso la Giustizia […] insieme ad una ‘culturale’ resistenza a riconoscere l’autorità e la supremazia dello Stato e a riconoscersi quale parte dello stesso, con la conseguente ritrosia a rivolgersi alle istituzioni, […] ha favorito il ricorso alla ‘giustizia privata’ [Seccia 2011, 46].