Table of Contents

- Panorami su un’alterità spettacolarizzata e immaginifica

- Cerei, iperrealistici, semoventi succedanei della varietà umana: i manichini etnografici

- Verso un multivisibilismo partecipato: le esposizioni universali

- Viaggi casalinghi

- Un’antropologia da avanspettacolo, ambigua e strabica nella sua lucente e corporea spettacolarità

- Riferimenti bibliografici

- Sezione iconografica

Abstract. The second half of the nineteenth century witness an anthropology that from the narrow scientific fields shifts to the forestage of exhibitions and universal expositions. It takes a more essentially popular, pedagogical and often absolutely spectacular capacity and role, using archeomedia’s technological know-how, like peepshow, stereoscopy, magic lantern, panorama and moving panorama, diorama, stereorama and cinerama. On closer inspection, it is indeed a reciprocal exchange: these means of entertainment too, in turn willingly draw from ethnography to put on stage an exoticism which is more and more alluring, prurient, feral, and also revolting, but which does pay well at the box office. It is a variegated Otherness which turns up, sometimes near, some other three-dimensional and tangible, in other words “alive”; it follows postures and is in relation with activities, situations and environments which instead hypostasize and strictly control it, thus reasserting the hegemony of a western perspective which depicts intriguing “postcards” of this otherness, and puts a price on it with the complicity of Anthropology; rather with a certain Anthropology which embellishes the world, changing it in a sort of ethno-show.

Keywords. Archeomedia, moving panorama, stereoscopy, diorama, universal expositions.

La dimensione prevalentemente materiale della cultura di una popolazione si è configurata sovente come primo puntello per dare corso a un’osservazione dell’alterità quando la relazione tra ricercatore e nativo non poteva beneficiare della conoscenza dei reciproci idiomi, quando inesorabilmente balbettante era la comunicazione orale.

Nella seconda metà dell’Ottocento, in un’epoca nella quale le discipline dell’uomo muovevano i primi passi, la fisica datità dei reperti etnografici costituiva altresì prova provata dell’avvenuto contatto, traccia sublimata, ora eloquente, ora più subdola, di un’ansia positivistica di conoscenza che nascondeva una pulsione al possesso e al controllo dei contesti umani indagati quale esito, al contempo, di più complesse intersezioni tra interessi scientifici, mercantili, militari e coloniali nonché di istanze legate in ultimo all’affermazione di un prestigio nazionale.

Fare incetta di manufatti da riportare a casa sanciva in qualche modo il successo tangibile di una spedizione; per tali manufatti occorrevano conseguentemente collocazioni adeguate. Il “contenitore” è dapprima la collezione che sfocia poi nel museo. Va detto che i reperti etnografici confluivano frequentemente in strutture museali di natura accademica sovente più somiglianti a laboratori scientifici con annessi locali, stipi e scansie in cui immagazzinare e custodire materiali per i quali, nella maggior parte dei casi, non era prevista funzione espositiva e fruizione pubblica[1].

Esistono, all’opposto, casi nei quali il dato etnografico è invece volutamente inserito, ieri come oggi, in una cornice di tutt’altro genere, spettacolosa e lampante. Qui avviene che la natura etnografica degli oggetti intersechi di frequente quella estetica. Già in fase di “prelievo” sul terreno i criteri adottati nella selezione dei materiali e delle informazioni da raccogliere appaiono spesso attraversati da istanze, appunto, estetizzanti, caratterizzati dalla preferenza accordata all’utensile, alla veste, all’arma, all’idolo vistoso, morfologicamente e cromaticamente “gradevole”, “bello”, “prezioso”. È in tal senso plausibile che la scelta estetica contribuisca a giustificare e nobilitare l’operato, le capacità, il gusto del ricercatore all’occhio dei suoi pari; al contempo “tracce” di bellezza nelle espressioni materiali di un popolo ne avvalorano la “vocazione” al progresso, all’incivilimento. Codesto approccio ritroviamo anche in ambito folklorico ove la formazione prevalentemente umanistica di molti studiosi, adusi alla poesia, alla letteratura e alle arti li induceva, quando interessati alla cultura materiale, alla ricerca del bello rendendoli particolarmente sensibili ai motivi ornamentali che ingentilivano vasellame, lumi, basti, carri, costumi, tappeti.

La connotazione estetica intrinseca del reperto rinvenuto e raccolto sul terreno si reitera ed inevitabilmente si risemantizza, a valle, in relazione a canoni, parametri e sistemi espositivi prescelti dai curatori, anch’essi spesso e variamente estetizzanti. Può essere utile qualche esempio sia di ambito etnologico che demologico. Nel Maritime Museum di Londra la grande sala che ospita al suo centro un rimorchiatore a vapore, il Reliant, è “abbellita” sui lati maggiori da teorie di polene policrome che nessuna relazione hanno con il natante; sono collocate e fissate agli aggetti delle nervature che sostengono il capannone grazie alla curvatura di tali strutture simile a quella delle prue da cui in origine le lignee sculture si slanciavano in avanti, sul mare. Allo stesso modo, nel Pitt-Rivers Museum le colonne che reggono il loggiato che si affaccia sul piano terreno dell’edificio sono adornate da totem mentre gli strumenti musicali della collezione Evan Gorga presenti nell’esposizione di etnografia del 1911 a Roma, massimamente quelli a fiato, colonizzavano intere pareti sulle quali erano disposti in modo da formare dei ventagli, dei fasci verticali o simmetricamente inclinati verso destra e sinistra. Un attuale esempio di “interazione estetica” costante tra natura dei manufatti e criteri prescelti per esibirli è certamente il Museo Guatelli nel parmense.

Come si vedrà fra poco il fil rouge capace di “abbellire” la materia esposta finanche nei seriosi musei di matrice scientifica transiterà, assai irrobustendosi, in altri “contenitori” disposti ad accogliere copiose quantità di reperti etnografici: alludiamo a mostre di natura eminentemente etno-antropologica ma pure a esposizioni di ben più ampia portata come quelle universali.

Siamo in un periodo storico caratterizzato dalla prioritaria necessità di oggettivare lo sguardo allungato su un’alterità inizialmente incognita, censendola, descrivendola e classificandola per comprovare l’assioma della superiorità razziale dei popoli civili, autori di quel progresso industriale che ne sanciva la migliore qualità dell’esistenza. Il dato nella sua materiale essenza o la sua effige più o meno calligraficamente restituita dal documento fotografico o da altre procedure di sua ricreazione, ad esempio mediante modellazione nel gesso, nella carta pesta e nella creta di volti e teste o attraverso la realizzazione di manichini a grandezza naturale e di modelli, talora ma non sempre in scala, di villaggi, abitazioni, locali lavorativi, carriaggi, imbarcazioni era il “materiale” preferito, maggiormente convincente in virtù della sua didascalica natura, per declinare la discoperta di codesta sterminata e varia alterità.

La resa, come detto, calligrafica di cotante e cotali umanità celava ovviamente un processo di loro ipostatizzazione sorretto e guidato da uno sguardo univoco, monodirezionale. Proprio il dato, in natura od in copia “fedele”, avallando un obiettività tangibile e indiscutibile, indispensabile ad un’antropologia che anelava a farsi scienza, dava invece corpo a delle retoriche descrittive, esplicative, espositive che finivano per attribuire a siffatta oggettività una intrinseca leziosità.

Siamo al cospetto di un realismo manierato che soprintende all’allestimento di musei e mostre strictu sensu antropologiche e che con ben maggiore evidenza esplode in altri contesti espositivi che tracimano dai conchiusi perimetri di un gabinetto scientifico, di un armadio o di una teca di un laboratorio universitario, in primis le esposizioni nazionali e universali che si reiterano con sempre maggiore frequenza nella seconda metà dell’Ottocento in Europa, in America, in Russia e che nella seconda parte del diciannovesimo secolo e ancora nei primi due decenni del Novecento conoscono il loro momento di maggior fulgore. Qui non più l’esposizione ma, diremmo, l’ostentazione del dato etnografico, sempre debitamente sussunto in virtù della sua incontestabile natura oggettiva o della verosimiglianza inoppugnabile della sua copia, della sua riproduzione bidimensionale e tridimensionale, non risponde solo al bisogno di fornire, per contrasto, il plafond, la pietra di paragone con cui le nazioni “progredite” marcano la loro distanza incolmabile da quelle rimaste al palo, primitive o selvagge, opportunamente colonizzate e obbligate a mostrarsi in virtù del loro pittoresco e infantile folklore. Folklore che se rinvenuto a “casa propria”, se traccia di un’antichità dei medesimi popoli “progrediti”, si fa sopravvivenza nobilitante, si coagula e si riformula in una illustre ed eletta “tradizione” quale blasonato zoccolo duro su cui l’occidente ha saputo innestare i cambiamenti che lo hanno condotto alla modernità. Diviene allora un folklore a cui dare ampia e diversificata visibilità, da esibire orgogliosamente, da “vendere” al colto e all’inclita.

In questo immenso e variegato processo di divulgazione dell’alterità, al tempo medesimo altra e “casalinga”, che esonda, come preannunciato, dai consessi strictu sensu scientifici, giocano un ruolo sostanziale modi e mezzi impiegati per allestire questa visione del mondo affinché essa si faccia necessariamente fantasmagorica, magniloquente, visionaria nel suo prevalente supposto iperrealismo e perciò accattivante, dotta e popolare, didattica e propagandistica allo stesso tempo.

L’occidente industrializzato trova nella sua medesima produzione tecnologica gli strumenti per allestire queste macroscopiche ribalte, li rimescola, li associa in sinergiche e inusitate forme spettacolari tipiche dell’era del “precinema” e dei tableaux vivants, recuperando dal passato una pittura, una scenotecnica, una scenografia, una museografia ora attualizzata e movimentata da macchinismi e automatismi per l’epoca sorprendenti, divertenti, stupenti.

In codesto rutilante periodo, l’antropologia, “galvanizzata” da una varia e sempre più interstiziale tecnologia a cui non manca di rivolgersi, trova utile mandare a braccetto le sue istanze più squisitamente scientifiche con altre spettacolari e didattiche, talora fatue, di certo, nel bene e nel male, visivamente assai suadenti.

A questo periodo, forse non ancora molto indagato, cercheremo di dare qui di seguito una prima circoscritta occhiata.

Il panorama è certamente uno dei veicoli attraverso il quale le prime conoscenze di sapore etnografico raccolte nel corso di viaggi di pura e semplice esplorazione ma anche di spedizioni scientifiche vengono spettacolarizzate mediante uno show che potremmo definire “multisensoriale”, destinato dunque non tanto e non solo a un pubblico ristretto di addetti ai lavori ma a ben più ampie ed eterogenee platee da intrattenere e stupire.

I panorami sono dunque, a tutti gli effetti, spettacoli il cui fine è quello di trasferire agli spettatori accorsi nei teatri in cui frequentemente si imbastiscono queste “rappresentazioni” le esotiche, estetizzanti, emozionanti, inquietanti atmosfere di un’escursione in terre lontane. Si parte sovente da un semplice diario di viaggio che viene, per così dire “sceneggiato”, individuando i passi ritenuti più inusitati, fascinosi, avvincenti, impressionanti che il medesimo autore del testo legge. Non legge solamente, ma sovente illustra, glossa e arricchisce con ulteriori e personali commenti. Per rendere più vivida la testimonianza la narrazione si appoggia ad una serie di immagini: si tratta talvolta di dipinti su ampie tele che, simili a fondali montati secondo una preordinata sequenza, vengono via via srotolati seguendo la scaletta stabilita dal lettore. Altre volte, nella sua espressione più matura, il panorama è invece costituito da un lungo rotolo di tela dipinta che senza soluzione di continuità offre un’immagine di quanto il testo letto o recitato va dicendo[2]. Il lungo telone che lentamente e continuamente si dipana dinnanzi agli occhi degli spettatori rievoca efficacemente l’esperienza del viaggio che giorno dopo giorno, tappa dopo tappa, conduce il pubblico ove l’autore del pamphlet è fisicamente stato: lo srotolamento si fa efficace metafora del lento progredire del viaggio. Un accompagnamento musicale interviene soprattutto nel passaggio da una situazione ad un’altra, da un episodio a quello successivo, ma pure rimarca ad effetto l’affabulazione, i momenti topici letti e interpretati dalla voce narrante.

Albert Richard Smith, eclettica figura di scrittore, impresario, viaggiatore e scalatore inglese, nel 1849 effettua un viaggio che lo porta in Italia e da qui in Egitto e in Grecia; visita inoltre Costantinopoli e Smirne. Ne deriva la pubblicazione di un libretto “A Month at Costantinopole” dalla cui vendita intende ricavare denari utili all’allestimento del panorama che intitola “The Overland Mail” con il quale esordisce a Londra l’anno successivo. Smith, sorretto da una sequenza di definiti quadri, legge e commenta la parte del viaggio che ritiene essere di maggiore attrattività ovvero quella effettuata in Egitto[3].

Nello stesso periodo c’è anche chi affida al “moving panorama” funzioni didattiche, facendone un accattivante ed efficace strumento di divulgazione scientifica in virtù delle sue doti spettacolari e parimenti della spettacolarità dei temi dipinti sui rulli di tela. Archeologi e etnografi se ne avvalgono. Tra questi Montroville Wilson Dickeson [1810-1882], pioniere dell’archeologia americana che molti scavi effettuò in Louisiana e lungo il percorso del Mississippi. Particolarmente sensibile all’importanza del reperto quale mezzo di conoscenza cumulabile, traccia patente di una dimensione culturale investigabile partendo da un piano materiale per giungere a quello sociale e simbolico, Dickeson, attraverso fitti scambi e reiterati acquisti, dette vita a raccolte di manufatti provenienti da ben diciassette stati americani. Nel tentativo di individuare le prime popolazioni stanziatesi nel Nord America, la loro provenienza e le epoche del popolamento, l’archeologo pose a confronto il manufatto preistorico con quello etnografico. Per dare un’idea, o meglio, un’immagine che riassumesse i campi delle sue indagini e le sue indagini di campo progettò un panorama mobile di assai notevoli dimensioni [218 cm di altezza per 10,67cm di lunghezza] in grado di accogliere in un flusso ininterrotto di ambientazioni, di situazioni, di attività la sua vita di instancabile ricercatore [Mason 1942]. Come esplicitato dal medesimo Dickeson il panorama intendeva soffermarsi soprattutto sulle «ærchiological excavations» nelle valli fluviali dell’Ohio e del Mississippi ed ancor più specificamente su «antiquities & customs of the unhistoried indian tribes» [Huhtamo 2013: 255], [http://www.metmuseum.org/metmedia/video/collections/aw/egan-panorama].

He commissioned an enormous painting, known as “The Mississippi [or Egan] Panorama” depicting his excavations and some of the more spectacular sites he had visited. John Egan, an itinerant Irish artist, made the painting from Dickeson’s field notes […]. Some scenes, such as the opening of a mound on the Feriday Plantation in Louisiana, are quite detailed […]. At the time, panoramas were a popular form of entertainment : they provided a way of recording and sharing particularly interesting journeys or dramatic events. While a half dozen panoramas of the Mississippi were painted between 1845 and 1850, Dickeson’s “The Mississippi Panorama” is the only one which survives [Veit 1999, 29][4].

Dickeson, evidentemente sensibile ad una comunicazione anche visiva, organizzò pure delle conferenze e delle letture dal tenore divulgativo che definì come «Popular and highly interesting lectures on American Archeology – Indian Antiquites» supportate, quale sottolineato elemento di maggior richiamo, da «diagrams» e «paintings» [Veit 1999, 26]. Si noterà qui la parentela con i panorami accompagnati da letture e commenti delle immagini di cui stiamo dicendo.

In una incessante ricerca di novità da inserire nello show, gli autori dei panorami giocano talora la carta del gigantismo come nel caso di quelli firmati da John Banvard, paesaggista e ritrattista americano.

In the autumn of 1848, Banvard brought his mammoth canvas to London […]. It was an immediate sensation. The London audience was treated to a comprehensive view of a portion of western America in all its incredible variety. There were scenes of bluffs with lonely cabins perched on their edges, and praires with bison grazing in the thick grass, rice swamps, […] sugar plantations with their slave quarters and imposing mansions, […] thriving little cities with steeples and domes, theatres and warehouses ; there were Indian encapments with their wigwams and campfires. Many “episodal groups” showed Indians, emigrants and settlers in their characteristic activities […]. For still further variety, the painter portrayed the various locales under different aspects of light-dawn, full daylight, moonlight, an approaching storm [Altick 1978, 205].

L’anno successivo a Banvard replicano John Rowson Smith, pittore teatrale e di panorami e il conosciuto trapezista e uomo di spettacolo “Professor Risley”. Assieme allestiscono e presentano

the Original Gigantic American Panorama being advertised as «extending over four miles of canvas, and depicting nearly four thousand miles of American scenery, being one third larger than any other moving panorama in the world»”[Altick 1978, 205].

Alla sconfinatezza dei territori americani, alla molteplicità delle popolazioni che vi albergano ben si attaglia, dunque, un panorama dalle altrettanto inusitate proporzioni capace di declinare e stigmatizzare cotanta varietà ambientale ed umana. Al di là degli espedienti pittorici e scenografici, dimensionali e prospettici concepiti per contrastare l’inevitabile e lento srotolamento delle enormi tele di siffatti panorami, sul piano figurativo tali spettacoli consolidano stereotipi razziali dietro la loro apparente vocazione didascalica e didattica secondo obiettivi e stilemi che erano già della pittura di paesaggio soprattutto quando includeva aspetti e soggetti di sapore e spessore etnografico. Facendo ancora riferimento agli Stati Uniti «Historians of US art have long argued that artists forged an ideological correlation between depictions of Native Americans and wilderness in American landscape imagery» [Lyons 2016].

Il panorama, è il caso di dirlo, dipana le sue narrazioni pittoriche nell’aveo di un mondo industriale e civilizzato di cui è evidente emanazione, facendosi eloquente sguardo e visione di parte. Ne costituisce significativo esempio ancora John Rowson Smith quando, partendo da un libretto nel quale aveva trascritto le impressioni di un suo viaggio in Europa, ne ricava un ulteriore panorama.

Passenger trains, ocean-going steamships, the telegraph, and improved postal systems influenced the sense of space and time, affecting colonialism, imperialism, and commercial capitalism in the process. The preface to the handbook of John Rowson Smith’s The Tour of Europe (1852) situated the moving panorama within this context. “The telegraph, the railway, and the steam-boat have been making great changes and doing their utmost to bring about a Brotherhood of Nations; - may not also the Pencil of the Artist claim its share in this great work; here we have the Exploration of a Continent showing in a pictorial form the energies of past ages and many of the great Features of the present civilised and intellectual world”. The beginning interplay of media channels and their integration into a changing technological environment signaled a transition toward “media culture” [Huhtamo 2013, 192].

La cultura dei media che principia a balenare in questi poliedrici intrattenimenti, deve a essi una polisemia che è la risultante dei linguaggi tecnici e dei supporti strumentali espressivi su cui si basano. In seconda battuta, sul piano dei contenuti “tradotti” sulle tele, un altro coacervo polisemico di significati di prevalente connotazione antropologica porta conseguentemente a galla uno strabismo etnografico che oscilla tra la restituzione nettamente calligrafica delle genti “dipinte” ed una loro resa “pittoresca”, folkloristica, esotica ed estetizzante. Vale la pena ricondurci qui, ancora una volta, ad Albert Smith le cui eurocentriche intolleranze sono stigmatizzate da Huhtamo.

Adhering to a typical British habit, most things left Smith indifferent or disgusted, including the dancing dervishes of Scutari: «There was something inexpressively sly and offensive in the appearance of these men, and the desire one felt to hit them hard in the face became uncomfortably dominant». At a slave market he saw “negros” for sale, which inspired a comment that now sounds outrageous: «If any person of average propriety and right-mindedness were shown these creatures, and told that their lot was to become the property of others and work in return for food and lodging, he would come to the conclusion that it was all they were fit for» [Huhtamo 2013, 219][5].

Scorrendo le pagine del libello di Smith sono effettivamente frequenti i giudizi di valore come quello espresso nei confronti delle donne turche: «of verbal delicacy – egli scrive – however, the Turkish women have not the slightest notion» [Smith 1850, 67]. Valutazioni sgradevoli, snobistiche, supponenti sono il “sale” con cui Smith “ravviva” la materia prima scritta e poi letta alle platee del suo panorama da catalizzare e tenere avvinte vuoi con le “timbriche” corrusche della narrazione, vuoi con uno show al passo con i tempi, innovativo e, come già detto, multisensoriale.

Cotale proto cultura mediatica, intersezione, per l’epoca, di moderne tecnologie differenti ma convergenti, andrà ulteriormente caratterizzandosi e specificandosi soprattutto nella seconda metà dell’Ottocento, con i diorami, termine sì di varia interpretazione, ma che aggiunge una tridimensionalità talvolta eminentemente visiva, talaltra multisensoriale nonché una “cinetica” affidata a movimenti di scena che si sovrappongono a quelli del panorama in sé a tutto vantaggio di una spettacolarità, per l’epoca, ancor più stupefacente e convincente.

Si comincia anteponendo alla tela principale delle “quinte” che aumentano la profondità di campo; sagome di villaggi, accampamenti, tende, abitazioni, montagne disposte su piani diversi arricchiscono il quadro acuendone le fughe prospettiche e donando ad esso l’illusione della tridimensionalità. Giochi di luce suggeriscono il giorno e la notte, lo scoppio di un incendio ed un’eruzione. I quarti lunari o un’eclisse sono realizzati ritagliando nel punto opportuno del telane un disco e cucendo sul foro una tela opalina e dotata di una certa trasparenza. Recuperando qui la tecnica propria del teatro di ombre, forma di animazione antica e popolare particolarmente diffusa, ad esempio, in Grecia e Turchia [Allori 2000, 2004] che usa la retroproiezione, si pone dietro la tela e in corrispondenza della superficie lunare un disco di legno che poco per volta viene discostato dal foro permettendo alla luce di una lanterna posta in corrispondenza dell’apertura circolare di proiettarsi sul telo semitrasparente riproducendo così l’effetto di una luna che da nuova si fa piena. Certune delle sagome di cui dicevamo sono inoltre dotate di meccanismi e trucchi scenici che ne incrementano il realismo innanzitutto mediante il movimento. Carrozze con ruote in grado di girare, onde del mare che si accavallano percorrendo tutta la base del panorama retrostante, fumaioli di piroscafi e locomotive che sbuffano realmente, finanche ventilatori che gonfiano vele, che fanno sventolare bandiere, che addirittura inondano di aria calda o fredda la platea per immergerla fisicamente in atmosfere invernali ed estive, in giornate di sole o di tempesta.

Se non fosse per la “variabile indipendente” del lungo nastro di tela che si svolge da un rullo per avvolgersi a un altro dinnanzi alla platea, in taluni casi di una grossa struttura cilindrica ruotante su sé stessa e integralmente “tappezzata”, ricoperta dalla tela dipinta, in altri casi ancora di una sorta di gigantesco zootropio o prassinoscopio, ovvero di un più o meno imponente catino cilindrico girevole con il panorama dipinto sulla sua superficie interna ed il pubblico anch’esso ospitato al suo interno, iI confine tra codeste forme di intrattenimento più o meno educative ma soprattutto spettacolari e certe rappresentazioni teatrali per attori, per marionette e infine per automi, confine già labile, si annullerebbe a favore di una “panoramania” che travalica le singole forme espressive per suggellare un istanza occidentale alla bulimica fagocitazione del mondo e alla sua autoriale, autoreferenziale e autarchica rappresentazione. In altra sede ci soffermammo su uno spettacolo teatrale che tra fine Ottocento ed inizi del Novecento conobbe una versione teatrale e successivamente cinematografica, messo, inoltre in scena da alcune nostrane compagnie di marionettisti e pupari che molte analogie ha nell’impianto scenografico e scenotecnico con i panorami. Alludiamo al “Ballo Excelsior” magnificente, opulenta, composita e coreografica allegoria scritta da Luigi Manzotti e messa in musica da Romualdo Marenco che debuttò nel 1881 al Teatro alla Scala di Milano. Era una rappresentazione ridondante e magniloquente caratterizzata da articolate e imponenti scenografie, da complesse e stupefacenti macchine sceniche, da grandiose coreografie affidate a un corpo di ballo di più di quattrocento elementi, in cui si “officiava” il progresso umano in una prospettiva precipuamente occidentale. Il libretto dell’opera ce ne chiarisce la natura ultima, «la titanica lotta sostenuta dal Progresso contro il Regresso […]: è la grandezza della Civiltà che vince, abbatte, distrugge, per il bene dei popoli, l'antico potere dell'oscurantismo che li teneva nelle tenebre del servaggio e dell'ignominia» [Baldi 2012, 63-64]. Gli ultimi eredi della compagnia di marionettisti e pupari napoletani Di Giovanni, ben conosciuti per la particolare bravura nell’animazione fine e per gli allestimenti elaborati, da noi intervistati a più riprese nel primo decennio del 2000, ricordavano la loro versione dell’ Excelsior che pur essendo una tardiva riduzione dall’opera di Manzotti, era anch’essa un tripudio di macchine sceniche, di innumerevoli fondali e altrettanto numerosi cambi di scena, di trucchi ed effetti di luce, di musiche che inesorabilmente stupivano e rapivano lo spettatore in una fantasmagoria non comune per il pubblico del teatro di figura ancora negli anni Trenta del Novecento[6]. Dietro cotali spettacoli agisce nel nostro meridione e massimamente a Napoli l’ombra lunga di “panorami pittorici”, “cosmorami”, “poliorami”, “paliorami”, e ancora di “teatri meccanici”, di “gabinetti meccanici”, di “ombre trasparenti”, di “proiezioni fantastiche”, di “fantasmagorie”, di “macchine di automi” che molti impresari partenopei e non includevano, assieme a pupi, burattini, marionette e guarattelle, nella loro offerta spettacolare [Baldi 2012, 68,76].

L’esempio italiano e napoletano non è certo un’eccezione partecipando di un humus spettacolare dalle assai più ampie latitudini comune a una ottocentesca, teatrale celebrazione di un modernismo tecnologico tutto occidentale che si traduce in una compiaciuta e variegata celebrazione “mediatica” di sé.

Il panorama fattosi diorama, e quindi replicandosi in molteplici ulteriori sue ibridate forme[7], sposa dunque progressivamente un “integral look” [Huhtamo 2013, 245] che dal palcoscenico tracimerà nella platea incapsulando nella rappresentazione il medesimo suo pubblico: assieme al complesso apparato che oramai lo avvolge, lo spettatore diverrà, come vedremo più avanti, se non artifice e coautore della performance, fruitore, per così dire, dall’interno di una tridimensionalità tanto fittizia, quanto a tutto tondo, stupefacente, magante.

Anna Maria Grosholtz nata a Strasburgo nel 1761, meglio conosciuta con il cognome del marito, François Tussaud, ancor più nota come Madame Tussaud, ha legato il suo nome alle sculture in cera, o meglio ai manichini a grandezza naturale, partendo dalle “copie” di regnanti e nobili, non disdegnando personalità illustri della scienza, dell’arte, della politica e neppure esponenti di altrettanta varia umanità i quali, per atti di diversa natura che li avevano fatti assurgere agli onori della cronaca, per connotati e appartenenze razziali, per essere esponenti di popoli esotici meritarono di essere eternizzati nella cera. Se Madame Tussaud fece della sua attività un’impresa da cui gemmò il celebre Museo delle cere, non fu certo la prima a reiterare l’effige umana nella morbida e accondiscendente pasta. Da diversi secoli la cera aveva infatti già conosciuto differenti usi dalle maschere funebri alla riproduzione per fini didattici e di ricerca di organi interni umani e animali[8]. La stessa Anna Maria ebbe un maestro del quale divenne assidua e stimata collaboratrice, il dott. Curtius, al secolo Philippe Guillaume Mathé Curtius, medico bernese che sia per proprio uso, sia per esigenze didattiche ed esplicative aveva già da tempo dimestichezza con la cera con cui realizzava copie dettagliate a grandezza naturale di reperti anatomici. La sua versatilità nella modellazione poco per volta lo aveva condotto a cimentarsi anche nella statuaria e soprattutto nella realizzazione di teste umane e quindi di manichini completi con l’obiettivo di realizzare un piccolo museo che ospitasse una galleria di tali suoi personaggi in cera. Il passaggio del testimone alla sua giovane e devota assistente avvenne de plano, in maniera del tutto naturale. Madame Tussaud fu in grado di fare delle sue copie straordinariamente fedeli di volti e corpi appartenuti a soggetti sia coevi che del passato una vera e propria impresa artistica e commerciale all’insegna di un perfezionismo riproduttivo tale da lasciare stupefatti, letteralmente “astonished” tutti coloro che avrebbero visitato le sue esposizioni, le sue gallerie stanziali ed itineranti, in Francia come in Inghilterra, affollate di soggetti fedelmente replicati nella cera.

La vocazione deliberatamente spettacolare delle sue esposizioni la convinse a immergere i suoi manichini in cornici e atmosfere debitamente e necessariamente “teatrali”. Non solo, quindi, belle teste e bei volti straordinariamente realistici ma corpi altrettanto curati, vestiti in appropriati costumi realizzati con eguale meticolosità e, soprattutto, sapientemente e dinamicamente atteggiati. Sfondi che restituivano il contesto e l’epoca, ma, più spesso allestimenti altamente scenografici che richiedevano l’uso di un piano prospettico, che esigevano una reale profondità lungo la quale disporre i soggetti e gli oggetti, gli “attori” tra le pareti di casa, di una via, di una piazza, di una bottega, di una campagna, di una foresta e mobilio aristocratico e prosaico, troni e poveri scranni, tendaggi, porte, piante, carrozze, fontane, pozzi, prati d’erba.

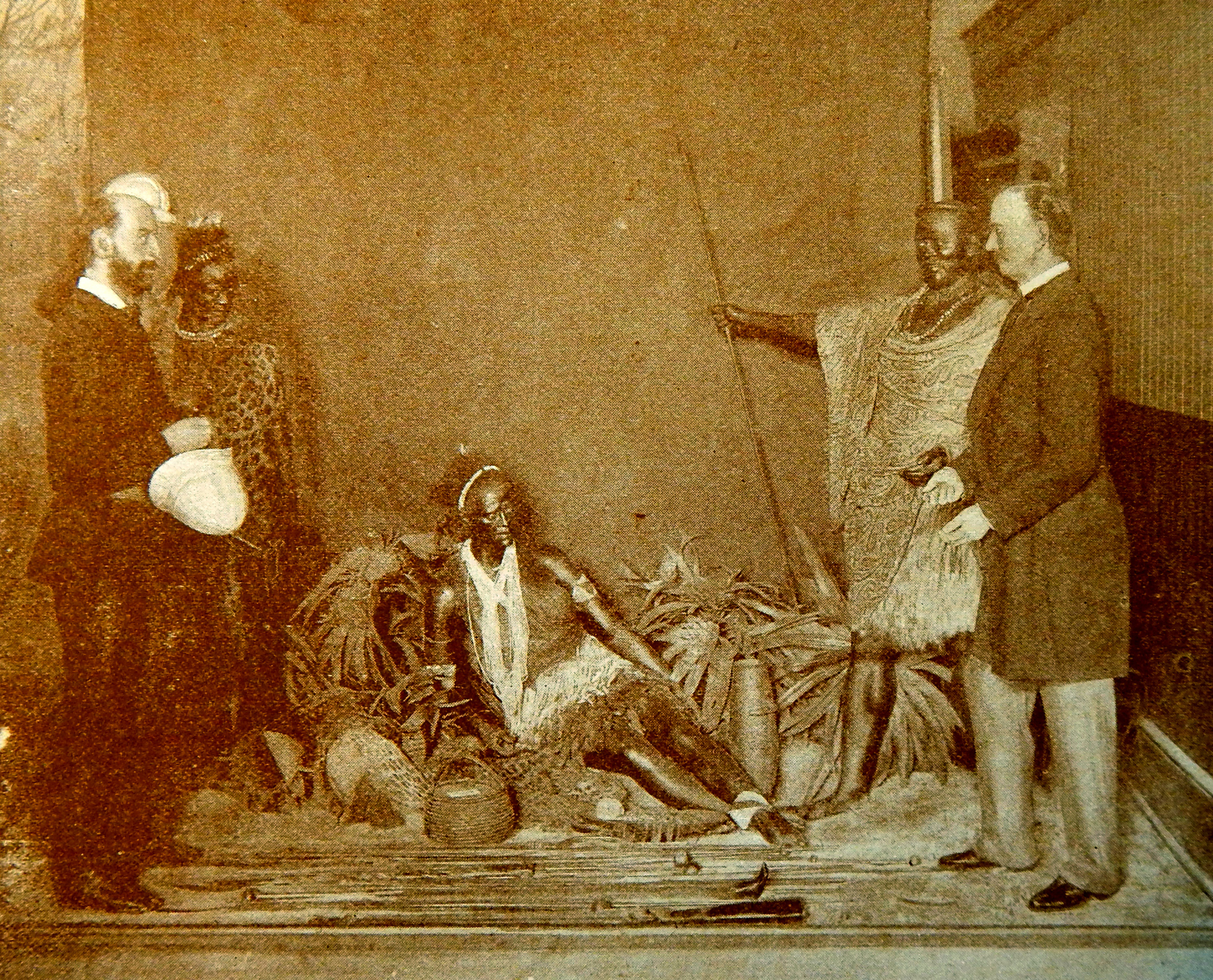

Il nascente colonialismo, l’intensificarsi di rotte commerciali con l’Africa e le Americhe offrì alla Tussaud l’opportunità di cimentarsi anche nell’allestimento di gruppi esotici restituiti con la consueta cura del dettaglio. L’attenzione alle fattezze somatiche, al colore dell’incarnato, alle capigliature si fonde ad una “meticolosa” restituzione del côté etnografico, dalle vesti agli ornamenti al “set” complessivo. Tale esercizio apparentemente calligrafico e asettico non impedisce a codesti “teatrini” di ribadire la supremazia occidentale. Nella realizzazione di un gruppo Zulu [R.S.W.B. 1894, 536] se al centro del “quadro” è collocato, seduto, un nativo con lo sguardo rivolto in basso, con indosso le sue vesti e i suoi ornamenti, contornato da piante, recipienti ed utensili, se su entrambi i lati della scena sono presenti in piedi altri due zulu, in primo piano, davanti a tutti, ancora ai lati dell’allestimento, compaiono due occidentali l’uno in marsina e con aria dottorale e l’altro nei panni dell’esploratore come il bianco caschetto coloniale che tiene in mano sottolinea inequivocabilmente. Nel loro anteporsi agli zulu, nel disporsi a tenaglia, a destra ed a sinistra della scena sembrano contenerla e controllarla.

Dobbiamo a questo punto ricordare che Madame Tussaud denota talvolta una tendenza alla rappresentazione grandguignolesca, confidando nel lubrico gusto per l’orrido dei suoi spettatori: se dunque indulge nell’esibizione di efferati delitti, di esecuzioni capitali, finanche nell’allestimento di una sezione dedicata agli strumenti di tortura, tale “inclinazione” ritorna anche nelle messe in scena di natura antropologica. Come dire che, potendo, affidandosi ad una testimonianza etnografica più o meno comprovata, predilige la messa in scena di costumanze al contempo “selvagge” e “orripilanti”. Eccone un esempio.

One of the most curious exhibits is the head of an Indian chief of the tribe Napos, which has its habitation in Ecuador. The women of this tribe follow their men into battle, and cut off the heads of their slain opponents. By a peculiar method of their own invention they reduce the heads to the size of fists, after taking out the bones and flesh. These “reduced” heads are extremely rare, which fact renders the specimen at Madame Tussaud’s all the more valuable [R.S.W.B. 1894, 536].

In tale ricerca di sensazionalismo il passo successivo fu quello di realizzare dei manichini in grado di eseguire dei movimenti, di animarsi. Il secolo dei lumi che fu pure quello degli automi fornì la tecnologia, spesso a orologeria, indispensabile per conferire ai fantocci capacità cinetiche. Pure in questo caso Anna Maria non fu la prima.

The most famous of madame Tussaud’s predecessors was the extraordinary Mrs Salmon, who modelled and exhibited from early in the eighteenth century. At her premises at the sign of the Golden Salmon in what is now called St Martin’s-le-Grand, 140 wax figures "as big as life" were on shown, and her handbills drew attention to "moving waxworks", so that some must have been animated by clockwork mechanism [Leslie, Chapman 1978, 106].

Lo stesso Curtius aveva intuito che per superare il realismo stupefacente ma statico dei manichini si potevano prendere in prestito i meccanismi raffinati degli automi. Ecco così nascere e respirare “The Sleeping Beauty”. «The mechanism which made the Sleeping Beauty’s chest rise and fall as if breathing was first installed by a Clerkenwell clockmaker about 1837. The clockwork, wound daily by hand, remained until around the turn of the century»[9] [Leslie, Chapman 1978, 20]. Madame Tussaud non fu ovviamente da meno ed i manichini che ella dotò di sistemi di movimento ebbero ancor maggiore successo per il ben noto realismo in cui la scultrice fu in grado di eccellere. Realismo che ella continuò a ricercare accompagnando, ad esempio, le sue esposizioni con “background music” come nel caso della “Musical Promenade”, «a truly elegant spectacle» che poteva giovarsi di un «piano player and fiddlers playing suitable melodies» [Leslie, Chapman 1978, 142].

Il piglio imprenditoriale di questa donna e, al contempo, la sua incrollabile fede in sistemi espositivi e di intrattenimento che si basavano su un iperrealismo tridimensionale maniacale e per ciò stesso quasi incredibile la condusse per un certo periodo di tempo e a partire dal 1801, a stabilire, diremmo oggi, una sinergia con un altro uomo di spettacolo, Paul de Philipstal, già amico di Curtius,

running a kind of magic lantern known as the ʻPhantasmagoriaʼ which depicted moving likenesses of people on a screen” […]. The show was divided into three parts; first came automatons and mechanical devices, followed by optical illusion-different spectres, ghosts and spirits of deceased persons, and ending with a spectacular mechanical-optical firework [Leslie, Chapman 1978, 63, 99].

Se le due attrazioni rimasero distinte e sostanzialmente autonome non sfuggì ai loro ideatori una complementarietà espressiva infulcrata su un iperrealismo sbalorditivo, corporeo e tangibile nel caso delle cere, diafano e, appunto, fantasmagorico nel caso delle proiezioni affidate a batterie di lanterne magiche[10]. Mandare in scena, uno dopo l’altro due spettacoli che facevano leva alla fin fine sugli stessi principi avrebbe rafforzato l’appeal complessivo di tali forme di intrattenimento, incrementando gli incassi.

Tutto l’Ottocento registrerà il moltiplicarsi di iniziative spettacolari infulcrate in prima battuta sulla presenza di cerei succedanei dell’umana genia. Celebre un altro museo di manichini a grandezza naturale, il Grévin che aprì i battenti a Parigi nel 1882 ove, accanto alla consueta parata di repliche calligrafiche di personaggi illustri, si accentua la tendenza a messe in scena dal sapore maggiormente etnografico. «L’épopée coloniale française inspira au musée quelques-unes de ses images les plus attachantes et les plus pittoresques. Trois mille affiches tricolores annoncèrent aux Parisiens l’inauguration» [Cézan 1966, 100] di una serie di ambientazioni “esotiche”, di tableaux che celebrano le conquiste coloniali della Francia in Africa[11]. Secondo un cliché che fu già di Madame Tussaud riscontriamo anche nel museo Grévin l’inserimento dell’ambientazione etnografica in una cornice cupa e drammatica. Segnaliamo qui l’elaborata messa in scena nel Dahomey francese di una truculenta decapitazione con tanto di esibizione, da parte del boia, del capo mozzato al re locale che ha assistito impassibile all’uccisione. In primo piano, al centro, sta la prossima vittima, un giovane inginocchiato, nudo, con polsi e piedi legati[12]. Tutti gli astanti sono autoctoni: nessun bianco compare sulla scena quasi a suggerire che di cotanta e plateale efferatezza non sono responsabili i colonizzatori[13]. L’attenzione riservata dal museo alle patrie colonie era consuetudine consolidatasi già da diversi anni: «the musem reminded Europeans that the empire had already been brought to Paris in other ʻethnographicʼ spectacles, such as Javanese dancers and Cairo street from the universal exposition of 1889» [Schwartz 1998, 137].

Il museo si assume parimenti il compito di stigmatizzare le tradizioni di casa propria. «Le musée est un point de repère où il se retrouve, nous y reconnaissant, et qui ne le déçoit pas» [Cézan 1966, 53-54]. Da questo punto di vista la struttura adotta un duplice sguardo al contempo nazionalista e regionalista, attento a una contemporaneità da mettere costantemente in scena e da aggiornare e a un passato quale espressione di solidi valori, urbani e rurali, anch’essi da celebrare degnamente. Con tono esortativo Cézan così si esprime: «Que l’on recherche avec soin, toutefois, les traces d’un folklore et de coutumes datant d’une époque où Paris se confinait davantage en soi même, quoi de plus naturel!» [Cézan 1966, 54].

Il museo conta dunque su statue in cera statiche ma pure mobili: automi dunque di grande capacità attrattiva. «Le public du musée Grévin n’etait pas fait à des visions d’un si dynamique réalisme!» [Cézan 1966, 84-85].

Come già aveva fatto Madame Tussaud anche il museo Grévin, in una costante ricerca di nuovi divertimenti per volontà del suo direttore, Gabriel Thomas, si aprirà ad altre forme di intrattenimento eminentemente visive e visionarie ma pure “multisensoriali”[14]: nel 1892 ospiterà il Théâtre Optique ideato da Émile Reynaud, una “pantomima luminosa” ancora basata su un sistema di proiezione affidato a lanterne magiche ma ove le sagome si animavano. A muoversi erano, tra gli altri, i personaggi del teatro popolare italiano, le maschere della nostrana commedia dell’arte. Il sodalizio con Reynaud si perpetuerà sino agli inizi del Novecento quando le proiezioni di questo show, benché più volte rinnovato e arricchito negli anni[15], nulla potranno nei confronti del cinema.

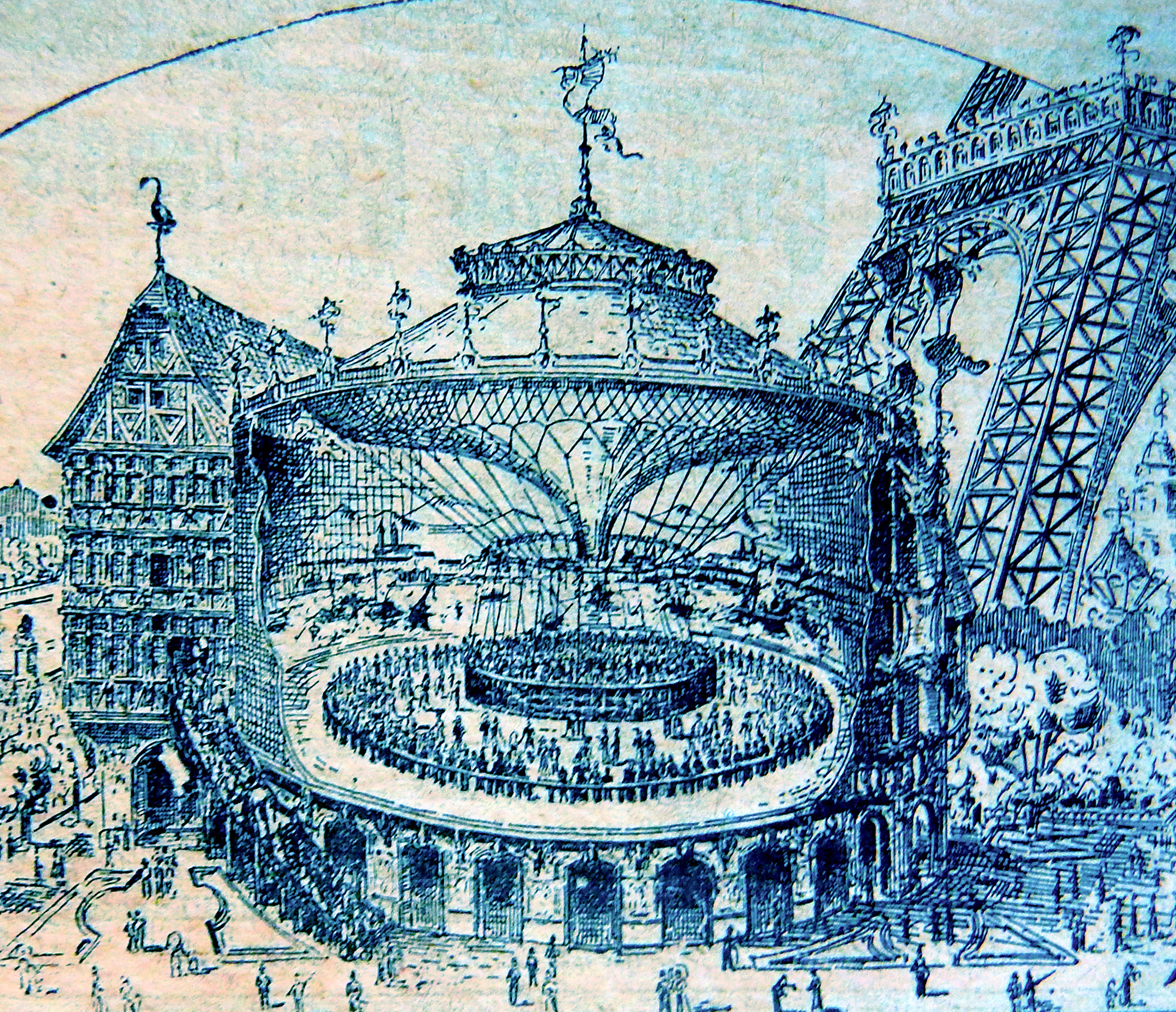

Panorami e diorami, esibizione di manichini con volti in cera e in cartapesta, proiezioni e retroproiezioni, messe in scena e ricostruzioni dal forte sapore teatrale di ambienti folkloristici ed etnologici, un multiforme, poliedrico, splendente e sensazionale apparato spettacolare, scenografico e coreografico, che sublima il più realisticamente possibile l’esperienza del viaggio in terre lontane, che proietta in una cornice esotica ora estetizzante e leziosa ora, come detto, fosca e inquietante, torme di attoniti spettatori inghiottiti e coinvolti in intriganti kermesse proto-tridimensionali: tutto questo trova un suo precipuo e fusionale terreno di coltura, ambito eccellente di espressione nelle esposizioni universali.

Sono esse, come ebbe a scrivere Flaubert, «motivo di esaltazione del diciannovesimo secolo» [Flaubert 1990, 50] dove, secondo Cézan, «le divertissement est fait d’illusion» [Cézan 1966, 32-33].

Illusione iperrealistica che sfrutta un “multivisibilismo”, ovvero una molteplicità di modalità rappresentative, talora mirabolanti sincresi di distinti sistemi di visione, che, appunto la vista in primis tentano di solleticare. Sistemi complessi di visione, dicevamo, dalle dimensioni spesso iperboliche, pittorici ed ottici, manuali e meccanici, statici e semoventi, che necessitano della piena luce, dell’intrigante penombra, dell’oscurità totale. Sistemi che in seconda battuta si appoggiano alla musica, alla rumoristica, agli scuotimenti degli spazi scenici per simulare il movimento, agli odori, al caldo e al freddo, al giorno e alla notte riprodotti artificialmente.

Un multivisibilismo a cui si affida per apparire efficacemente e in gran spolvero quel consesso di nazioni che si dà appuntamento nelle esposizioni, un multivisibilismo a cui ogni paese o, almeno quelli che possono, chiedono di farsi efficace ed attraente succedaneo dei propri territori, delle proprie ricchezze, delle proprie tradizioni.

E, difatti, ad andare innanzitutto in scena è il medesimo contenitore, il padiglione nazionale quale vistoso biglietto da visita, prezioso scrigno di ancor più preziosi tesori custoditi al suo interno. Si tratta sovente di una “cittadella” che si presenta con le fattezze di un edificio, ora articolato e giganteggiante, ora più semplice e lineare ma in cui si fondono stilemi architettonici e ornamentali capaci di rendere palese e ben visibile la “tradizione” del paese che esso è chiamato a rappresentare. Famoso è rimasto il padiglione russo eretto a Parigi in occasione dell’esposizione del 1900 che celebrava l’ingresso nel nuovo secolo. Si trattò della costruzione di gran lunga più ampia di tutta la mostra che riproduceva le fattezze del Kremlino reiterando poi al suo interno ulteriori tipologie abitative a partire dalle classiche izbe rurali [Baldi, Mykhaylyac 2016, 87-103].

Un multivisibilismo che alla fin fine determina il paradosso in virtù del quale a colpire sia l’esposizione dell’esposizione come sagacemente notò De Amicis in visita alla novecentesca mostra parigina.

Ciò che mi fece più meraviglia non sono le cose esposte; è l’arte dell’esposizione. Qui davvero bisogna ammirare l’inesauribile fecondità dell’immaginazione umana. L’esposizione dei mezzi d’esposizione sarebbe per sè sola una cosa da sbalordire [De Amicis 1909, 80].

Multivisibilismo che si sostanzia in un «compendio di mondo sul quale s’incurva un cielo di cristallo», espressione con la quale ancora De Amicis definì il Crystal Palace londinese [De Amicis 1914, 62]. Multivisibilismo che fortemente caratterizza anche l’esposizione parigina del 1900 dandole le fattezze di una «supercittà» meravigliosamente effimera e cosmopolita, di una «città passeggera» come sempre lo scrittore italiano ebbe a definirla [De Amicis 1909, 123]. Una sorta di meta-megalopoli che si coagula e frammenta al contempo, in

un labirinto indescrivibile d’orti e di giardini, di roccie e di laghi, di salite, di discese, di grotte, d’acquarii, di fontane, di scali, di viali fiancheggiati da statue: una miniatura di mondo; una pianura e un’altura su cui ogni popolo della terra ha deposto il suo balocco; un presepio internazionale, popolato di botteghe e di caffè africani ed asiatici, di villini, di musei e d’officine, in mezzo alle quali una piccola città barbaresca alza i suoi minareti bianchi e le sue cupole verdi, e i tetti chinesi, i chioschi di Siam, le terrazze persiane, i bazar di Egitto e del Marocco, e innumerevoli edifizi di pietra, di marmo, di legno, di vetro, di ferro, di tutti i paesi, di tutte le forme e di tutti i colori, sorgono l’uno accanto all’altro e l’un sull’altro, formando come un modellino di città cosmopolita [De Amicis 1909, 46-47].

Qui, decidendo di riferirci ancora alle vivide descrizioni del giornalista e romanziere di Oneglia, si determina una sorta di brulicare interetnico, o, più precisamente come egli scrisse

tutto un brulicame […] specialmente nelle «sezioni estere», dove i venditori formano da sé soli una specie d’esposizione antropologica dilettevolissima. C’è un gran numero di belle ragazze inglesi che lavorano ai loro registri, intente e impassibili, in mezzo a quel via vai, come se fossero a casa propria. I Giapponesi, - vestiti all’europea, - chiacchierano e giocano, seduti intorno ai loro tavolini, allegri, forse con un po’ d’ostentazione, per darsi l’aria di gente che si sente benissimo al suo posto nel cuore della civiltà occidentale […]. I Chinesi, invece, hanno sempre […] la loro impassibilità di idoli, da cui li smuove soltanto la voce dei compratori. Si vedono dei mercanti orientali, in turbante, che strascicano le loro ciabatte in mezzo a tutte quelle meraviglie […]. Ci son molti algerini: arabi, mori, negri. S’incontrano delle brigatelle di spahi, ravvolti nei loro grandi mantelli bianchi. […] Qua e là si vede pure qualche faccia color di rame, e qualche vestimento arlecchinesco dei paesi confinanti colla China [De Amicis 1909, 92-94].

La gente, le comparse, le guide negli stand, gli artigiani e i commercianti che lavorano e vendono le loro merci non bastano, non paiono sufficienti a fissare i tipi nazionali e regionali. Ecco allora fare la sua comparsa, massiccia, quasi onnipresente, il manichino. Talora proviene direttamente dai musei delle cere, come quelli da noi ricordati [Cézan 1966, 31] assieme a tutto l’apparato scenico in cui è inserito per nuove “comparsate” nelle esposizioni, talaltra va e viene da mostre etnografiche e antropologiche in cui ha la sua “residenza” ufficiale per ribadirsi sulle ribalte universali e internazionali. Meglio ancora se può muoversi, apparentandosi agli automi, più evidenti ed efficaci sul piano dello stimolo visivo assieme a una vasta congerie di meccanismi a orologeria che simulano il movimento, magari accompagnandosi a un carillon. Ha comunque il compito di dare manforte agli espositori che a essi si affidano per una efficace visibilità “antropologica” ma pure commerciale dei padiglioni.

Altri s’aiutano con mezzi meccanici – nota De Amicis - i gibus s’alzano e s’abbassano da sè, manine di cera suggellano le lettere, i trofei rotano, gli automi vi chiamano, le scatole musicali vi ricreano […]. Ci son poi i colossi che fan presso a poco lo stesso ufficio […]. Qui c’è tutto: gli orologi magici, le trottole miracolose, le bambole che parlan francese, le spagnuole di legno che v’insegnano a maneggiare il ventaglio… Non ci manca proprio altro [De Amicis 1909, 82-84].

Oltre a questo c’è una moltitudine immobile e muta di gente d’ogni paese, che produce una strana illusione. Ogni momento rasentate col gomito qualcuno, che vi pare una persona viva, ed è un grosso fantoccio colorito e vestito di tutto punto, che vi fa restare a bocca aperta. Ci sono dei selvaggi del Perù, degli indigeni d’Australia colle loro grandi capigliature lanose, dei guerrieri medioevali, delle signore vestite in gala, dei soldati italiani, delle contadine di Danimarca, delle lavandaie malesi, delle guardie civili di Spagna, e annamiti e indiani e cafri e ottentotti, che vi si parano dinanzi improvvisamente, e vi fissano in volto i loro occhi trasognati, come fantasime [De Amicis 1909, 94].

Le esposizioni universali si mostrano però capaci di andare ancora oltre. Tutto l’apparato scenico di cui abbiamo detto ha un obiettivo ancora più ambizioso che, in parte, fu già dei panorami, ovvero quello di offrire la simulazione del viaggio, il più possibile “autentico”, per mare e per terra alla scoperta di luoghi e popolazioni esotiche. Se di viaggio si tratta sono di conseguenza contemplati i viaggiatori. I visitatori da inerti spettatori possono così cimentarsi nel ruolo, quantunque virtuale, del “passeggero” in una cornice che sussumendoli, si fa tridimensionale.

In un nostro precedente lavoro abbiamo avuto la possibilità di soffermarci sul “Mareorama” [Baldi 2015: 101-107, 234-237] un intrattenimento dove il mare non c’era ma si doveva vedere, un complesso apparato scenico e cinetico che offriva l’illusione assai realistica di una crociera su una nave passeggeri parzialmente ricostruita, dotata di più ponti di passeggiata e sala ristorante ma soprattutto capace di rollare e beccheggiare, di navigare nella bonaccia e nella tempesta, di giorno e di notte, bagnata dal salmastro. Un gigantesco e lunghissimo telo dipinto si srotolava avvolgendo interamente il bastimento presentando una dopo l’altra le tappe del viaggio da Marsiglia a Costantinopoli. Evidente in questo caso il recupero del principio su cui si basava il panorama notevolmente arricchito dall’esperienza oramai multisensoriale di cui era capace questa inusitata attrazione anch’essa presentata nell’esposizione universale del 1900 che, a dirla tutta, fu un tripudio di intrattenimenti similari[16]. Ricordiamo il viaggio in Transiberiana su vagoni capaci di dondolare ove, mentre si consumavano pietanze tradizionali, ci si addentrava nelle regioni russe contraddistinte da paesaggi, villaggi e persone dipinte ancora una volta su una ampia tela che avvolgeva il convoglio mostrando i suoi soggetti davanti ai finestrini.

L’esposizione parigina in quanto a viaggi panoramici, virtuali e tridimensionali al contempo, poté contare su un apposito padiglione, battezzato enfaticamente “Le Panorama du Tour du Monde”.

Nulle leçon de choses ne saurait être plus saisissante, nulle documentation plus exacte, plus vraie, plus vivante. Il est l’œuvre d’un grand peintre, M. Dumoulin, qui a visité tous les pays : l’Orient, l’Egypte, l’Inde, la Chine, le Japon, et qui a rapporté de ses voyages une collection de plus de quatre mille photographies, des notes précises et des aquarelles qu’il nous fait voir en tableaux rapides, animés, donnant l’impression absolue de la réalité, des mœurs, de la couleur et de la vie.

Sur une vaste toile panoramique se déroule le voyage qui va de la Méditerranée au Pacifique ; c’est d’abord Athènes et le Parthénon, Scutari et le cimetière turc, Suez, les Indes, le Cambodge, la Chine et enfin le Japon avec la silhouette neigeuse du Fousi-Yama dominant Tokio. L’innovation dans ce panorama consiste dans l’idée d’animer les paysages, entre la toile et la plate-forme supérieure se trouve une série d’ornements ou d’arbustes en rapport avec les paysages au milieu desquels circulent des indigènes du pays qui donnent à l’ensemble l’aspect de la réalité. L’effet est prodigieux! Deux petit pavillons situés en face de la Chine et du Japon permettent au visiteur de se reposer et de déguster le thé et autres boissons orientales, en se faisant servir par des femmes du pays. Au rez-dechaussée, une série de dioramas laisse admirer plus en détail toutes les magnificences des paysages orientaux. C’est vraiment le tour du monde et encore plus joli cent fois que celui en quatre-vingts jours avec lequel Jules Verne émerveilla notre jeunesse; c’est le voyage instructif, amusant et rapide : le "circulaire du vingtième siècle" [S.a 1900 b, 80][17].

De Amicis a cui abbiamo più volte fatto ricorso per la vivacità cronachistica, aveva rilevato già all’interno del palazzo di cristallo, in mezzo a vari intrattenimenti teatrali e ottici, delle messe in scena, nelle quali il “selvaggio” poteva dirsi tale in misura di comportamenti esplicitamente ferini e aggressivi che i manichini che lo rappresentavano dovevano efficacemente mimare.

Si passa davanti a teatri di commedia, a camere oscure, a circhi, si entra in un labirinto di grandi bazar in forma di templi e di chioschi […] si va a smarrirsi fra gli alberi e le caverne d’un bosco popolato di selvaggi d’Africa e d’Oceania, sparsi alla caccia delle fiere, o raccolti a famiglie intorno ai focolari, o appostati dietro i sassi nell’atto di pigliarci di mira colle frecce [De Amicis 1914, 61].

I panorami non si premurano solamente di proiettare i visitatori su tali lontani ed esotici orizzonti ora ammalianti ora inquietanti; in altri casi magnificano il folklore europeo con soluzioni espositive altrettanto sorprendenti. È il caso del Villaggio svizzero per realizzare il quale si combinarono messe in scena di diversa natura e sinergicamente interagenti nell’intento di realizzare un panorama tridimensionale, semplicemente contemplabile, percorribile, visitabile e variamente fruibile. «Villes, maisons, herbages, forêts, tout cela a disparu de l’horizon ou n’y apparait plus que par échappées, comme un point dans une immensité» [S.a 1900 c, 267]. Su una spianata di assai generose dimensioni fu realizzato un fondale curvo, ad anfiteatro: se lo sfondo alpino veniva garantito ancora una volta da una tela dipinta riproducente in questo caso il massiccio dell’Oberland, dinnanzi ad essa ulteriori rilievi montani erano dotati di proprie cospicue volumetrie. Sui fianchi di tali montagne “in rilievo” comparivano insediamenti umani, piccoli paesi, frazioni con le loro leziose abitazioni in legno, con i loro campanili svettanti. In primo piano, con siffatta cornice alle spalle, un villaggio svizzero riprodotto a grandezza naturale attendeva i visitatori.

Le Village Suisse, c’est la Suisse à Paris […] avec des chaînes de montagnes, une cascade de 34 mètres, un torrent, un lac, des forêts de sapins, des chalets, des pâturages, des troupeaux, et toute une petite ville d’architecture ancienne […]. C’est la synthèse animée de cet original petit pays […]. Les deux ingénieurs et architectes artistes, M.M. Charles Henneberg et Julies Allemand, de Genève, qui ont conçu et exécuté ce projet grandiose, ont poussé si loin la passion de la vérité qu’ils ont fait transporter des vallées les plus reculées de la Suisse les chalets et les maisonnettes rustiques où l’on voit en leur costume traditionnel plus de 300 paysans et paysannes, pâtres, ouvriers, artisans, sculpteurs sur bois, vanniers, tisseurs, brodeuses et dentellières travailler comme dans leur village [S.a 1900 c, 299].

Tra le case, tutte rigorosamente realizzate in legno e visitabili, faceva bella mostra di sé uno chalet.

Un bijou de petit chalet, dont le large toit en auvent abrite une façade tout enluminée d’armoiries et de blasons des 22 cantons, bleus, blancs, rouges, verts. Ses fenêtres à petits carreaux en châssis de plomb, sa galerie formant balcon, son clocheton posé sur un coin du toit comme une tulipe renversée, sa décoration fleurie, ses guirlandes de roses et de marguerites, tout évoque la Suisse charmant […]; fraîches vallées, lacs bleus, hôtesse coquettes et accortes, attendant le voyageur sur le pas de leur porte [S.a 1900 c, 266].

Il villaggio ospitava negozi che vendevano prodotti dell’artigianato svizzero e ristoranti, cantine, birrerie, una “cremerie” e la “Laiterie Fribourgeoise” famosa per il suo gruyère; gli edifici erano disposti in modo da ricreare un’amena piazzetta e fornivano i locali per ospitare tali attività commerciali assieme ad altri concepiti per ospitare mostre sempre inerenti l’ “eccellenza” delle tradizioni elvetiche. Il realismo assolutamente sorprendente del villaggio si doveva alla cura con cui erano state realizzate le abitazioni sin nei più piccoli particolari ma dipendeva parimenti dagli sfondi alpestri che davano l’illusione di una assai accentuata profondità di campo. Grazie ad un artificio scenografico e teatrale i borghi di cui abbiamo detto in precedenza, disseminati sui fianchi delle montagne, avevano volumi sempre più ridotti tanto maggiore doveva risultare la distanza dal villaggio a grandezza naturale. La loro dimensione effettiva poteva essere ricondotta più o meno a quella di una casa per le bambole, fermo restando il dettaglio esecutivo sempre assai curato.

Tutto concorreva quindi, nel villaggio alpino, per offrire una “panoramica” sul folklore svizzero da mettere in opportuno e debito “rilievo” e in cui fisicamente immergersi[18].

Plus d’une centaine de maisons, de chalets, de constructions diverses, composeront le village suisse. Au centre s’élèvera la curieuse église de Wurzbrünnen, près de Thoune, dont le plafond de bois est orné de dessins brûlés au feu. On voit quelle étonnante variété présenteront ces constructions et grâce à la façon habile dont elles seront groupées, les unes en avancement, les autres en retrait, la diversité des styles ne produira rien de disparate ; elles formeront, au contraire, un ensemble harmonieux aussi instructif que séduisant [Regelsperger 1900: 282].

Anche alla dimensione folklorica, ma sarebbe meglio dire folkloristica, fu data l’opportunità di essere esibita e goduta mediante l’esperienza del viaggio virtuale, un “Voyages Animés” allestito in un padiglione eretto nei pressi del Trocadéro che conduceva gli spettatori in una Francia pittoresca, amena e rurale. In un’apposita sala, per la gioia di trecento persone alla volta

se déroulent devant les spectateurs sous forme de projections cinématographiques les sites de la Savoie, du Dauphiné, de l’Auvergne, des Vosges, de la Bretagne, des Pyrénées, de la Provence et de la Côte d’Azur. Des poésies et la musique de Francis Thomé accompagnent le spectacle [S.a 1900 c, 359].

Ecco dunque che alle gigantesche tele dipinte dei panorami “tradizionali” si va sostituendo la più efficace ma anche più pratica proiezione filmica, benché inserita in un allestimento non propriamente cinematografico. In codesto momento di trapasso da apparati propri dell’epoca degli “archeomedia” a quella dei moderni media si registrano casi di singolari quanto inevitabili commistioni[19]. Le proiezioni sono sovente molteplici e inserite in ambientazioni scenograficamente riconducibili ai diorami, disseminate lungo il percorso virtuale.

A Parigi, nel 1900, a rubare la scena è però ancora il panorama “classico”.

Sempre nella medesima kermesse parigina furono infatti molte e preponderanti le iniziative spettacolari che sfruttavano in varia forma il principio del panorama mobile ed animato. Il Club Alpino francese curò la realizzazione di ben sei diorami che introducevano i visitatori all’interno delle grotte di Dargillens, nella gola di Tarn, conducendoli anche sui Pirenei al cospetto del Gave de Pau, sulle Alpi francesi ai piedi del monte Pelvoux alto 4103 metri. Per il Grand Panorama du Mont Blanc fu impiegata una tela di ben sedici metri di altezza per sessanta di lunghezza per “ospitare” non solo le maestose pareti dell’intero massiccio ma la sua vetta più alta e i ghiacciai. «Le spectateur est pour la première fois transporté au milieu même de la région des glaciers, sur un éperon avancé de la plus haute montagne d’Europe» [S.a 1900 c, 266-267]. Altrettanti panorami furono allestiti nel padiglione denominato “Le Monde Souterrain”, un pot-pourri geologico, mineralogico paleontologico e archeologico ove erano ricostruite miniere di ferro e carbone, ambienti con flora e fauna dal secondario al quaternario, alcune famose grotte tra le quali primeggiava quella azzurra di Capri e quella di Padirac ricca di stalattiti e stalagmiti, necropoli egizie, etrusche assieme al complesso tombale di Agamennone.

Non possiamo non ricordare ulteriori fantasmagorici show come quello che mandava in scena Pompei prima dell’eruzione che la distrusse nonché, separatamente, quello specificamente dedicato al risveglio drammatico del Vesuvio.

C'est dans le grandiose panorama du Vésuve et de la mer de Naples, Pompéi tel qu’il fut, sous l’Empire Romain, avant d’être englouti par la lave; Pompéi avec son forum, son théâtre, son Temple d’Isis, ses camps de gladiateurs, ses rues, ses maisons bourgeoises, ses boutiques, et son temples, Pompéi vivant, non pas de cette vie lugubre et navrante que les voyageurs ont trouvée dans le musée pompéien au pied du Vésuve, mais Pompéi qui revit de sa belle et nouvelle de cité décadente; et où le visiteur peut se livrer à toutes les occupations et à tous les plaisirs; entrer au théâtre antique pour écouter […] une tragédie de Sénèque ou une comédie de Plaute, assister aux jeux du cirque et de la palestre, s’introduire même jusqu’au sein des demeures, surprendre les convives, festoyant dans le triclinium et les matrones indolentes au sein de leur gynécée [S.a 1900 c, 371].

L’eruzione del Vesuvio è invece riproposta all’interno di un padiglione a forma di cupola alto ben quarantacinque metri.

Les visiteurs assistent, devant un magnifique panorama animé, à la reproduction de la fameuse éruption du Vésuve de l’an 79, avec toutes les phases du cataclysme, et des projections de cendres et de lave sortant du cratère embrasé qui engloutissent sous leur épais manteau les deux villes voisines, Herculanum et Pompéi [S.a 1900 c, 371][20].

Concludiamo questa nostra rapida rassegna delle molteplici maniere in cui la filosofia espositiva di panorami e diorami fu declinata a Parigi citando un’altra ciclopica struttura, “Le Ballon-Cinéorama” concepito per dare l’illusione di un ennesimo viaggio ma, in questo caso, aereo, a bordo di una mongolfiera. L’intrattenimento era ospitato all’interno di un assai ampio ambiente di forma cilindrica sulla cui parete interna venivano proiettate dieci sequenze filmate del luogo di decollo e di altrettante disparate località toccate dal pallone durante il suo volo.

The opening scene was shot with radially arranged 70-millimeter film cameras from a hotair ballon that ascended from the Tuileries in a public event. However, all the others films, including views of the Grand Place in Brussels, the Carnival of Nice, a bullfight arena in Barcelona, and scenes from Tunis, were shot from ground level. The point of view was raised back to the skies only in the closing scene that depicted the ballon’s return to the Tuileries [Huhtamo 2013, 318].

Al centro del locale era ricavata una piattaforma rialzata e circolare che simulava il cesto di un pallone aerostatico in cui venivano fatti accomodare i “viaggiatori”. Il “cesto” era assicurato mediante funi alla parte inferiore di una finta mongolfiera riccamente decorata che pendeva dal soffitto. L’illusione matura qui forse le sue più ardite ambizioni non tanto sul piano tecnico quanto sul tipo di “esperienza”, sulla natura dell’emozione che intendeva provocare, ovvero sul distacco dalla terra ferma, sul volo[21]

Questo possesso del mondo con le sue diversità, possesso delegato a un’esperienza attraente, verosimigliante e virtuale che mentre coinvolge rassicura al contempo sullo status quo ante dell’osservatore, protetto, non contaminabile dal viaggio realisticamente irreale a cui si consegna, non sono solamente queste plateali e grandiose messe in scena a renderlo plausibile. Si può spiare e scrutare l’alterità anche nel chiuso della propria abitazione, sprofondati nella poltrona preferita non condividendone la vista intrigante altro che con sé stessi. Cambiano gli strumenti, spesso e volentieri ottici, ma non i criteri che presiedono a questa edulcorata, pittoresca, eminentemente etnocentrica messa in scena delle altrui culture.

L’illusione della tridimensionalità è dunque la chiave del successo anche di altri sistemi di visione per così dire a uso privato e personale come il peepshow prima e lo stereoscopio poi che puntano sovente sull’illusione del viaggio, della “navigazione”, dell’esplorazione di lidi remoti. Il peepshow necessita di disegni o incisioni a stampa spesso colorate a mano per aumentarne l’effetto realistico, mentre lo stereoscopio usa nella maggioranza dei casi coppie di fotografie, o meglio positivi fotografici su vetro o supporto cartaceo, anch’essi talora pitturati manualmente. Tali due apparecchi esigono una visione individuale e si basano su una fuga di molteplici e susseguenti piani prospettici, talvolta anche disassati l’uno rispetto all’altro, per acuire il senso di profondità.

Mentre potrebbe essere sostenuto che, con l’esclusione dei segnali visivi circostanti, lo stereoscopio ingrandisse fisiologicamente la visione (dato che nessun punto di comparazione era presente), lo stereografo mancava di una qualità «panoramica». La visione era tridimensionale, ma essa era anche strettamente incorniciata – infatti c’era un’apertura rettangolare, una specie di schermo, dentro il campo visivo. Come la scatola del peep-show prima di lui, lo stereoscopio presentava una «visione a tunnel» […]. Inoltre lo stereoscopio presentava un momento congelato, un’immagine ferma. […] Questo poteva essere un vantaggio perché dava all’osservatore un ampio tempo per riflettere sui dettagli [Huhtamo in Terrosi 2014, 80-81].

Se, insomma, si perdeva l’ariosità, il gigantismo spettacolare dei panorami e il movimento di cui essi potevano essere dotati, rimaneva l’effetto tridimensionale, massimo nello stereoscopio perché replicava otticamente la fisiologia della visione binoculare umana e, particolare tutt’altro che marginale, perché sfruttava l’ «obiettività» all’epoca indiscutibile della fotografia. Non va dimenticato che in questo industrioso e sfavillante periodo in cui, come detto, si intersecano e si intrecciano meccanismi e modalità della visione antichi e moderni, in questo variegato “miscuglio figurale” [Baldi 2017] la fotografia assume un ruolo assolutamente centrale nella produzione di immagini che mentre si propongono sul piano denotativo quale calco “pedissequo” del soggetto, denunciano su quello connotativo, sui criteri della ritrattistica, sulla consuetudine di dipingere le stampe, strette parentele con la pittura. La foto si fa luminoso exemplum della medesima filosofia di panorami e diorami, non tanto e non solo perché fornisce ai pittori delle grandi tele i contesti umani e naturalistici da cui trarre ispirazione, ma perché essa in primis partecipa a questo processo di “srotolamento”, anche tridimensionale del mondo, generosamente offerto alla vista dei suoi paganti osservatori.

Da quando sono state inventate le macchine fotografiche, esiste nel mondo un particolare eroismo: l’eroismo della visione. La fotografia ha aperto una nuova forma di libera attività, dando modo a ciascuno di manifestare la propria avida sensibilità personale. I fotografi partivano per i loro safari culturali, classisti e scientifici in cerca di immagini sensazionali. E prendevano in trappola il mondo, a qualsiasi costo […], con questa attiva, avida, lucida e gratuita modalità di visione [Sontag 1979, 78]

Nessun sistema riproduttivo è in grado, a nostro giudizio, di «intrappolare il mondo» con più efficacia dello stereoscopio grazie al suo ascoso, iperrealistico e tridimensionale sistema di visione. Diviene esso, nella seconda metà dell’Ottocento, un autentico business con ditte che si specializzano nella produzione di macchine fotografiche steroscopiche e di relativi visori stereo come Underwood & Underwood, H.C. White e Keystone. La produzione di stereoscopie non è però lasciata alla ancora non molto diffusa platea di fotografi dilettanti e amatoriali. Esistono fotografi professionisti che all’attività prevalente in studio incentrata sulla ritrattistica, spesso sempre meno remunerativa in città ove l’offerta finisce per superare la domanda, optano per nuovi generi, per la foto di viaggio, per la realizzazione di serie dedicate ai paesi esotici, a usi e costumi e a peculiarità ambientali, geografiche, faunistiche e floristiche di quei luoghi. All’apparecchio fotografico “monoculare” affiancano sovente quello stereoscopico. La loro documentazione alimenterà così altrettanti viaggi virtuali e tridimensionali per una clientela sempre più vasta ma destinata a rimanere a casa propria. Prende così corpo una «mutazione antropologica dello sguardo» [Fiorentino 2014, 15-16] [22], sguardo che può allungarsi a oltranza e “penetrare” ovunque raggiungendo le più sconfinate lande mediante una visione solipsistica, che sdogana un guardare senza essere visti, un possesso dell’altrui effige evitando di esporre la propria.

Siffatta chance offrì quindi la possibilità di contemplare le stereografie in completa e ovattata solitudine, il che dischiuse altresì l’opportunità di “godere” di immagini licenziose che vellicavano malcelati e ipocriti pruriti maschili. Qui il reportage stereografico di viaggio sovrappone alla sua “consueta” vena etnocentrica, che indugia sugli aspetti curiosi e oleografici, l’intenzione deliberata, artata, di piegare l’alterità a una sua ben più costruita, fosca e violenta trasmutazione.

First is the recognition that colonialism was profoundly material and that colonized and imperial centers were critically linked by a traffic in objects that was the sensorially figured : raw materials, crafted artifacts, foodstuffs, photographs, documents, bodies, and body parts […]. Crucially we argue that colonialism was experienced through multiple forms of sensory perception. Distinctions of hierarchy, class, and caste were created and represented not only through clothing, buildings, representational forms, and the organisation of the landscape, but also through the formation of new conventions and distinctions around food, odors, sounds, and the bodily contacts in which material objects were, and continue to be, entangled [Edwards E., Gosden C., Phillips R.B. 2006: 3].

Objects, odors, sounds, bodily contacts: la dimensione intrinsecamente materiale e corporea sulla quale il colonialismo ha organizzato e stigmatizzato le sue rappresentazioni dell’alterità transitano nelle esposizioni e nei molteplici e caleidoscopici intrattenimenti che quella alterità così riconfigurata mandano in scena.

Tutte le raffigurazioni dell’uomo fin qui prese in esame, la loro natura di artefatto tridimensionale, vistoso, grandioso, cinetico, tattile evocano una verosimiglianza dai tratti spettacolari che nella sua intrinseca, ambigua sospensione tra vero e falso fonda la sua chiave di successo. In tal senso tali rappresentazioni sono speculari ai medesimi “contenitori” che le ospitano, le esposizioni, con i loro contenitori nei contenitori, i padiglioni che da semplici “capannoni” si sono tramutati in luoghi fantastici, in villaggi, dimore illustri, castelli, ancora una volta tanto ambiguamente concreti quanto effimeri[23]. Il fittizio, attraverso il suo abbacinante splendore, si rende possibile, invera la sua falsa, caduca natura.

Gli edifici delle esposizioni non potevano limitarsi a essere dei meri contenitori di merci, ma […] dovevano proporsi essi stessi con modalità spettacolari, attraverso architetture estremamente innovative e in sintonia dunque con quella selezione delle creazioni più avanzate della società industriale che proponevano [Codeluppi 2000, 64].

Manichini, automi, panorami, diorami e cinerami, stereoscopi e peepshow intessono con la realtà virtuale una dinamica di avvicinamento e distanziamento. Mentre, ad esempio, la fissità stentorea e adamantina del manichino di “illustri” fattezze ancor più ribadisce la lontananza sociale dalle “reali” figure di partenza, personaggi illustri, teste coronate, condottieri, scienziati, filosofi, di converso la sua natura di surrogato antropomorficamente ed antropologicamente pedissequo ne rende tuttavia possibile una “vicinanza” benché virtuale[24]. A ben vedere l’ambiguità del modello in cera sta, a monte, nella cera medesima, materia che consente copie di finissimo realismo ma parimenti sostanza infinitamente delicata, degradabile, corrompibile che ha in sé tutti i presupposti per un facile deterioramento. Faeta ha avuto modo di riflettere su tale doppia natura a proposito della ceroplastica votiva:

la cera […] coniuga, nel suo corpo ambiguamente fluido-solido, manipolabile, plasmabile, qualità dissimili: è, al contempo, pre-umana, naturale, non domesticata, e sovrumana; è materia di Dio, […] ma è, insieme, materia animale. Circonda l’umano e per questo può essere usata come mezzo per una comunicazione metafisica, che raccorda piani cosmici diversi: può rappresentare la realtà corporea […] e la potenza divina che rischiara la vicenda umana [Faeta 1989, 84-85].

Tornando agli stuoli di manichini esposti in musei ed esposizioni, sono dunque anch’essi in grado di attivare una comunicazione metafisica che innesca la possibilità di una meta-vicinanza di classe, di status, di cultura bastevole per una momentanea ma emozionante immedesimazione.

The wax museum […] repeated the visual experiences of the city, especially in the way that it transformed the museum visitors into flâneurs of sorts. And yet the transformation of everyday life into spectacle built social bonds among strangers, who now belonged to a community because they had visual evidence that such a community existed. […] For the flâneur is not really a person of any particular class or gender but is rather a historically specific positionality of power – one that the Musée Grévin invited its visitors to assume. Through flânerie, spectators commanded the spectacle: they partecipated in it at the same time that they believed it was constructed for them [Schwartz 1998, 131].

Come nelle rutilanti fiere del passato, la più volte ricordata aura fantasmagorica di codesti intrattenimenti rapisce ed eccita il visitatore che in questo incalzante processo di ingresso e uscita da un padiglione a un altro, di inclusione e espulsione da siffatte messe in scena, ricerca la piacevolezza suadente di uno stordimento multisensoriale. «Le esposizioni mondiali trasfigurano il valore di scambio delle merci; creano un ambito in cui il loro valore d’uso passa in secondo piano; inaugurano una fantasmagoria in cui l’uomo entra per lasciarsi distrarre» [Benjamin 1962, 151].

L’immagine, la dimensione spaziale e temporale di questa, il suo ritmo e colore, cancellano la coscienza sociale dell’individuo: esso si dimentica della propria condizione e del proprio ruolo […]. Il visitatore delle grandi esposizioni universali si trovava a esistere in uno spazio senza dimensioni e senza tempo [Abruzzese 1976, 80].

In questa prospettiva i modelli in cera che di tali universali prosceni, come abbiamo visto, sono sovente attori nient'affatto secondari, non proiettano però il visitatore solo in seno a consessi occidentali “promuovendone” fittiziamente lo status nel solo circoscritto periodo di tempo richiesto dalla visita del museo, della mostra, dell’esposizione; essi offrono, come visto, affacci altrettanto minuziosamente dettagliati e “incredibilmente” convincenti su una varia alterità culturale e temporale che manda in scena l’esotismo e celebra il colonialismo.

Qui, partecipazione e adesione al cereo modello si caratterizzano in virtù di un processo ancora una volta bipolare, di oggettivazione ma anche di sublimazione dell’alterità attraverso una sua rappresentazione plastica ove la raffigurazione “fedele”, iperrealistica, 1:1, ne riconosce l’esistenza ma pure ne interpreta minuziosamente, ne determina una volta per tutte, ne “fissa” in tutti i sensi, ne contiene e recinta “prudentemente” la diversità, una diversità su cui misurare alla fin fine la propria presunta superiorità occidentale.

Dall’ambientazione realistica in cui erano esibiti i manichini, ambientazione comunque subordinata, legata all’esigenza di meglio far risaltare i fantocci, veri primi attori della scena, si passa ai panorami e ai diorami che talora tendono a ribaltare i rapporti con le figure, con gli automi, con le comparse in carne e ossa che trovano definite collocazioni dinnanzi a essi. È ora lo sfondo, ricco di particolari, grandioso, semovente, a fare la parte del leone, ulteriormente “inverato” dalle citate comparse. Si assiste qui a una “vulgata” di razze e popoli generosamente “divulgata”, a piene mani dispensata, che fa perno sulla vertigine, sull’effetto spiazzante, stordente, attraente di una copia tanto conforme quanto difforme dal modello di riferimento reale. Vertigine che attraverso il necessario brivido di un’esperienza inusitata, apparentemente disorientante, si risolve e si ricompone ancora una volta nella sua innocua metabolizzazione, nella sua felice conclusione, nella rifondazione di un hic et nunc quale riverbero delle proiezioni di uno sguardo dominante, proiezioni acutamente iperreali. Iperrealismo che si basa su un paradosso nella misura in cui l’attenzione talora maniacale al dettaglio fedelmente riprodotto non è destinata a generare una copia conforme e pedissequa del soggetto raffigurato, sostanziandosi invece in una rappresentazione di quel soggetto secondo coordinate culturali e figurative specificamente occidentali. Tale rappresentazione si afferma come autoriale, assiomatica, indiscutibile proprio in virtù della sua apparente “vistosa” obiettività.

Le esposizioni universali svilupparono ulteriormente negli individui quel nuovo tipo di sensibilità nel rapporto con i beni di consumo, che era già presente anche nell’altro potente medium rappresentato dalle vetrine dei negozi e dei passages […] e che è fondamentalmente di tipo “scopico”, poiché si basa soprattutto sulla grande capacità d’impatto della comunicazione visiva, sull’apparenza e sull’immagine [Codeluppi 2000, 64-65].

Il dispiegarsi dell’immensa tela dipinta, il suo mutare da fondale semicircolare a spessa pellicola che avvolge e inghiotte interamente lo spettatore, il coro di ulteriori suggestioni multisensoriali che ancor più e meglio circonfondono il viaggiatore virtuale, i ciclopici macchinismi che li muovono, che li fanno scorrere senza soluzione di continuità divengono dunque metafora di un occidente incalzante e vincente, inarrestabile e stupefacente, omnipervasivo e sempre più interstiziale.

La materia antropologica alla quale sovente panorami e diorami attingono a piene mani, parrebbe a prima vista evidenza di una specie di “antropologia condivisa”, per usare un’ espressione cara a Rouch, esito di «sguardi reciproci diventati multipli negli attuali contesti metropolitani» [Marazzi 2002, 122], risultante di una sua plasmazione da parte di tutti, da parte di chi ha progettato i panorami e i contenitori in cui sono esibiti, di chi ne ha “arredato” congruentemente gli ambienti, di chi è chiamato ad animarli, a renderli ancor più convincenti replicando sui loro prosceni i propri mestieri e le proprie tradizioni, di chi, inizialmente spettatore, interagisce con essi.